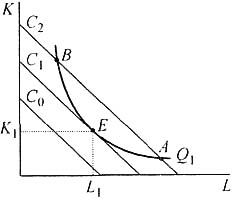

三、论述题1. 用图示说明厂商在既定产量条件下如何实现最小成本的最优要素组合。

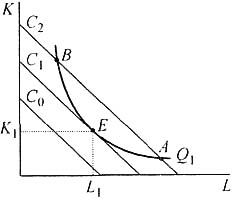

生产者在既定的产量条件下会力求实现最小的成本。以下结合下图进行分析:

既定产量条件下成本最小的要素组合

既定产量条件下成本最小的要素组合 图中有一条等产量曲线Q

1和三条等成本线C

0、C

1和C

3。唯一的等产量曲线Q

1代表既定的产量。三条等成本线具有相同的斜率(即表示两要素的价格是既定的),但代表三个不同的成本水平,其中,等成本线C

3代表的成本大于等成本线C

1,等成本线C

1代表的成本大于等成本线C

0。唯一的等产量曲线Q

1与其中一条等成本线C

1相切于E点,这就是生产的均衡点或最优要素组合点,它表示:在既定的产量Q

1条件下,生产者应该选择E点的要素组合(OL

1,OK

1)才能实现最小的成本。

这是因为,等成本线C

0虽然代表的成本较低,但它与既定的等产量曲线Q

1既无交点又无切点,它无法实现等产量曲线Q

1所代表的产量。等成本曲线C

3虽然与既定的等产量曲线Q

1相交于A、B两点。但在A点,等产量曲线的斜率的绝对值大于等成本线的斜率的绝对值,即两要素的边际技术替代率大于两要素的价格之比,厂商此时就会不断地用劳动去替代资本,即图中A点将沿着等产量曲线Q

1不断向E点靠近;而B点,等产量曲线的斜率的绝对值小于等成本线的斜率的绝对值,即两要素的边际技术替代率小于两要素的价格之比,厂商就会不断地用资本去替代劳动,即图中B点将沿着等产量曲线Q

1不断向E点靠近。也就是说通过沿着等产量曲线Q

1由A点向E点或者由B点向E点的移动,都可以获得相同的产量而使成本下降。且最后到达E点,所以,只有在切点E,使得两要素的边际技术替代率等于两要素的价格之比,从而实现既定产量条件下的最小成本。所以E点才是在既定产量条件下实现最小成本的要素组合。

E点表示:为了实现既定产量条件下的最小成本,厂商应该通过对两要素投入量的不断调整,使得花费在每一种要素上的最后一单位的成本支出所带来的边际产量相等。

以上就是厂商在既定产量条件下实现最小成本的两要素的最优组合原则。该原则与厂商在既定成本条件下实现最大产量的两要素的最优组合原则是相同的。

2. 论述金融市场的功能。

金融市场是统一市场体系的一个重要组成部分,属于要素市场。它与消费品市场、生产资料市场、劳动力市场、技术市场、信息市场、房地产市场、旅游服务市场等各类市场相互联系,相互依存,共同形成统一市场的有机整体。在整个市场体系中,金融市场是最基本的组成部分之一,是联系其他市场的纽带。其功能如下:

(1)金融市场能够迅速有效地引导资金合理流动,提高资金配置效率。扩大了资金供求双方接触的机会,便利了金融交易,降低了融资成本,提高了资金使用效益。金融市场为筹资人和投资人开辟了更广阔的融资途径。金融市场为各种期限、内容不同的金融工具互相转换提供了必需的条件。

(2)金融市场具有定价功能,金融市场价格的波动和变化是经济活动的晴雨表。金融市场的定价功能同样依存于市场的完善程度和市场的效率。金融市场的定价功能有助于市场资源配置功能的实现。

(3)金融市场为金融管理部门进行金融间接调控提供了条件。金融间接调控体系必须依靠发达的金融市场传导中央银行的政策信号,通过金融市场的价格变化引导各微观经济主体的行为,实现货币政策调整意图。发达的金融市场体系内部,各个子市场之间存在高度相关性。随着各类金融资产在金融机构储备头寸和流动性准备比率的提高,金融机构会更加广泛地介入金融市场运行之中,中央银行间接调控的范围和力度将会伴随金融市场的发展而不断得到加强。

(4)金融市场的发展可以促进金融工具的创新。金融工具是一组预期收益和风险相结合的标准化契约。多样化金融工具通过对经济中的各种投资所固有的风险进行更精细的划分,使得对风险和收益具有不同偏好的投资者能够寻求到最符合其需要的投资,也可以使融资者的多样化需求得到尽可能大的满足。

(5)金融市场帮助实现风险分散和风险转移。金融市场的发展促使居民金融资产多样化和金融风险分散化,为居民投资多样化、金融资产多样化和银行风险分散化开辟了道路,为经济持续、稳定发展提供了条件。居民通过选择多种金融资产、灵活调整剩余货币的保存形式,增强了投资意识和风险意识。

(6)金融市场可以降低交易的搜寻成本和信息成本。金融市场帮助降低搜寻与信息成本的功能主要是通过专业金融机构和咨询机构发挥的。

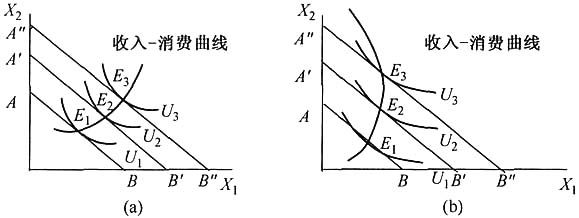

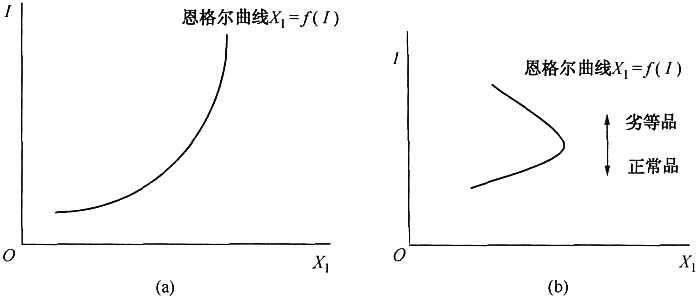

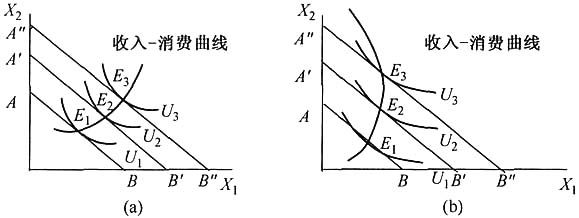

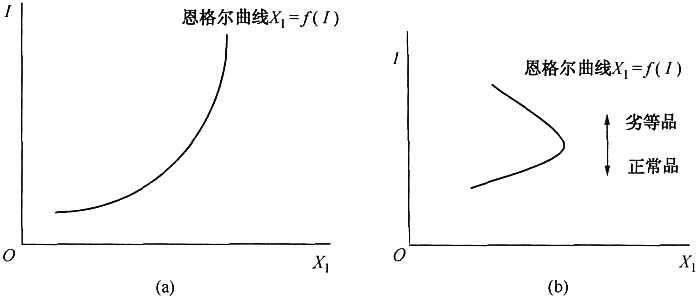

二、简答题1. 利用收入—消费曲线推导正常品的消费者恩格尔曲线。

恩格尔曲线表示消费者在每一收入水平对某商品的需求量。与恩格尔曲线对应的函数关系为X=f(I),其中,I为收入水平;X为某商品的需求量。

在图1中,两图的收入消费曲线反映了消费者是收入水平和商品的需求量之间存在一一对应的关系,图1(a)表示随着收入水平的增加,消费者对商品1和商品2的需求是上升的;图1(b)表示随着收入水平的增加,消费者对商品2的需求是上升的,但对商品1的需求开始是增加的,当收入上升到一定水平之后,消费者对商品1的需求反而减少了。这说明在一定的收入水平上,商品1由正常品变成了劣等品。以商品1为例,由收入—消费曲线推导正常品的消费者恩格尔曲线。在图1(a)中,当收入水平为I

1时,商品1的需求量为

当收入水平增加为I

2时,商品1的需求量为

当收入水平为I

3时,商品1的需求量为

…,把这种一一对应的收入和需求的组合描绘在相应的平面坐标图中,便可以得到相应正常品消费者的恩格尔曲线,如图2(a)所示,图1(a)和图2(a)相对应,图中商品1是正常品,商品1的需求量X

1随着收入水平I的上升而增加。图1(b)和图2(b)相对应,在一定的收入水平上,图中的商品1由正常品转变为劣等品。

图1 收入—消费曲线

图1 收入—消费曲线 图2 恩格尔消费曲线

图2 恩格尔消费曲线

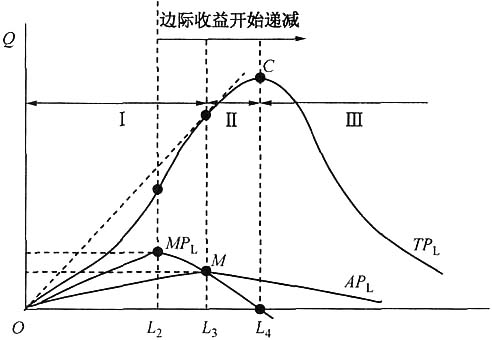

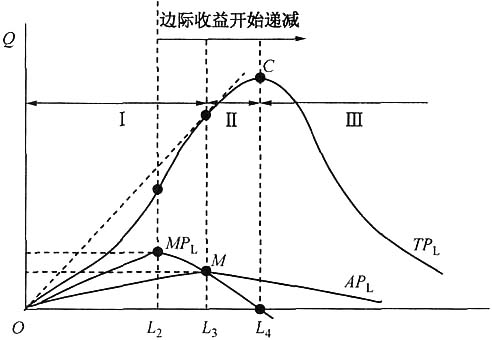

2. 简述厂商短期生产决策区间所在生产阶段的产量曲线特征。

生产的三个阶段是在假定生产技术水平和其他要素投入量不变,只有劳动投入可变的条件下,以劳动投入多少来划分的生产不同阶段。

具体而言,生产的三个阶段是根据总产量曲线、平均产量曲线和边际产量曲线的形状及其相互之间的关系来划分的。如下图所示:第一阶段,平均产量递增阶段,即平均产量从0增加到平均产量最高的阶段,这一阶段是从原点到AP、MP曲线的交点,即劳动投入量由0到L

3的区间。第二阶段,平均产量的递减阶段,边际产量仍然大于0,所以总产量仍然是递增的,直到总的产量达到最高点。这一阶段是从AP、MP两曲线的交点到MP曲线与横轴的交点,即劳动投入量由L

3到L

4的区间。第三阶段,边际产量为负,总的产量也是递减的,这一阶段是MP曲线和横轴的交点以后的阶段,即劳动投入量L

4以后的区间。

一种可变生产要素的产量曲线

一种可变生产要素的产量曲线

3. 简述基数效用论者是如何推导需求曲线的。

(1)基数效用论者认为,商品的需求价格取决于商品的边际效用。某一单位的某种商品的边际效用越小,消费者愿意支付的价格就越低。由于边际效用递减规律,随着消费量的增加,消费者为购买这种商品所愿意支付的最高价格即需求价格就会越来越低。将每一消费量及其相对价格在图上绘出来,就得到了消费曲线,且因为商品需求量与商品价格成反方向变动,消费曲线是右下方倾斜的。

(2)联系消费者效用最大化的均衡条件进行分析,考虑消费者购买一单位商品的情况,那么,上述的消费者均衡条件可以写成MU/P=λ,它表示消费者对任何一种商品的最优购买量应该是使最后一元钱购买该商品所带来的边际效用和所付出的这一元钱的货币效用相等。该式还意味着由于对于任何一种商品来说,随着需求量的不断增加,边际效用MU是递减的,于是,为了保证均衡条件的实现,在货币的边际效用λ不变的前提下,商品的需求价格P必然同比例于MU的递减而递减。在只考虑用λ不变的前提下,消费者实现效用最大化的均衡条件是MU/P=λ。由此均衡条件出发,可以计算出需求价格,并推导出(1)中的消费者的向右下方倾斜的需求曲线。

4. 简述凯恩斯学派货币政策传导机制理论。

通过货币供给的增减影响利率,利率的变化则通过资本边际效益影响投资,而投资的增减进而影响总支出和总收入,这一传导机制的主要环节是利率。凯恩斯主义重视财政政策,它从两个方面论述货币政策无效:一方面是流动性陷阱,另一方面是投资利率弹性。

凯恩斯货币政策传导过程分为两个领城,即金融(货币)领域和实物(商品)领域。在金融领域中只有两种资产,即流动性很强但不产生直接收益的货币和流动性弱但具有利息收入的证券。凯恩斯关于货币政策的传导过程,具体体现为:

中央银行实施货币政策后,导致货币供给数量M发生变化,在货币供给量相对于货币需求增加时,会引起人们手持现金余额大于其意愿持有量,人们就会将大于意愿持有量的那部分货币用于购买债券,引起债券需求增大,导致价格上升,债券利率下降。利率下降刺激投资的增加。然后投资增加通过投资乘数效应使国民收入成倍的增长。凯恩斯主义的传导机制通过利息率的变化使投资发生变化,最终影响国民收入。

凯恩斯学派货币政策传导机制可表述如下:M↑→i↓→I↑→AD↑→Y↑。

三、论述题1. 论述目前我国保险资金运用的渠道及存在的问题。

改革开放以来随着我国经济金融体制改革的不断深入,保险业得到长足发展,保险市场年均增长超过30%每年,保险资金规模不断扩大作为保险经营活动的重要内容,保险资金运用与承保业务一度被喻为保险业发展的两个轮子,重要性日益突出,已成为支持国家经济建设,提升保险业竞争力和防范化解保险经营风险的重要力量。而保险资金的有效运用成为了保险业健康可持续发展的关键。那么从目前来看,保险资金运用渠道为:

①银行存款:保证保险公司资产的流动性,存款主要放在国有和股份制银行。

②固定收益市场投资,主要是国债、金融债和企业债,国债和金融债都有国家信用保证,大部分企业债都有担保抵押,95%都是AAA信用级别,固定收益资产安全。

③权益市场投资,主要是股票和基金。

④另类市场投资,主要是以债权和股权形式投资基础设施项目,债权投资大都有国有大型银行担保,股权投资大都具有垄断性和成长性,效益不错,长期前景看好。

⑤境外市场投资,主要是香港H股和红筹股,投资规模不大,风险相对较低。

我国保险资金存在的问题有:

①保险资金的收益率明显偏低。到目前为止我国各保险公司的资金主要用途还是银行存款,由于利率大幅下挫,尽管最近有所上升,但银行存款的利息仍不能使保险资金增值;政府债券是保险资金的另一个主要投放渠道,而债券市场风险凸现,交易所二级市场价格波动幅度接近20%。在中国的证券市场,由于结构性和市场基本面的原因,正经历漫漫熊市,各证券投资基金价格大幅下跌,对各保险公司的业绩影响很大。

②保险资金运用规模增速缓慢。随着保险业的快速增长,保险业的可用资金不断增加,与此同时保险资金的运用问题也日益凸显。尽管近些年来我国在保险资金运用的制度建设方面取得了一定的进展,资金运用渠道得到进一步拓宽,但保险资金运用领域仍然极为有限,投资规模增速缓慢。截至2004年8月底,保险运用资金中的银行存款规模为5011亿元,仍然占到一半左右。

③保险资金运用的潜在风险不断积累,现有资产组合的利率风险较高。从目前保险公司投资的资产结构看,银行存款、债券加上回购在总资产中的占比高达91.52%,这些固定利率产品利率敏感度很高,受货币政策和利率走势的影响十分明显。资产负债失配现象严重,存在着较大的再投资风险。保险资金中约80%为寿险资金,寿险资金中约70%以上是10年以上的中长期资金。保险负债的特性要求资金运用在期限、成本、规模上与其较好地匹配,以满足偿付要求。由于投资渠道受限,保险资金运用集中在几个有限的品种上。协议存款占全部可运用资金的比例超过50%;保险业在基金市场的投资达300多亿元,约占基金市场现有规模的1/3;债券的中长期品种大部分为保险资金持有。由此可见,单一品种在保险资金组合中的占比过高或占市场规模比例过大,系统性风险呈上升趋势,一旦发生市场波动,保险投资的安全和收益将受到严重影响。

④基础管理的压力开始显现。在资金压力不断增大、市场风险不断涌现的情况下,保险公司在资金运用中的投资决策、风险控制、人才队伍以及信息技术系统等方面都经受了检验,保险公司现有的资金运作体系在市场反应能力、风险控制、管理效率等方面也受到了严峻考验。

当收入水平增加为I2时,商品1的需求量为

当收入水平增加为I2时,商品1的需求量为 当收入水平为I3时,商品1的需求量为

当收入水平为I3时,商品1的需求量为 …,把这种一一对应的收入和需求的组合描绘在相应的平面坐标图中,便可以得到相应正常品消费者的恩格尔曲线,如图2(a)所示,图1(a)和图2(a)相对应,图中商品1是正常品,商品1的需求量X1随着收入水平I的上升而增加。图1(b)和图2(b)相对应,在一定的收入水平上,图中的商品1由正常品转变为劣等品。

…,把这种一一对应的收入和需求的组合描绘在相应的平面坐标图中,便可以得到相应正常品消费者的恩格尔曲线,如图2(a)所示,图1(a)和图2(a)相对应,图中商品1是正常品,商品1的需求量X1随着收入水平I的上升而增加。图1(b)和图2(b)相对应,在一定的收入水平上,图中的商品1由正常品转变为劣等品。