二、材料分析题(每小题15分,共45分)近代中国文化交流改变了传统文化领域,使近代文化丰富而复杂。

材料一 17世纪末至18世纪末的100年间,在欧洲形成了前所未有的“中国热”。汉学家赖赫准恩在《中国与欧洲》一书写道:那些耶稣会中的人,把中国经书翻译出来,劝读者不但要诵读它,且须将中国思想见诸实行,他们不知道经书中的原理,刚好推翻了他们自己的教义,尤其重要的,就是他们不但介绍了中国哲学,且将中国实际的政情亦尽量报告给欧洲的学者,因此欧洲人对中国文化,便能逐渐了解,而中国政治也就成为当时动荡的欧洲政局的一个理想的模型。

材料二 “对于我国固有之学,不可一概菲薄,当思有以发明而光辉之。对于外国输入之学,不可一概拒绝,当思开户以欢迎之。”对待中国传统文化和西方文化的原则应该是:“吸食与保存两主义并行”。

材料三 中国有可能自觉地把西方更灵活的、更激烈的火力,与自身保守的、稳定的传统文化熔于一炉。如果这种有意识、有节制地进行的恰当融合取得成功,其结果能为文明的人类提供一个全新的文化起点。

——[英]汤因比《历史研究》

2013年3月23日,习近平在莫斯科国际关系学院的演讲中指出:“鞋子合不合脚,自己穿了才知道。一个国家的发展道路合不合适,只有这个国家的人民才最有发言权。”1. 材料一中,“中国热”正值欧洲思想界什么时期?“理想的模型”的核心内容是什么?

“中国热”正值欧洲思想启蒙运动时期;材料中提到的“理想的模型”的核心内容是理性主义。

2. 材料二反映作者对外来文化持怎样的态度?在对待西方文化问题上,近代中国还存在哪些主张?概述其理论依据。

材料反映作者对外来文化的态度是取其精华,去其糟粕,兼收并蓄。

在对待西方文化问题上,近代中国还存在两种主要态度,其一是晚清顽固派全盘否定、盲目排外的主张;其理论依据是“尊孔复古”的逆流。其二是新文化运动全盘肯定、盲目吸收的主张;其理论依据是“打倒孔家店”口号的提出。

3. 综上材料,归纳中外文化交流的特征,你认为应当如何加强中国特色社会主义文化建设?

中外文化交流具有双向性特征。为加强中国特色社会主义文化建设,在对待中国传统文化和两方文化方面,我们既不能全盘肯定,也不能全盘否定,而应该采取一分为二的观念,秉持“古为今用,洋为中用”的原则,取其精华,弃其糟粕,吸收中国传统文化和西方文化中的优秀成果,推陈出新,促进文化的发展。

材料一 全球化的第一次波动,通过航行方式把世界各地的沿海地区同各条内陆河流连成了一体,第二次波动(1870—1914年)使第一次波动的成果大为强化,并将其发展到内陆地区。

——麦克尔著《西方的兴起》

材料二 为了保全自身,不惜毁灭世界经济,各个国家纷纷以提高关税,实施配额和其他方式来阻碍贸易。它们使各自本国的货币贬值,提高税率,降低公共开支以平衡预算,有的国家甚至拒绝承兑债券使很多企业破产关闭。他们还放弃金本位的货币体系,结果所有国防交易都更为艰难。每个国家都试图减少进口以扩大本国的生产和国内就业。换言之,所有国家都试图从不景气中摆脱出来,然而,却使经济萧条在世界范围内进一步加剧。

——摘编自[美]杰里·本特利、赫伯特·齐格勒夫《新全球史》

材料三 1945年的历史上新体制再次推动了一体化和全球化进程,促进了经济的空前增长,并在诸多方面暂时减少了社会不平等。1980年以后,技术和政策的结合使全球化的步伐大大加快,然而这一次却伴随着不平等的迅速加大。

——摘自[美]约翰·R·麦克维尔著,王晋新,宋保宇全译《人类之网》

4. 根据材料一,并结合所学知识,指出这两次全球化波动的成果与动力。

第一次全球化波动的成果有蒸汽机、蒸汽轮船、蒸汽机车等的发明和使用;动力是煤炭。第二次全球化波动的成果有电的广泛使用、内燃机的创制和使用;动力是电力和石油。

5. 材料二反映的现象说明了什么?

材料二中,世界各国为摆脱经济危机,纷纷设置关税壁垒,转嫁危机,结果却使经济萧条在世界范围内进一步加剧,反映出当时国际贸易锐减,各国争相抢夺世界市场的经济形势,以及国际关系恶化,世界局势紧张的政治形势。

6. 材料3中的“新体制”指什么?分析全球化的步伐大大加快的时代背景。

“新体制”指布雷顿森林体系。

“全球化的步伐大大加快”的时代背景:①第三次科技革命为经济全球化发展提供了最根本的物质基础和动力;②区域性国际政治经济组织的兴起和发展推动了全球一体化;③跨国公司的发展使世界各地的联系更为密切,大大推动了全球化。

7. 综上材料,谈谈你对世界经济全球化的认识。

在经济全球化进程中,社会分工得以在更大的范围内进行,资金、技术等生产要素可以在国际社会流动和优化配置,由此可以带来巨大的分工利益,推动世界生产力的发展。经济全球化使世界经济日益成为一个紧密联系的整体。发达国家是经济全球化的主要受益者。对于发展中国家来说,经济全球化既是机遇也是挑战,一方面可以从全球化市场中获得资金、技术和管理经验,从而促进本国的经济和社会发展。另一方面,西方发达国家主导着全球化进程,在发达国家的经济、技术和市场优势面前,发展中国家在剧烈的国际竞争中处于弱势地位,其经济利益更易受到伤害,国家主权甚至也会受到冲击。因此,发展中国家应充分利用经济全球化带来的机遇发展自己的经济;同时,面对挑战,必须保持清醒的头脑,制定合理的对策,在积极主动的参与中谋求发展。

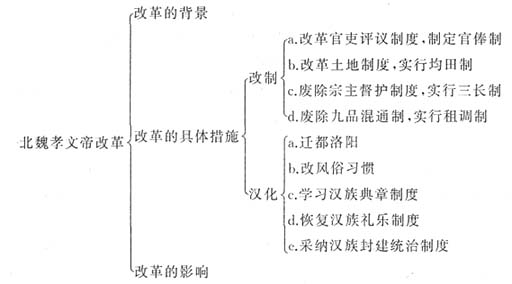

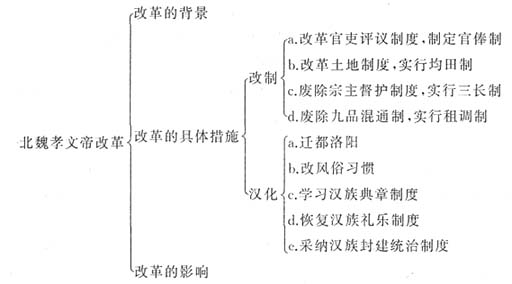

西晋末年到十六国时期,中原地区的世家大族多修筑坞壁,拥有家兵、役使众多的佃客、部曲。这些佃客、部曲没有户籍,是地主的“包荫户”,地主则被称作“包荫户”的宗主。地主既是宗族的宗主,也是土地的主人。北魏初期,就承认了宗主对于包荫户的统治权,于是就形成“宗主督护制”。当时实行的赋税制度又叫作九品混通法。即根据贫富,将民户分成9等征收,正税为每户平均纳调帛2匹、絮2斤、丝1斤、粟20斤。此外另有附加税,每户平均纳帛1匹2丈,作为调外之费。可是,事实上在征收中,官吏与大族豪门相勾结,向广大农民转嫁负担。同时,徭役频繁,凶年国民无法生活。

北魏前期,吏治混乱,地方守宰不论政绩优劣,一律任期六年,而且没有俸禄。官吏到任后,任意搜刮。改革后规定:地方守宰的任期按政绩好坏为准,不拘年限,制定俸禄制度,严惩贪赃枉法者。

为了稳定社会制度,制止大量人口流动,保证赋税征收。规定丁男(15岁以上的男子)受露田40亩,桑田20亩;妇女受露田20亩。露田加倍或加2倍授给以备休耕,年满70岁还田于官府。桑田为世业,不需还官。按照规定,桑田需种植一定数量的桑、榆、枣树等,不宜桑田的地区,改授麻田,男子10亩,妇人5亩。

废除宗主督护制度,规定五家立一邻长,五邻立一里长,五里立一党长。其职责是检查户口、田亩,以便征收租调和征发徭役。

废除九品混通制,规定一夫一妇,纳户调帛一匹,田租粟二石,未婚男女4人,从事耕织劳动的奴婢8人,耕牛20头,每租调分别相当于一夫一妇之家的数量。

494年,迁都洛阳,凡迁都洛阳的鲜卑人即洛阳为籍贯,不得归葬平城。下令改革鲜卑族的习俗。定姓族,确认汉人士族的合法地位,同时改变鲜卑族原来的姓氏为汉姓,鼓励鲜卑皇族和贵族与汉人士族通婚,禁止鲜卑人穿胡服,改穿汉服,禁止在朝廷中讲鲜卑语,改为汉语,如有违反,加以降黜。

改革曾遭到鲜卑族保守势力的反对,但力量甚微,很快被平息下去。9. 请为该材料撰写一份教学提纲。

提纲如下:

10. 如果讲授上述教学内容,你打算采取哪些方式呈现?

四、论述题(本题共20分)1. 刘大年在《当前近代史研究的几个理论问题》一文中指出:“中国近代110年的历史基本问题是两个。一是民族不独立,要求在外国侵略压迫下解放出来;二是社会生产落后,要求工业化、近代化。两个问题内容不一样,又息息相关,不能分离。”

综合所学知识,请从背景、过程、结果、相互关系等方面,就上述“两个问题”展开论述。

要求:观点明确,条理清楚,史论结合,语言流畅。

根据材料,近代中国的“两个问题”是民族不独立和社会生产落后。相应地,近代中国要完成的两大历史任务就是争取民族独立和实现近代化。

这两个历史问题产生的背景是:

(1)鸦片战争后,中国割地赔款,受到不平等条约束缚,中国社会逐渐沦为半殖民地半封建社会。民族矛盾从此成了社会的主要矛盾。

(2)近代化的核心是工业化。从落后的封建社会发展到工业化社会,是与资本主义分不开的。中国封建经济相当发达,走上资本主义,实现近代化,是历史发展的一种趋势。但是,中国的资本主义还没有来得及露头,就受到外国侵入的沉重压制。一方面,外国资本主义的侵入促使封建经济解体,把中国作为倾销产品的市场,奴役压榨中国人民,阻止中国发展民族资本主义,阻止中国实现国家工业化。另一方面,外国资本主义把持着中国的海关,在中国开设银行、工厂,外国租界更是遍布中国许多城市。外国资本依靠帝国主义的特权,利用投资获取最大的利润。中国资本根本没有力量竞争,处处要仰外国资本鼻息,求得生存。

中国争取民族独立和实现近代化的过程具体如下:

(1)起步阶段(1840—1895)

洋务派进行了一场引进西方军事装备、机器生产和科学技术以维护封建统治的“自强”“求富”运动。这场运动虽然没有使中国富强起来,但引进了西方先进的科学技术,使中国出现了第一批近代企业,在客观上对中国民族资本主义的产生和发展起到了促进作用。

(2)整体发展阶段(1895—1927)

这一阶段,中国的有识之士将学习西方先进的科学文化与变革社会制度有机地结合起来;革命派成立了资产阶级政党,领导了辛亥革命,推翻了几千年的封建专制制度,建立了民主共和国,使中国争取民族独立、实现近代化的进程向前迈进了一大步。

(3)曲折前进阶段(1927—1949)

抗日战争期间,中国的近代化进程被打断,中华民族到了生死存亡的危急关头。抗战胜利后,美国垄断资本与四大家族官僚资本相结合,又把中国近代化事业推入绝境。最后,在中国共产党的领导下,中国人民经过长期艰苦奋斗完成了这个历史任务,为中国的近代化现代化开辟了广阔道路。

这两个历史基本问题的相互关系是:没有民族独立,不能实现近代化;没有近代化,政治、经济、文化永远落后,不能实现真正的民族独立。历史已经证明,只有取得民族独立,才能为中国实现近代化打开新的天地。