四、教学设计题(本大题共35分)1. 依据《义务教育音乐课程标准(2011年版)》的基本理念,按照下列要求进行教学设计。

教学对象:八年级学生

教学内容:欣赏交响诗《沃尔塔瓦河》

教学重点:欣赏交响诗《沃尔塔瓦河》的引子和主题。

要求:

(1)设定教学目标。

(2)针对教学重点,设计具体的教学策略与过程,其中至少包括2个课堂提问。

(3)针对第二小题中的主要环节,写出设计意图。

[参考设计]

一、教学目标

【情感·态度·价值观】通过赏析作品,感受捷克民族乐派的创作风格,理解多元文化,培养对古典音乐的兴趣,树立环保意识与爱国意识。

【过程与方法】通过听赏、模唱、探究、小组合作等方法,培养音乐感受力,提高探究能力。

【知识与技能】能够划分出作品段落,能够哼唱出作品的主旋律。

二、教学重难点

【重点】欣赏交响诗《沃尔塔瓦河》的引子和主题。

【难点】能够听辨出作品中使用的乐器。

三、教学过程

(一)情境导入

教师播放钢琴协奏曲《黄河》的视频,提问学生:视频给你什么样的感觉?你能想象到什么情景?(学生自由回答)

教师总结:黄河是中华文明的母亲河,钢琴协奏曲《黄河》中的旋律把我们带回到了过去,为我们呈现出中华英雄儿女不畏艰险、英勇抗争的情景。

教师导入新课:大河是文明的摇篮,它们滋润了大地,哺育了人民,让我们的文明得以繁荣昌盛。人们怀着感恩之情为这些大河创作了各种各样的文艺作品,包括我们的《黄河》《长江之歌》。但我们不能只把视野局限在国内,今天,让我们一起来欣赏一首捷克的交响诗——《沃尔塔瓦河》,让我们听听他们的母亲河的声音是怎样的。

(二)初步感知

1.整体感知

(1)完整聆听《沃尔塔瓦河》

教师设置问题:乐曲的情绪是怎样的?给你什么样的感觉?(学生自由回答)

教师总结:乐曲的情绪是热情、激动的;给人一种优美、舒适的感觉。

(2)作品介绍

《沃尔塔瓦河》是捷克民族乐派的奠基人斯美塔那创作的交响诗套曲《我的祖国》中的第二乐章。该套曲表现了捷克本土的历史和文化,乡土气息浓厚、质朴。

2.分段欣赏

(1)划分段落

教师播放音频,引导学生为作品划分段落。

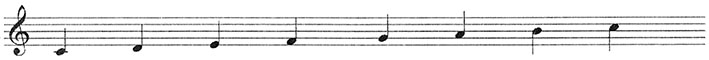

(2)赏析引子

教师播放引子部分音频,并提问:引子部分采用的是什么乐器?带来了怎样的艺术效果?(学生自由发言)

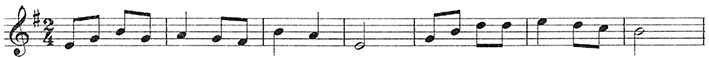

教师总结:乐器有长笛、单簧管、竖琴、小提琴。其中,长笛与单簧管暗示沃尔塔瓦河的源流,竖琴、小提琴的拨奏暗示浪花翻滚。

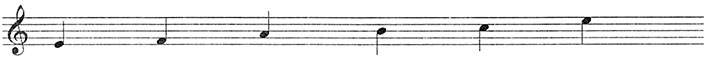

(3)赏析各段落的主题

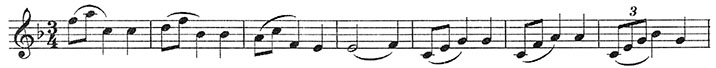

教师播放各段落主题部分音频,并提问:采用的是什么乐器?带来了怎样的艺术效果?(学生自由发言)

教师总结:

①潺潺流水:长笛、单簧管

②林中狩猎:铜管

③乡村婚礼:小提琴、长笛

④月下仙女:大管、长笛

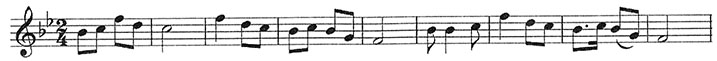

⑤奔流不息:主题再现

⑥峡谷激流:定音鼓

⑦冲出峡谷:小提琴

用大小调交替的方式表达沃尔塔瓦河的源流汇聚、奔流不息的情景,充满了力量。

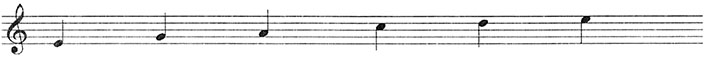

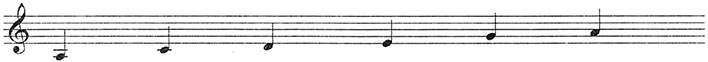

3.模唱主旋律

(1)教师请学生演唱乐曲的主旋律,并思考:歌曲表达了人物怎样的情感?(学生自由回答)

教师总结:通过对“沃尔塔瓦河”的赞美与歌颂,表达了爱国之情。

(2)教师引出“民族乐派”这一概念,并提问学生:什么是民族乐派?音乐创作上有什么特点?(学生小组讨论,进行回答)

教师总结:民族乐派就是以民间歌曲、舞曲、民族史诗传说及人民解放斗争的事迹为题材进行创作的乐派,音乐作品充满了爱国主义精神和对祖国人民的无限热爱。

(3)有感情地完整演唱主旋律。

(三)拓展延伸

1.教师将学生分组,以《沃尔塔瓦河》的主题为背景音乐创编一首诗,教师巡视指导。

2.学生上台进行配乐诗朗诵,教师给出评价。

(四)小结作业

教师提问学生,本节课学到了什么内容?学生针对乐曲,进行总结分析;最后教师进行总结,并呼吁学生热爱生活与大自然,拥有一双发现美的眼睛,热爱祖国美好山河。课下请同学们搜集一些关于“民族乐派”的有关内容,下节课进行交流学习。

【设计意图】

用引导性提问带动学生的好奇心,营造良好的学习氛围,充分调动学生的主观能动性,让学生主动参与到课程当中,遵循了以学生为主体、以教师为主导的原则。采用听赏、探究、创编等多种方法,提升学生的课堂参与度,契合了“强调音乐实践,鼓励音乐创造”的基本理念。课程以听赏为主,培养学生的音乐审美能力,提高学习兴趣,为之后的课程展开打好基础,契合了“以音乐审美为核心,以兴趣爱好为动力”的基本理念。

五、案例分析题(本大题共15分)阅读案例,并回答问题1. 案例:

音乐课上,李老师引导学生欣赏贝多芬的《欢乐颂》,在聆听和分析全曲后李老师问:“这首乐曲的情绪是怎样的?”小春回答:“我觉得是欢乐的。”老师说:“要是这么简单,还要你来回答吗?”小春赶紧改口说:“轻快的。”老师说:“刚才已经分析了,这首作品表现的是四海之内皆兄弟的团结胜利主题,所以它的情绪应该是庄严和辉煌的,请所有同学牢记下来!”全班同学点头表示赞同。

问题:依据《义务教育音乐课程标准(2011年版)》的基本理念,分析李老师在教学中存在的问题,并针对问题提出改进建议。

这是一个问题案例。

(1)该教师的教学行为违背了《义务教育音乐课程标准(2011年版)》中“注重个性发展”的基本理念。音乐课程的教学应尊重学生的个性,鼓励学生积极参与各种音乐活动,以自己的方式表达情感。案例中,教师在学生说出自身对音乐的感受后,没有加以鼓励,反而进行呵斥,深深地伤害了学生的感情。

(2)该教师的教学行为违背了《义务教育音乐课程标准(2011年版)》中“以音乐审美为核心”的基本理念。音乐的情感体验,应从多样化的文化语境出发,根据音乐艺术的表现特征,引导学生对音乐表现形式进行整体把握,领会音乐要素在音乐表现中的作用。案例中,教师的教学方法过于单一,并且最后直接给出“标准答案”,没有引导学生更好地感受作品内涵,间接导致了小春的“错误理解”,最后更是将自身的想法强加给学生,降低了学生的自主思考力。

改进建议:

(1)音乐是抽象的,个体对于音乐的感受并不是千篇一律的,该教师应肯定这一点,鼓励学生勇于说出自身想法,给予学生个性发展的空间,此外通过音乐作品的思想、背景等内容引导,培养学生更深层次的音乐审美和感知力。

(2)该教师可以在整体教学过程中充分引导学生的聆听和演唱,让学生通过自主实践与思考感受音乐,在此基础上进行总结和讲解,加深学生对音乐的理解,而不是急于将自身观点加给学生。教师应以学生自主学习音乐、终身热爱音乐为重要前提,提升学生的音乐素养,培养学生的学习兴趣,不能仅局限于文字和知识的讲解,应丰富课堂活动,充分调动学生的学习积极性。

六、课例点评题(本大题共15分)1. 依据《义务教育音乐课程标准(2011年版)》的基本理念,对教学设计中的展开阶段进行评析,并说明理由。

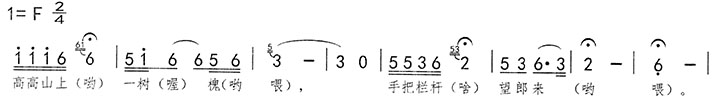

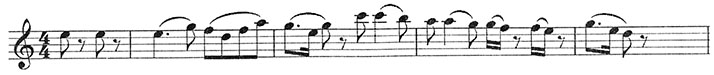

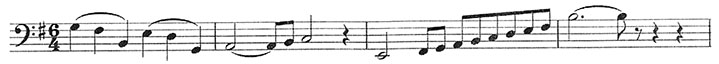

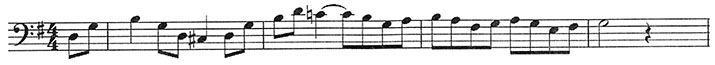

【课题名称】演唱《美丽的夏牧场》

【教学对象】七年级学生

【主要目标】通过聆听、分析、演唱等活动,能用连贯优美的声音有感情地演唱歌曲。

(其他目标略)

【学时】1课时

【教学过程片段】

1.导入阶段:(略)

2.展开阶段:新课教学

(1)出示旋律谱,教师边唱乐谱,边用粉笔在黑板上画旋律线,学生跟随老师用手划旋律线。

(2)全体学生起立,再次用肢体动作感知歌曲的韵律,同时强调乐句的呼吸。

(3)教师在乐谱中加入换气记号,引导学生跟琴用“lu”哼唱歌曲旋律,并提醒学生找到正确的声音位置,学会用连贯平稳的气息演唱歌曲。

(4)师生接龙式学唱旋律。

(5)教师引导学生分析乐句的异同,分辨出第三乐句的特征,解决难点。

(6)启发学生有表现力地演唱。

(后略)

该课例在展开阶段具备一定的优点,但也有需要改进的地方。

优点:

(1)该课例遵循了《义务教育音乐课程标准(2011年版)》中“以音乐审美为核心,以兴趣爱好为动力”的基本理念。兴趣是音乐学习的根本动力和终身喜爱音乐的必要前提。在教学中,要根据学生身心发展规律,以丰富多彩的教学内容和生动活泼的教学形式,激发学生对音乐的兴趣,不断提高音乐素养,丰富精神生活。课例中,教师能够运用各种教学活动充分调动学生积极性,如引导学生用肢体动作感知韵律、引导学生进行接龙式旋律哼唱等。

(2)该课例遵循了《义务教育音乐课程标准(2011年版)》中“突出音乐特点,关注学科综合”的基本理念。音乐是听觉艺术,学生主要通过听觉活动感受与体验音乐。同时,音乐课程结合了其他学科领域,拓展学生艺术视野,深化学生对音乐艺术的理解。课例中,教师从旋律入手,边唱边画,学生用手划旋律线,将音乐与美术融合在一起,加深学生对于歌曲的感知力。

改进建议:

(1)《义务教育音乐课程标准(2011年版)》指出初中阶段的学生能够跟随琴声或录音视唱乐谱。具备识谱能力,能够比较顺畅地识读乐谱。因此教师为加深学生对于旋律的理解,可以加入范唱的环节,带动学生学习积极性后引导学生跟琴视唱乐谱,增强学生视唱乐谱的能力。

(2)为丰富课堂的教学方式,培养小组合作能力,教师可以在分析乐句异同时引导学生进行分组讨论,由小组共同探讨乐句特点后,学生代表回答,教师进行总结。

(3)《义务教育音乐课程标准(2011年版)》指出学生是教学的主体,教师是教学活动的主导者。为突出学生的主体地位,加强对于歌曲的理解,教师可适当增加朗读歌词的环节,引导学生说出歌曲的情绪情感,在此基础上进行完整演唱。