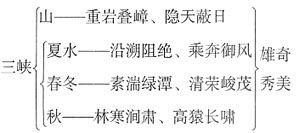

一、单项选择题11. 阅读《祖父的园子》教学实录的片段,按要求答题。

师:下面来检查昨天学的几个字,我听说班里好多同学字写得很好,我想请4位同学上来默写。

(请4人到黑板前,每人默一个字:帽、瞎、抛、韭)

师:我很欣赏这个字(给“瞎”字加了一个圈儿),“抛”字写得更好,“韭”也不错(边说边画圈儿),“帽”字写错了吧?

生:错了。

师:好,请你来重写一个。(学生板书)

师:字写得真好啊!大家注意“帽”(师板书)上面部分再宽一点,里面的两横谁都不靠,知道这个字念什么吗?

生:曰(yuē)。

师:不是“曰”也不是“曰”,因为这两横是不靠的,这个字念“冃(mào)”。“帽”字是象形字,画帽子,后来加个目,因为帽子戴在眼睛上面,成了会意字。再后来,为什么加巾字旁呢?古人扎头巾,最早的“帽”专指头上的头巾,后来便所有的帽子都用这个字来表示了,这个字,有意思吧?每一个汉字都是一个故事,不仅“帽”这样写,还有我们学过的课文,《少年王冕》的“冕”字,上面也要写成“同”,“冕”就是帽子的意思,卫冕冠军,也是这个“冕”。对上述内容的相关分析,正确的是______

- A.通过考证,字源渗透了汉字的文化意蕴

- B.检查学生默写意在强调汉字的综合运用

- C.大量讲解构字法知识,符合识字教学建议

- D.讲解“帽”字时举的例子不够恰当

A B C D

A

[解析] B项,检查学生默写意在强调对汉字的识记,而不是综合运用。C项,《义务教育语文课程标准(2011年版)》中关于识字与写字的教学建议表明“要运用多种识字教学方法和形象直观的教学手段,创设丰富多彩的教学情境,提高识字教学效率”。D项,该教师在讲解“帽”字时通过构字法形象直观地让学生理解了帽是由“冃”而不是“曰”或“日”构成,非常恰当。

13. 阅读《罗布泊,消逝的仙湖》教学实录的片段,按要求答题。

师:从前碧波荡漾的罗布泊,现在没有一只鸟,没有一条溪。成了荒凉的痛苦的罗布泊,成了恐怖的罗布泊,这究竟是什么原因呢?

师:这么多同学举手啊,请大家畅所欲言。(师指一学生发言)

生:因为人们盲目用水。

生:因为人口激增,水的需求也跟着增加。

师:(插话)“也”是很重要,它强调了一个因果关系。

生:因为盲目增加耕地用水、盲目修建水库截水、盲目掘堤引水、盲目建泵站抽水,“四盲”像个巨大的吸水鬼,终于将塔里木河抽干了。

(师根据学生的发言,板书核心句:四盲像个吸水鬼)

师:这本书上的是“吸水鬼”,我们平常听到的都是“吸血鬼”,这里为什么不说“吸血鬼”而说“吸水鬼”呢?

生:因为四盲,指用水、截水、引水、抽水,都跟水有关,所以是吸水鬼。

师:大家说得好,“盲目”与上文中的哪个词相照应?

生:“任意”。

师:文中又说“四盲”,像个巨大的“吸水鬼”,这巨大,到底有多大?书里告诉了我们,大家找一找。

生:几十年间塔里木河流域建筑水库130多座,任意掘堤修引水口138处,建抽水泵站400多处,有的泵站一天就要抽水1万多立方米。对上述内容的相关分析,不正确的是______

- A.分析重点词语有助于学生整体把握文章内容

- B.呈现出教师与学生,师生与文本的多重对话

- C.解读核心句有利于学生掌握本文理解的方法

- D.最后一个问题目的是引导学生掌握说明方法

A B C D

D

[解析] 最后一个问题目的是锻炼学生的观察能力,让学生能更好地理解课文,“掌握说明方法”错误。

14. 阅读《口语交际训练的途径》教研论文的片段,按要求答题。

故事漂流是一项语文交流活动,具体做法有:

一、拟出故事开篇。由语文年级组,编织一个故事的开头,也可以从最近的故事报刊中选取一个开头,或者从学生的作文中选出故事开头。选用的故事,教师需集体加工修改,以保证适合活动的需要。

二、确定漂流顺序。开篇拟定之后,语文教师还要集体讨论故事漂流的顺序,可按照班级序号来进行,保证每个班级都能轮到不同的次序。

三、明确漂流步骤。第一个班在接到拟定的故事开篇后,可分组讨论,各组编出后续故事,派代表进行讲述。接着全班讨论,根据故事的可信度和合理性,预估与开篇的吻合度,特别是故事讲述者的口语表达能力,评出最佳漂流故事。最后,选出最佳漂流故事,小组到下一个班级讲述故事。

四、汇编漂流故事。将各班编制的故事汇编成册,印发给学生,也可将每个班的故事录音剪辑好,在校广播站播放,最后师生共同评出全年级最佳漂流故事。

对上述内容的相关分析,正确的是______

- A.漂流活动阻碍学生听说能力的整体发展

- B.漂流活动不利于教师与学生之间的互动

- C.漂流活动为学生创设了真实具体的交际语境

- D.该活动目的在于提升学生的书面写作能力

A B C D

C

[解析] A项,漂流故事分组讨论、讲述可以锻炼学生的听说能力的整体发展。B项,漂流故事是学生与教师之间进行的活动,有利于教师与学生的互动。D项,该活动中主要是学生之间的讨论与讲述,所以目的是提升学生的表达交流能力。

15. 阅读综合性学习《马的世界》活动方案的片段,按要求答题。

一、伯乐相马。请每位学生,带着自己制作的马头饰,轮流上场,陈述其造型特点及喜爱缘由。

二、一马当先。学习小组汇报汉语汉字中“马”的专题研究成果,讲解“马”字历史演变过程及书法艺术中的“马”的多种书写形式。小组竞赛,说说含“马”的成语含义及情感色彩。

三、龙马精神。小组学习展示文学作品中“马”的专题研究成果。

四、马到成功。学习小组交流历史传说中“马”的专题研究成果,开题为“伯乐和千里马谁更重要”的小辩论。

五、走马观花。学生介绍与马有关的艺术品和艺术家,欣赏雕塑和绘画中的马。对上述内容的相关分析,不正确的是______

- A.起始环节展示作品,能激发学生参与活动的兴趣

- B.整体活动设计未能体现出语文综合性学习的特点

- C.专题研究中的历史传说没有脱离语文学习的范畴

- D.多种活动方式可以促进学生合作探究能力的发展

A B C D

B

[解析] 综合性学习着重考查学生的语文综合运用能力、探究精神与合作态度,该活动方案中各专题的结合体现了语文综合运用能力,专题研究体现了探究精神,小组合作体现了合作态度。故B项错误。

二、案例分析题(本大题共40分)阅读八年级课文《中国石拱桥》的两个教学环节,完成问题。

环节一

老师展示赵州桥的图片,出示PPT1,要求学生先不看课文。说清楚图上的大拱与四个小拱的位置关系。

学生发言:“大拱的两边各有两个小拱”“大拱的两边上面共有四个小拱”“桥身的左右两边有两个小拱”“大拱的两端的上面各有两个小拱”。

根据学生所述,老师一一在黑板上描绘其形,可是没有一种能与PPT图片相符合。老师示意学生看书,在大拱的两肩上各有两个小拱,继而师生一起讨论句中的“肩”与“各”为什么用得准确……

环节二,比较阅读

学生活动:精读有关赵州桥和卢沟桥的段落,找出能说明这两座桥具有中国石拱桥所有特点的句子,并填入设计好的表格中。

出示PPT2:赵州桥与卢沟桥的概况

| 名称 | 位置 | 修建时间 | 结构特点 | 艺术价值 | 评论 |

| 赵州桥 | | | | | |

| 卢沟桥 | | | | | |

老师提问:为什么选择赵州桥、卢沟桥为例子来说明中国石拱桥?为什么要举两个例子而不是一个呢?

(学生讨论发言)

老师归纳:赵州桥和卢沟桥,有中国石拱桥的典型特点,很有代表性,赵州桥是独拱桥,卢沟桥是“联拱”桥,文中介绍赵州桥侧重结构特点,卢沟桥侧重艺术和历史价值,这样说明更加全面,说服力更强。

[问题]

1. 评析“环节一”中PPT1展示赵州桥图片的作用。

第一,教师出示图片可以让学生更加直观地感受赵州桥“大拱”与“小拱”之间的位置关系,引导学生观察图片进行表述,并明白说明文的科学性与条理性以及表达上的准确清晰。第二,图片形象直观,能够帮助学生直观地了解赵州桥的特点。第三,在课堂上适当使用多媒体能够激发学生学习的兴趣,提高学习效率。

2. 评析“环节二”中教师最后提出的问题的目的。

最后一问目的在于引导学生整体把握文章,关注文中所举的两个例子各自的特点,并分别体现的中国石拱桥的两大主体特征。让学生掌握说明文举例子的说明方法,明白说明文举例要典型的特点,提高学生的写作能力。另外,该问题的提出也锻炼了学生的思维能力,学生在思考问题的同时有利于课文的梳理贯通,加深学生对课文的理解。

心中有朵雨做的云

①风中有朵雨做的云,一朵雨做的云。云在风里伤透了心,不知又将吹向哪儿去……我有些失落,因为我心中的那朵云,早已下起雨来。

②我可爱的家乡在黄河的拐角处,虽然我平常见到过大海的汹涌澎湃,但还是被滚滚的黄河深深折服。父亲工作的地方,有一条河,很像黄河,那是我儿时的天堂。呼啸向前的浑水,四处进溅的水花,岸边浓绿的菜地,茂密的果园,还有半坡上星星点点的人家……

③那天暴雨后,青云还未散去,天空还下着蒙蒙细雨,我便与小伙伴去河边玩耍嘻戏了,被大雨冲刷后的河水显得更加疯狂,张牙舞爪的扑来,水花几乎溅湿我们全身,分不清脸上是水还是泪花。看着逐渐下陷的双脚和势不可挡的河水,绝望之际,我抱住了一块大石头,又借着小伙伴的拉力,很长时间才回到岸上,那种接后余生的喜悦之情难以言表,可我们内心更多的是恐惧,互相拉扯着,跌跌撞撞地往家里跑。

④从此以后,我的内心总有一片阴霾,就像被青云笼罩一般,所以很少再去那里,直到好多年之后……

⑤水依然是浑水,只是失去了以往的盛气凌人,不再呼啸,而是在细细呻吟。站在桥上,几乎听不见他的声音了,他缓缓地流着,像一个重症病人,每一步都走得那么艰难。难道是无情的岁月覆盖了她的容颜与活力?我的目光移下,那边的半坡,星星点点的人家下面满是惨不忍睹的点缀——废物与垃圾。桥下,我们曾经玩耍的地方,如今横七竖八地躺着大大小小、五颜六色的塑料袋。不知何时,天下起了蒙蒙细雨,这时我才发现,那片青云正徘徊在我头上,我只得带着伤感再一次的离开。

⑥不知道那条河流现在变成什么样子了,但那青云已经飘进了我的心里,或者说它还是我的心里被包裹的那片云,每当青云与心碰撞时,我的心会下起雨……

[问题]3. 请从第③段中找出两个错别字,从第⑤段里找出一个病句,分别改正。

(1)错别字:“嘻戏”的“嘻”改为“嬉”,“接后余生”的“接”改为“劫”。

(2)病句:“星星点点的人家下面满是惨不忍睹的点缀——废物与垃圾”改为“星星点点的人家下面满是惨不忍睹的点缀——垃圾”。

4. 请指出该习作的一个优点,并结合习作具体分析。

该生作文的文章脉络清晰、层次分明,开头、结尾、段落层次、过渡、照应等安排合理。该生在作文开头以一句歌词引入,设置悬念,引起了读者的阅读兴趣。紧接着从第二段开始以叙述的方式讲明了作者“心中的那朵云,早已下起雨来”的原因。该生按照时间顺序,通过曾经与现在的对比突出体现了作文的主题思想:人们对环境的破坏给大自然带来的伤害。最后作者再一次提出“我的心会下起雨”与开头相互照应,点明主旨。

三、教学设计题(本大题共65分)阅读文本材料和相关要求,完成下列问题。

三峡

郦道元

自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处。重岩叠嶂,隐天蔽日,自非亭午夜分,不见曦月。

至于夏水襄陵,沿溯阻绝。或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。

春冬之时,则素湍绿潭,回清倒影。绝 多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间,清荣峻茂,良多趣味。

多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间,清荣峻茂,良多趣味。

每至晴初霜旦,林寒涧肃,常有高猿长啸,属引凄异,空谷传响,哀转久绝。故渔者歌曰:“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳。”

课后练习

一、背诵全文,并完成下列练习。

1.作者是从哪些方面描写三峡自然景观的?

2.找出文中写景的句子,体会它们的语言特点。

二、解释下列词语。

重岩叠嶂 夏水襄陵 乘奔御风 素湍绿潭 绝 飞漱 清荣峻茂

飞漱 清荣峻茂

三、阅读下面这首诗,你能说出它和本文之间的某些联系吗?

早发白帝城

李 白

朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还。

两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山。

单元介绍

本单元为八年级上册的古诗文单元,共入选九篇古诗文,另外八篇是《答谢中书书》《记承天寺夜游》《观潮》《湖心亭看雪》《归园田居(其三)》《使至塞上》《渡荆门送别》《登岳阳楼(其一)》。

《义务教育语文课程标准(2011年版)》的相关要求

阅读浅易文言文,能借助注释和工具书理解基本内容。注重积累、感悟和运用,提高自己的欣赏品位。

学生情况

八年级,班级人数40人。

课时安排

一课时。

教学条件

教室配有多媒体设备,能够演示PPT,播放音频视频文件,投影实物等。

[问题]1. 从阅读文言文要注意语言积累、感悟的角度,谈谈你对三峡教学的认识,不少于200字。

①注重朗读。引导学生先默读,对照注解疏通文字,初步感知文章的内容;然后再通过反复朗读,体会文章的意境和作者的思想感情;最后达到熟读成诵。朗读要读准字音,读清句读,体会作品的思想感情和艺术特色。

②涵泳品味。这篇短文富有诗情画意,意味隽永。应引导学生品味文章的语言,深入作品的意境,涵泳体会,获得美的享受。教师应充分发挥学生的想象力,让学生把想象中的三峡风光用语言描述出来,可以在课文的基础上作扩展。

③引导学生把握作者的思想感情。本文对三峡的描写比较客观,作者的思想感情并没有用语言直接表述出来。但是我们从文章的字里行间可以体会到作者的欣赏之情,他写出了三峡独特的美。

2. 根据上述材料,确定本课的教学目标,并具体说明确定的依据,不可照抄材料。

(1)教学目标:

知识与能力:①认读生字,正确解释关键词语或句子,整体感知文章内容大意,反复朗读课文。②积累一些文言知识,包括一些常见的文言实词、虚词、句式。

过程与方法:①借助注释,运用工具书,准确译文。②通过朗读,抓住重点词语赏析文章的写景意境与写作手法。

情感态度与价值观:展开想象,体味文章情感,培养热爱祖国河山的感情。

(2)确定依据:

①文言文应重视朗读,多读、熟读进而熟读成诵,才可以逐步培养文言语感,提高文言文的阅读能力。重点实词、虚词的积累应该是文言教学的重点,像常见的文言词汇学生应该记住其意思和使用方法,做到积累,以便活学活用。常见的语法,如判断句、省略句、倒装句也应该铭记在脑海中。

②这篇课文主要描写了三峡的山、水及一年四季的美丽景色。文章生动、简洁的语言值得同学们玩味和借鉴。作者的写作手法亦值得学习,我们不仅要学内容,更应该重视学习方法,以便在日后的作文中用到。

③通过朗读和对语言的品味,进而体会作者蕴含在字里行间的深厚情感。教师也可以以本文为出发点,激发学生学会欣赏大自然的美丽风光及对祖国大好河山的热爱之情,引导学生树立正确的人生观、价值观。

④新课标强调教学目标应从知识与能力、过程与方法、情感态度与价值观三个维度设定,本课教学目标从三个维度综合考虑。《义务教育语文课程标准(2011年版)》强调要“诵读古代诗词,阅读浅易文言文,能借助注释和工具书理解基本内容。注重积累、感悟和运用,提高自己的欣赏品位。”。

3. 选择一个具体的教学目标,设计一个教学片段,简要说明那个环节的教学内容和教学方式。

过程与方法目标教学片段:

一、导入

老师想和大家聊个天。同学们喜欢旅游吗?十一长假就要到了,有谁能向大家介绍一个我们国内旅游的好地方?今天老师就带大家进行免费的旅游。(放三峡风光视频)早在1700多年前,北魏地理学家郦道元就向我们展示了三峡的美景。

二、走进作者

学生简介:郦道元,北魏地理学家,好学博览,留心水道等地理现象,撰《水经注》。《水经注》记载了一千多条大小河流及有关的历史遗迹、人物典故、神话传说等,是我国古代最全面、最系统的综合性地理著作。该书还记录了不少碑刻墨迹和渔歌民谣,具有较高文学价值。(学生回答后,教师作适当补充)

三、整体感知,通过读课文感受三峡的美

1.检查预习情况,出示幻灯片,检查字的读音。

2.轻读课文,初步感知三峡的美景。

3.指导朗读,体会三峡的美。

这篇课文虽然短小,但生字比较多,而且又是文言,大家能不能克服困难,把它读得自然流畅?读课文,要注意不读错字、不漏字,把握好节奏。我相信随着大家对课文理解程度的加深,逐步感悟到三峡之美时,朗读得会更好。

四、合作交流,质疑解答

1.以小组为单位,找出不太理解的问题,小组讨论解决。

2.请同学们想象一下,在你眼前会出现怎样的景色?

师总结三峡的特点:两山夹水的地方就是峡。(板书)

3.那我们就先去看看三峡的山。有哪位同学愿意为大家读一下写山的语句?其他同学请注意听,看看

三峡的山有怎样的特点。

二、三、四段描绘不同季节三峡的不同景象。

总结特点:根据课文内容,想象三峡的景色,并用自己的话进行描述。选一个学生用自己的语言描述一下三峡的奇景。(教师提醒学生想象要紧扣山水、季节、景物特征,如:高峻的山峰、汹涌的江流、清澈的碧水、飞悬的瀑布、哀转的猿啼、悲凉的渔歌等)

4.站在美学的角度,同学们来总结一下三峡具有怎样的美?

老师总结:

三峡的山:延绵、高峻,壮美

夏水:迅疾,奔放美

春冬:清荣峻茂,秀美

秋:凄凉,凄美

5.用比喻或拟人的修辞手法对三峡进行赞美,并说出理由。

6.找同学分析文章最后一句引用渔者歌的目的。

明确:借渔者的感受来表达自己的感受,用哀转久绝的猿声来侧面衬托三峡的凄凉与悲哀。

7.在三峡这篇课文中,作者抓住了事物的特征来描写,运用了多种修辞手法,起到了情景交融的作用。在写作中我们能借鉴什么?

五、拓展延伸

1992年4月3日,七届全国人大五次会议通过了兴建三峡工程的决议,举世瞩目的三峡工程正式动工。以下这首诗表现了三峡工程从提出到开始兴建的漫长曲折历程及三峡工程给长江带来的巨大变化。

三峡吟

沈克昌

探研论证七十春,中外古今五代人。

白帝彩云天已晓,长江三峡梦成真。

万吨船队达宜渝,千亿电量供汉中。

巫山云雨不为患,高峡平湖映女神?

“预警放水”防空袭,“蓄清排浑”库长存。

生态环境可保护,多种源泉积资金。

除害兴利振国威,脱贫致富得民心。

环宇瞩目西江壁,华夏欢呼东风临,

三峡工程利国利民,而宏大的工程建设也使其成为长江三峡旅游不可分割的一部分。

三峡是我们民族古文化的繁衍之地,自古以来文人墨客的聚集之地,值得我们探究的东西还很多。如今,“高峡出平湖”的奇观的出现,其经济价值是不言而喻的,它意味着三峡的文化,特别是传统文化面临着如何继承和发展的问题。

请大家凭着对三峡的热爱和了解,思考一下,你将在哪方面进行进一步的了解和研究?

六、课堂小结

郦道元笔下的山水画卷已成为三峡历史的美好回忆,今朝的三峡正放射着令世人瞩目的光辉,宏伟的葛洲坝工程,红火的三峡大坝,成就了一个又一个世界奇观。我相信,不管这块神奇的土地怎么变,三峡在我们心中的位置永远不变,三峡承载着我们永远的爱。

七、板书

多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间,清荣峻茂,良多趣味。

多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间,清荣峻茂,良多趣味。 飞漱 清荣峻茂

飞漱 清荣峻茂