一、单项选择题请根据题目要求,在四个选项中选出一个最恰当的答案。

根据下面资料,回答下列问题:

2014年上半年,北京市接待旅游总人数1.16亿人次,比上年同期增长5.9%;实现旅游总收入1907.2亿元,同比增长8.2%。

上半年,北京市接待国内游客1.14亿人次,同比增长6.2%;实现国内旅游总收入1774.1亿元,增长9.5%。其中,外地来京游客6891.1万人次,同比增长4.9%;旅游总消费1607.6亿元,增长8.7%。北京居民在京游4543.9万人次,同比增长8.1%;旅游总消费166.5亿元,增长17.1%。

二、多项选择题请根据题目要求,在四个选项中选出至少两个最恰当的答案。

三、判断题1. 马克思主义认为,道德归根到底是由社会经济基础决定的。

对 错

A

[解析] 马克思主义认为,道德本质上是一种社会意识形态,归根到底是由经济基础决定的,是社会经济关系的反映。社会经济基础的性质决定社会道德体系的性质。经济关系表现出来的利益直接决定道德体系的基本原则和主要规范。社会生活中的共同利益,决定着各阶级的共同道德观念。故本题判断正确。

2. 在历史观中,思维与存在的关系问题表现为社会意识和社会存在的关系。

对 错

A

[解析] 在社会历史领域中,思维和存在的关系问题表现为社会意识和社会存在的关系。故本题判断正确。

3. 中国共产党发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用,必须有坚强有力的组织制度保障。

对 错

A

[解析] 中共中央政治局2015年5月29日召开会议,审议通过《中国共产党党组工作条例(试行)》。会议指出,中国共产党发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用,必须有坚强有力的组织制度保障。故本题判断正确。

4. “改革是中国的第二次革命。”表明社会主义改革是传统意义的革命。

对 错

B

[解析] 改革是中国的第二次革命,是相对于第一次革命,也就是新民主主义革命而言的。这两次革命,前者属于制度选择,后者属于政策选择,改革是社会主义制度的自我完善和发展,而不是要从根本上否定社会主义制度,改革开放这场新的革命,绝不是要从根本上改变我国社会主义制度的性质,而是社会主义制度的自我完善和发展。故本题判断错误。

5. 法律由国家制定或认可,为统治阶级意志所决定。

对 错

B

[解析] 法律是由国家制定或认可并以国家强制力保证实施的、反映由特定社会物质生活条件所决定的统治阶级意志的规范体系。故本题判断错误。

6. 改革创新是民族精神的核心。

对 错

B

[解析] 习近平总书记指出:“实现中国梦必须弘扬中国精神。这就是以爱国主义为核心的民族精神,以改革创新为核心的时代精神。”故本题判断错误。

7. “电闪雷鸣”表明光波比声波传播得快。

对 错

A

[解析] “电闪雷鸣”是因为在空气中光的传播速度比声音快。故本题判断正确。

8. 社会主义核心价值体系是兴国之魂。

对 错

A

[解析] 社会主义核心价值体系是兴国之魂,决定着中国特色社会主义的性质,引领着中国特色社会主义发展方向。故本题判断正确。

9. 社会救助是社会保障体系的核心。

对 错

B

[解析] 社会保障是一个政策体系,通过国家法制手段来执行,具体包括社会保险、社会福利、优抚安置、社会救助和住房保障等。社会保险是社会保障体系的核心部分,包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险和生育保险。故本题判断错误。

10. “初唐四杰”是活动在武后时期的王勃、杨炯、骆宾王和刘禹锡。

对 错

B

[解析] “初唐四杰”是指初唐文学家王勃、杨炯、卢照邻、骆宾王的合称。《旧唐书·杨炯传》中说道,杨炯与王勃、卢照邻、骆宾王以文诗齐名,海内称为王杨卢骆,亦号为“四杰”。故本题判断错误。

四、写作题1. 小学毕业后,因为父亲工作的原因,小凌从城区学校转到了城郊的机关子弟学校,转学生、成绩好,又因为是课代表,会登记不交作业的同学,这样的几个标签加在了小凌身上,不到两个月,她就成了班里同学的欺凌对象。

在她长高了十公分,又长胖了十斤之后,她选择了反击。在又一次被群殴之后。她举起石头,打破了其中一个人的头,当时她想:“要死也要一起死。”

这之后,没有人再敢打她。但让她痛苦的是,只有变成一个和加害者一样的施暴者,才能保护自己。

材料中提到的“只有变成一个和加害者一样的施暴者,才能保护自己”引人深思,请你结合社会现实,自选角度,自拟题目,写一篇不少于600字的文章。(诗歌、散文除外)

[参考例文] 根除校园暴力 拒绝“以暴制暴”

校园作为教书育人的场所,本该是学生成长的乐园,近年来却沾染了暴戾之气,校园暴力事件频繁发生,而学生、学校和家长针对暴力行为没有良好的处理方式,导致“以暴制暴”倾向愈加严重,甚至有人认为“只有变成一个和加害者一样的施暴者,才能保护自己”。“以暴制暴”是校园暴力的恶劣衍生品,根除校园暴力,必须拒绝“以暴制暴”。

“以暴制暴”本质是暴力行为,不仅无法根除校园暴力反而助长暴力风气。校园暴力行为对学生的身心健康产生巨大的不良影响,在求助无门的情况下,被施暴者除了沉默,只能选择暴力回击。其结果不仅无法制止暴力行为,反而会不断增强校园的暴力氛围,破坏和谐的校园环境,对于学校的管理产生阻碍,对学生的健康成长有百害而无一利。“以暴制暴”的初衷是抵抗校园暴力,但是却很难起到作用,在许多情况下,“以暴制暴”会形成恶性暴力循环。“以暴制暴”的行为习得的是施暴者的不良行为,结果看似获得表面的胜利,实则是在校园暴力的泥淖中越陷越深。

“以暴制暴”现象折射出我国教育制度的弊端以及不良的社会风气。校园暴力现象同校园的育人理念相背离,是校园里的不和谐因素,“以暴制暴”更是校园教育失衡的表现,学生在课堂上学习孔子“以直报怨”的处事之道,校园中却贯彻“以暴制暴”的行为理念,这是由于教育偏抓成绩一头,素质教育在有些地方并没有落实。同时,“以暴制暴”也折射了社会的不良风气。审视社会在面对校园暴力和“以暴制暴”的反应.可以看到:学生遭受校园暴力后,往往得到的讯息是“打回去”;学生在“以暴制暴”抵抗校园暴力后,往往得到的讯息是“做得好”。这些社会上的不良风气和氛围在“以暴制暴”事件中时常扮演推动者的角色。在这种社会风气的引导下,“以暴制暴”自然愈演愈烈。

“只有变成一个和加害者一样的施暴者,才能保护自己。”这是校园暴力的受害者发出的无奈叹息,也是教育缺陷和社会弊端的显现。根除校园暴力刻不容缓,必须建立健全治理机制,培养学生面对暴力行为的处理能力,拒绝“以暴制暴”,根除校园暴力,从而构建平安和谐校园。

,又用2.5小时到达李村,李村支书的速度减少了

,又用2.5小时到达李村,李村支书的速度减少了 ,则再用几个小时可到达张村?______

,则再用几个小时可到达张村?______

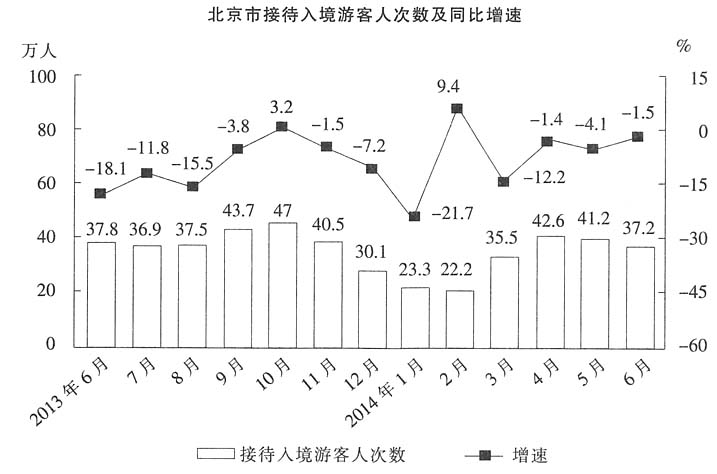

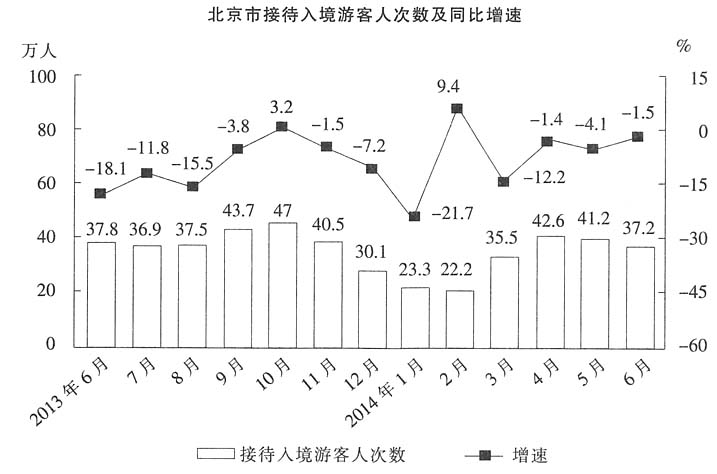

,2013年上半年的为

,2013年上半年的为 ,即下降了不到1个百分点。

,即下降了不到1个百分点。