三、材料分析题1. 材料:

在学习完物质跨膜运输之后,教师对学生进行测试。下面是该题目及某位学生的回答情况。

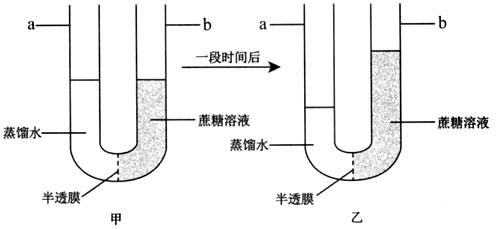

题目:如图所示,在一个U形管中,a侧装有蒸馏水,b侧装有质量分数为15%的蔗糖溶液,中间用半透膜隔开(水分子可以自由通过半透膜,而蔗糖不能)。一段时间后b侧液面上升,a侧液面下降,液面最终达到稳定。

问题:

Ⅰ.解释液面变化的原因。

Ⅱ.说出液面稳定的条件并解释原因。

某同学的回答如下:

I.a侧中的蒸馏水会向b侧中扩散,由于a、b两侧有浓度差且有半透膜。

II.当a、b两侧中的溶波浓度相同时液面平衡,原因是两侧溶液的浓度差消失。

(1)给出材料中问题的参考答案。

(2)该同学在第几题存在错误理解?写出相关的错误理解。

(3)针对该同学的错误理解,教师应采取怎样的措施帮助学生形成正确理解?

(1)液面变化的原因是渗透作用。渗透作用发生的条件是有半透膜和浓度差。半透膜是一层选择透过性膜,水分子可以通过,蔗糖分子不能通过。水分子通过半透膜的渗透主要是扩散运动。当半透膜两侧存在浓度差时,水分子从浓度较低的溶液透过膜进入浓度较高的溶液的数量多,经过一段时间后,浓度高的一边液面升高。图中a侧为蒸馏水,b侧为15%的蔗糖溶液,b侧的溶液浓度高于a侧,两侧溶液之间为半透膜,所以单位时间内从a侧透过半透膜进入b侧的水分子数量多于从b侧入a侧的水分子数量,使得b侧液面上升,a侧液面下降。

(2)该同学在第Ⅱ题存在错误理解。错误理解一:液面平衡的条件并非半透膜两侧浓度相等,浓度差始终存在。错误理解二:液面稳定的原因是b侧高出a侧的液柱产生的静水压力与b侧的渗透压力相等而抵消,导致a、b两侧的吸水能力相等而达到平衡状态。

(3)教师可以通过问题串来引导学生思考:

①半透膜只允许水分子通过,不允许蔗糖分子通过,所以蔗糖分子只能存在于b侧,也就是说,水始终是水,蔗糖溶液中还是有蔗糖,b侧的蔗糖溶液的浓度始终高于a侧的蒸馏水,浓度差会消失吗?

学生可以得出浓度差始终存在。

②既然半透膜两侧溶液的浓度差始终存在,那么浓度差产生的力就会使水分子发生渗透作用使b侧液面上升,b侧液体受到的重力作用就会增强,重力作用会使b测液面下降,两种力的作用是相反的,那么什么时候液面才会稳定下来不再继续上升呢?

(4)学生可以根据已有的物理知识得出以下结论:当上述二力平衡时,水分子运动达到动态平衡,液面会稳定下来不再继续上升,进而得出液面平衡不是浓度差的消失而是两侧达到了受力平衡状态。

[解析] (1)液面变化的原因是渗透作用。渗透作用发生的条件是有半透膜和浓度差。半透膜是一层选择透过性膜,水分子可以通过,蔗糖分子不能通过。水分子通过半透膜的渗透主要是扩散运动。当半透膜两侧存在浓度差时,水分子从浓度较低的溶液透过膜进入浓度较高的溶液的数量多,经过一段时间后,浓度高的一边液面升高。图中a侧为蒸馏水,b侧为15%的蔗糖溶液,b侧的溶液浓度高于a侧,两侧溶液之间为半透膜,所以单位时间内从a侧透过半透膜进入b侧的水分子数量多于从b侧入a侧的水分子数量,使得b侧液面上升,a侧液面下降。

(2)该同学在第Ⅱ题存在错误理解。错误理解一:液面平衡的条件并非半透膜两侧浓度相等,浓度差始终存在。错误理解二:液面稳定的原因是b侧高出a侧的液柱产生的静水压力与b侧的渗透压力相等而抵消,导致a、b两侧的吸水能力相等而达到平衡状态。

(3)教师可以通过问题串来引导学生思考:

①半透膜只允许水分子通过,不允许蔗糖分子通过,所以蔗糖分子只能存在于b侧,也就是说,水始终是水,蔗糖溶液中还是有蔗糖,b侧的蔗糖溶液的浓度始终高于a侧的蒸馏水,浓度差会消失吗?

学生可以得出浓度差始终存在。

②既然半透膜两侧溶液的浓度差始终存在,那么浓度差产生的力就会使水分子发生渗透作用使b侧液面上升,b侧液体受到的重力作用就会增强,重動作用会使b测液面下降,两种力的作用是相反的,那么什么时候液面才会稳定下来不再继续上升呢?

(4)学生可以根据已有的物理知识得出以下结论:当上述力平衡时,水分子运动达到动态平衡,液面会稳定下来不再继续上升,进而得出液面平衡不是浓度差的消失而是两侧达到了受勃平衡状态。

教学过程:

通过视频向学生展示米酒的制作过程:选米淘洗→上锅蒸熟→拌曲装坛→发酵(保持温度30℃左右,加盖,等待2~3d即可)

思考下列问题:

①酒曲的作用是什么?

②为什么要保持适宜的温度?

③为什么要加盖?

④揭开盖子后能闻到什么气味?

教师根据学生的回答情况进行评价,并进行恰当讲解。

那么,酒是如何产生的呢?下面我们就来学习酒精发酵的具体过程。

讲解过程(略)。

同学们想一想,我们在生活中还有哪些事例用到了无氧呼吸的原理?2. 分析该案例有助于达成教学目标的主要原因。

达成教学目标的途径有创设情境法、讲解法、问题引导法等。

在该案例中,教师首先采用播放视频的形式创设情境,将学生引入到本节课所学的知识中,既从学生的生活经验出发,拉近学生与本节课所学知识的距离,同时引起学生的兴趣,为后面的学习打下基础。然后,在播放视频的同时,提出一系列的问题,让学生不是为了看视频而看视频,而是带着问题去思考,职能调动学生的积极性,也能为后面讲解无氧呼吸原理做好铺垫。这种提问的方式还有利于激发学生思维,鼓励学生的探究性学习。在学生回答之后,教师及时地评价、讲解,这有助于学生形成正确的知识基础,纠正错误概念,使学生更加容易理解无氧呼吸的过程。最后在教学结束时通过问题引导学生思考生活中有哪些实例应用了无氧呼吸的原理,达到探讨无氧呼吸在生活生产中的应用的教学目标。

[解析] 达成教学目标的途径有创设情境法、讲解法、问题引导法等。

在该案例中,教师首先采用播放视频的形式创设情境,将学生引入到本节课所学的知识中,既从学生的生活经验出发,拉近学生与本节课所学知识的距离,同时引起学生的兴趣,为后面的学习打下基础。然后,在播放视频的同时,提出一系列的问题,让学生不是为了看视频而看

视频,而是带着问题去思考,既能调动学生的积极性,也能为后面讲解无氧呼吸原理做好铺垫。这种提问的方式还有利于激发学生思维,鼓励学生的探究性学习。在学生回答之后,教师及时地评价、讲解,这有助于学生形成正确的知识基础,纠正错误概念,使学生更加容易理解无氧呼吸的过程。最后,在教学结束时通过问题引导学生思考生活中有哪些实例应用了无氧呼吸的原理,达到探讨无氧呼吸在生活生产中的应用的教学目标。

3. 分析该案例中的问题体现了问题串设计的哪些要求。

问题串的设计要求包括问题要有目的性、情境性、价值性、层次性,同时符合学生的认知习惯。在该案例中,具体体现了以下五个要求:

①目的性。本案例的教学目标就是学生可以说明无氧呼吸的原理、发生条件、过程、结果和应用。案例中的问题串依次提出酒曲的作用、保持温度和加盖的作用,这些问题是围绕无氧呼吸的发生条件设计的;揭开盖子闻到什么味道,该问题是针对无氧呼吸的结果设计的。

②情境性。本案例中播放制酒的视频,贴近学生的生活,更容易激发学习兴趣。

③价值性。案例中的每一个问题都反映出无氧呼吸涉及的知识。学生通过思考与回答更能加深对知识的记忆和理解。

④层次性。教师在设置问题时,应当由识记层次到理解层次,再到综合评价层次,逐步上升,有步骤地加强学生的思维能力。案例中的问题串由进行无氧呼吸的菌种,到发生条件和结果,逐步提高层次。

⑤符合学生的认知习惯。学生的认知是有一定规律的,在教学中也要遵循这种规律,这样更有利于学生接受新知。案例中的问题串来源于学生实际的生活体验,不存在认知上的障碍,学生可以在轻松的环境中接受知识。

[解析] 问题串的设计要求包括问题要有目的性、情境性、价值性、层次性,同时符合学生的认知习惯。在该案例中,具体体现了以下五个要求:

①目的性。本案例的教学目标就是学生可以说明无氧呼吸的原理、发生条件、过程、结果和应用。案例中的问题串依次提出酒曲的作用、保持温度和加盖的作用,这些问题是围绕无氧呼吸的发生条件设计的;揭开盖子闻到什么味道,该问题是针对无氧呼吸的结果设计的。

②情境性。本案例中播放制酒的视频,贴近学生的生活,更容易激发学习兴趣。

③价值性。案例中的每一个问题都反映出无氧呼吸涉及的知识。学生通过思考与回答更能加深对知识的记忆和理解。

④层次性。教师在设置问题时,应当由识记层次到理解层次,再到综合评价层次,逐步上升,有步骤地加强学生的思维能力。案例中的问题串由进行无氧呼吸的菌种,到发生条件和结果,逐步提高层次。

⑤符合学生的认知习惯。学生的认知是有一定规律的,在教学中也要遵循这种规律,这样更有利于学生接受新知。案例中的问题串来源于学生实际的生活体验,不存在认知上的障碍,学生可以在轻松的环境中接受知识。