一、单项选择题1. 在一单道批处理系统中,一组作业的提交时间和运行时间如下表所示。请问3种作业调度算法的平均周转时间是______。

作业提交时间和运行时间表

|

| 作业 | 提交时间 | 运行时间 |

| 1 | 8.0 | 1.0 |

| 2 | 8.5 | 0.5 |

| 3 | 9.0 | 0.2 |

| 4 | 9.1 | 0.1 |

(1)先来先服务(2)短作业优先(3)响应比高者优先

- A.0.5、0.875、0.825

- B.0.85、0.875、0.625

- C.0.85、0.675、0.825

- D.0.5、0.675、0.625

A B C D

C

[解析] FCFS(先来先服务)和SJF(短作业优先)算法大家应该都很熟悉,这里不多解释。

高响应比优先算法的优先级=(等待时间+运行时间)/运行时间

周转时间=结束时间-提交时间=等待时间+运行时间=响应时间(仅在某些情况下成立,后面会讨论)

(1)FCFS(见下表)

作业执行顺序为1、2、3、4

|

| 作业 |

提交时间 |

运行时间 |

开始时间 |

完成时间 |

| 1 |

8.0 |

1.0 |

8.0 |

9.0 |

| 2 |

8.5 |

0.5 |

9.0 |

9.5 |

| 3 |

9.0 |

0.2 |

9.5 |

9.7 |

| 4 |

9.1 |

0.1 |

9.7 |

9.8 |

该算法最简单,根据FCFS原则,作业执行顺序为1、2、3、4。

T=(1.0+1.0+0.7+0.7)/4=0.85

(2)SJF(见下表)

作业执行顺序为1、3、4、2

|

| 作业 |

提交时间 |

运行时间 |

开始时间 |

完成时间 |

| 1 |

8.0 |

1.0 |

8.0 |

9.0 |

| 2 |

8.5 |

0.5 |

9.3 |

9.8 |

| 3 |

9.0 |

0.2 |

9.0 |

9.2 |

| 4 |

9.1 |

0.1 |

9.2 |

9.3 |

过程说明:作业1提交时,没有其他作业,故作业1马上开始运行,直到完成,此时有两个进程都在就绪队列,即作业2和作业3。根据SJF,选择作业3运行,直到完成,此时仍有两个进程在就绪队列,即作业2和作业4。根据SJF,选择作业4运行,直到完成,最后作业2运行,完成。

T=(1.0+1.3+0.2+0.2)/4=0.675

(3)高响应比(见下表)

作业执行顺序

|

| 作业 |

提交时间 |

运行时间 |

开始时间 |

完成时间 |

| 1 |

8.0 |

1.0 |

8.0 |

9.0 |

| 2 |

8.5 |

0.5 |

9.0 |

9.5 |

| 4 |

9.0 |

0.2 |

9.6 |

9.8 |

| 3 |

9.1 |

0.1 |

9.5 |

9.6 |

作业1提交时,没有其他作业,故作业1马上开始运行,直到完成,此时有两个进程都在就绪队列,即作业2和作业3。此时作业2响应比为(0.5+0.5)/0.5=2,作业3响应比为(0+0.2)/0.2=1,根据响应比高者优先,选择作业2执行,直到完成,此时仍有两个进程在就绪队列中,即作业3和作业4。作业3响应比为(0.5+0.2)/0.2=3.5,作业4响应比为(0.4+0.1)/0.1=5,根据响应比高者优先,选择作业4执行,直到完成,最后作业3运行,完成。

T=(1.0+1.0+0.8+0.5)/4=0.825

关于响应时间和周转时间的关系如下:

响应时间:从提交第一个请求到产生第一个响应所用时间。(这个定义不好理解)

周转时间:从作业提交到作业完成的时间间隔。

如果大家多做几道这样的题会发现,这两个时间经常是相等的,即等待时间+运行时间。但既然有两个定义,就肯定有区别之处。之所以相等的原因是,这些题目太老了,这些题目中大都有个前提,“批处理系统中”,当产生第一次响应时,就是作业完成了。但在分时系统中,时间片结束后,就认为产生了第一个响应。

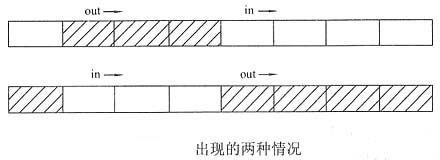

9. 生产者进程和消费者进程代码如下。生产者进程有一个局部变量nextProduced,以存储新产生的新项:

while(1){

/*produce an item in nextProduced*/

while((in+1) % BUFFER SIZE==out); /*do nothing*/

buffer[in]=nextProduced;

in=(in+1) % BUFFER SIZE;

}

消费者进程有一个局部变量nextConsumed,以存储所要使用的项:

while(1){

while(in==out); /*do nothing*/

nextConsumed=buffer[out];

out=(out+1) % BUFFER SIZE;

/*consume the item in nextConsumed*/

}

当in==out和(in+1)%BUFFER_SIZE==out条件成立的时候,缓冲区中item数目各是______。

- A.0,BUFFER_SIZE

- B.0,BUFFER_SIZE-1

- C.BUFFER_SIZE-1,0

- D.BUFFER_SIZE,0

A B C D

B

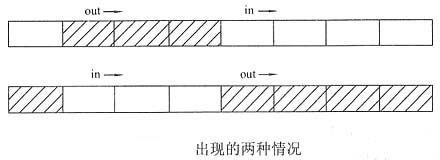

[解析] 通过阅读代码可知,变量in指向缓冲区中下一个空位,变量out指向缓冲区中的第一个非空位。BUFFER_SIZE是缓冲区最大能容纳的item数目。buffer中,非空的位置范围是[out,in-1]或者[out,BUFFER_SIZE-1]∪[0,in-1],即有如图所示的两种情况。

当in==out时,前一个操作肯定是运行了消费者进程(out追上了in),因为生产者进程中,当遇到(in+1)%BUFFER_SIZE==out时就忙等,即生产进程无法使in==out,所以此时缓冲区中item数目应该是0。

当(in+1)%BuFFER_SIZE==out时,即in差一个空位就追上out了,此时缓冲区中item数目应该是BUFFER_SIZE-1。

所以本题正确答案是B选项。

10. 下列关于DRAM和SRAM的说法中,错误的是______。

Ⅰ.SRAM不是易失性存储器,而DRAM是易失性存储器

Ⅱ.DRAM比SRAM集成度更高,因此读写速度也更快

Ⅲ.主存只能由DRAM构成,而高速缓存只能由SRAM构成

Ⅳ.与SRAM相比,DRAM由于需要刷新,所以功耗较高

- A.Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ

- B.Ⅰ、Ⅲ和Ⅳ

- C.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ

- D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ

A B C D

D

[解析] 本题考查SRAM和DRAM的区别。SRAM和DRAM的差别在于DRAM时常需要刷新,但是SRAM和DRAM都属于易失性存储器,掉电就会丢失,Ⅰ错误。SRAM的集成度虽然更低,但速度更快,因此通常用于高速缓存Cache,而DRAM则是读写速度偏慢,集成度更高,因此通常用于计算机内存,Ⅱ错误。主存可以用SRAM实现,只是成本高且容量相对小,Ⅲ错误。和SRAM相比,DRAM成本低、功耗低、但需要刷新,Ⅳ错误。

注意:SRAM和DRAM的特点见下表。

| SRAM |

非破坏性读出,不需要刷新。断电信息即丢失,属易失性存储器。存取速度快,但集成度低,功耗较

大,常用于Cache。 |

|

|

| DRAM |

破坏性读出,需要定期刷新。断电信息即丢失,属易失性存储器。集成性高、位价低、容量大和功耗

低。存取速度比SRAM慢,常用于大容量的主存系统。 |

|

|

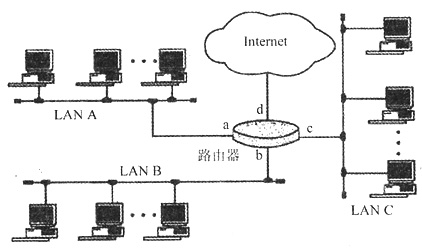

二、综合应用题1. 下图是3个计算机局域网A,B和C,分别包含10台,8台和5台计算机,通过路由器互联,并通过该路由器接口d联入因特网。路由器各端口名分别为a、b、c和d(假设端口d接入IP地址为61.60.21.80的互联网地址)。LAN A和LAN B共用一个C类IP地址(网络地址为202.38.60.0),并将此IP地址中主机地址的高两位作为子网编号。A网的子网编号为01,B网的子网编号为10。主机号的低6位作为子网中的主机编号。C网的IP网络号为202.36.61.0。请回答如下问题:

(1)为每个网络中的计算机和路由器的端口分配IP地址;

(2)写出三个网段的子网掩码;

(3)列出路由器的路由表;

(4)LAN B上的一台主机要向B网段广播一个分组,请填写此分组的目的地址;

(5)LAN B上的一台主机要向C网段广播一个分组,请填写此分组的目的地址。

本题主要考查网络设备路由器地址分配的一般原则、路由表的原理、子网划分和子网掩码。首先要根据题意给出LANA和LANB的子网,这里A网的子网编号为01,也就是202.38.60.01000000,即202.38.60.64,因此一般选择该网络最小的地址分配给路由器的a接口,也就是202.38.60.01000001,即202.38.60.65,子网掩码为255.255.255.192。

同理B网的子网编号为10,202.38.60.10000000,即202.38.60.128,b接口的地址为202.38.60.10000001,即202.38.60.129,子网掩码是255.255.255.192。对于C网,c接口的地址为202.38.61.1,掩码为255.255.255.0。前3个问题就可以求解了,针对问题4、5,也就是子网的广播地址,对于B网段,其广播地址为202.38.60.10111111,即202.38.60.191,对于C网段,就是标准的202.38.61.255。

(1)路由器端口的IP地址,如下表所示:

| 端口 |

IP地址 |

子网掩码 |

| a |

202.38.60.65 |

255.255.255.192 |

| b |

202.38.60.129 |

255.255.255.192 |

| c |

202.38.61.1 |

255.255.255.0 |

| d |

61.60.21.80 |

255.0.0.0 |

(2)各个网段的子网掩码,如下表所示:

| 网络名 |

网络地址 |

子网掩码 |

| A |

202.38.60.64 |

255.255.255.192 |

| B |

202.38.60.128 |

255.255.255.192 |

| C |

202.38.61.0 |

255.255.255.0 |

(3)路由器的路由表,如下表所示:

| 目的网络地址 |

子网掩码 |

下一条地址 |

接口 |

| 202.38.60.64 |

255.255.255.192 |

直连 |

a |

| 202.38.60.128 |

255,255。255.192 |

直连 |

b |

| 202.38.61.0 |

255.255.255.0 |

直连 |

c |

| 61.0.0.0 |

255.0.0.0 |

直连 |

d |

| 0.0.0.0 |

0.0.0.0 |

61.60.21.80 |

d |

(4)202.38.60.191。

(5)202.38.61.255。

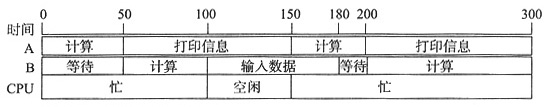

2. 开始运行后,CPU有无空闲等待?若有,在哪段时间内等待?计算CPU的利用率。

由甘特图可知,CPU存在空闲等待,等待现象发生在A运行100ms~150ms时间段。在此时间段内,进程A忙于打印信息,进程B忙于输入数据,两者都进入阻塞状态,从而CPU空闲。从图中可知,A,B进程总的运行时间为300ms。A使用CPU时间为50+50=100ms;B使用CPU为50+100=150ms。所以CPU利用率为(100+150)/300≈83.3%。

3. 进程A运行时有无等待现象?若有,在什么时候发生等待现象?

4. 进程B运行时有无等待现象?若有,在什么时候发生等待现象?

进程B存在等待现象,首次等待发生在A运行后0~50ms时间段内,第二次等待发生在A运行后180~200ms时间段内。

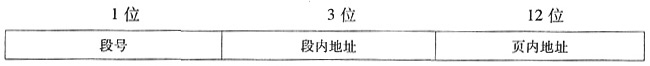

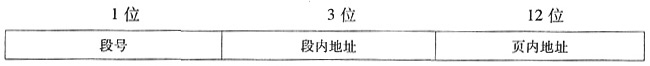

5. 写出主存与缓存的地址格式(标明各字段名称与位数)。

主存按字节编址,块大小为64B=2

6B,故字块内地址6位;缓冲共分8(=2

3)组,故组地址3位;Cache地址格式如下表所示:

主存容量为1MB,故主存地址为20位,主存地址格式中主存字块标记位数为20-3-6=11位,主存地址格式如下表所示:

| 主存字块标记(11位) |

组地址(3位) |

字块内地址(6位) |

6. 假定Cache的存取周期为20μs,命中率为0.95,希望采用Cache后的加速比大于10。那么主存储器的存取速度应大于多少?(访存时CPU同时访问Cache和主存,如Cache命中则中断主存访问)

设主存存取周期为T,则Cache主存系统的平均存取时间T1为:

T1=20μs×0.95+T×(1-0.95)

根据题意,希望Cache的加速比大于10,则应满足T>10T1,代入上式解得:

T>380μs,即要求主存储器的存取周期应大于380μs。

7. 一个系统采用段页式存储方式,有16位虚地址空间,每个进程包含两个段,并且一页大小为2

12字节。段表和页表如下表所示(所有的值为二进制,并且段长以页为单位)。下列哪些二进制虚地址会产生缺段中断或缺页中断?哪些二进制虚地址能转换为物理地址?如果可以转换,请写出物理地址。

(1)0001010001010111(提示:产生缺段中断,或缺页中断?)

(2)1110010011111111(提示:转换后的物理地址是什么?)

(3)1111010011000111(提示:产生缺段中断,或缺页中断?)

(4)0011001011000111(提示:转换后的物理地址是什么?)

(5)请问该系统最大物理内存是多少?

| 段表 |

| 段号 | 段长 | 页表地址 |

| 0 | 111 | 指向页表0的指针 |

| 1 | 110 | 指向页表1的指针 |

| 页表0 |

| 页号 | 存储块 | 状态 |

| 000 | 101011 | 1 |

| 001 | 001010 | 0 |

| 010 | 001011 | 1 |

| 011 | 100110 | 1 |

| 100 | 001100 | 0 |

| 101 | 110110 | 1 |

| 110 | 111010 | 0 |

| 111 | 011101 | 0 |

| 页表1 |

| 页号 | 存储块 | 状态 |

| 000 | 010100 | 0 |

| 001 | 110101 | 1 |

| 010 | 110100 | 0 |

| 011 | 011001 | 0 |

| 100 | 110011 | 1 |

| 101 | 001001 | 0 |

| 110 | 000101 | 1 |

| 111 | 100010 | 1 |

由题意可得逻辑地址各字段为:

(1)

段号为0,页号为001,查看页表0中的001号页的状态,其状态为0,说明此页尚未调入内存。故发生缺页中断。

(2)

段号为1,页号为110,段表长度为6,查看页表1中的110号页的状态,其状态为1,说明此页面已调入内存。则相应的物理地址为:000101010011111111

(3)

段号为1,页号为111,段表长度为6,发生越界。所以发生缺页中断。

(4)

段号为0,页号为111,查看页表0中的011号页的状态,其状态为1,说明此页面已调入内存。则相应的物理地址为:100110010011111111。

(5)由题可见,内存最多可以放8页,每页2

12字节,故系统最大物理内存是2

3×2

12=2

15=32K。

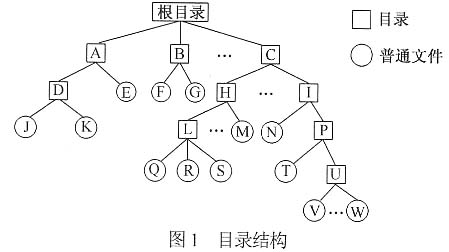

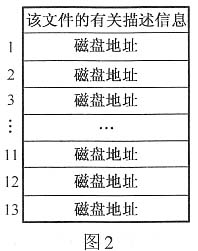

普通文件的文件控制块组织如图2所示,其中,每个磁盘地址占2个字节,前10个地址直接指示该文件前10页的地址。第11个地址指示一级索引表地址,一级索引表中每个磁盘地址指示一个文件页地址;第12个地址指示二级索引表地址,二级索引表中每个地址指示一个一级索引表地址;第13个地址指示三级索引表地址,三级索引表中每个地址指示一个二级索引表地址。请问:

8. 一个普通文件最多可有多少个文件页?

因为磁盘块大小为512B,所以索引块大小也为512B,每个磁盘地址大小为2B。因此,一个一级索引表可容纳256个磁盘地址。同样,一个二级索引表可容纳256个一级索引表地址,一个三级索引表可容纳256个二级索引表地址。这样,一个普通文件最多可有文件页数为10+256+256×256+256×256×256=16843018页。

9. 若要读文件J中的某一页,最多启动磁盘多少次?

由图可知,目录文件A和D中的目录项都只有两个,因此这两个目录文件都只占用一个物理块。要读文件J中的某一页,先从内存的根目录中找到目录文件A的磁盘地址,将其读入内存(已访盘1次)。然后从目录A中找出目录文件D的磁盘地址并将其读入内存(已访盘2次)。再从目录D中找出文件J的文件控制块地址并将其读入内存(已访盘3次)。在最坏情况下,该访问页存放在三级索引下,此时需要一级一级地读三级索引块才能得到文件J的地址(已访盘6次)。最后读入文件J中的相应页(共访盘7次)。所以,若要读文件J中的某一页,最多启动磁盘7次。

10. 若要读文件W中的某一页,最少启动磁盘多少次?

由图可知,目录文件C和U的目录项较多,可能存放在多个链接在一起的磁盘块中。在最好情况下,所需的目录项都在目录文件的第一个磁盘块中。先从内存的根目录中找到目录文件C的磁盘地址读入内存(已访盘1次)。在C中找出目录文件I的磁盘地址读入内存(已访盘2次)。在I中找出目录文件P的磁盘地址读入内存(已访盘3次)。从P中找到目录文件U的磁盘地址读入内存(已访盘4次)。从U的第一个磁盘块中找出文件W的文件控制块地址读入内存(已访盘5次)。在最好情况下,要访问的页在文件控制块的前10个直接块中,按照直接块指示的地址读文件W的相应页(已访盘6次)。所以,若要读文件W中的某一页,最少启动磁盘6次。

11. 就上一小题而言,为最大限度减少启动磁盘的次数,可采用什么方法?此时,磁盘最多启动多少次?

为了减少启动磁盘的次数,可以将需要访问的W文件挂在根目录最前面的目录项中。此时,只需读内存中的根目录就可以找到W的文件控制块,将文件控制块读入内存(已访盘1次),最差情况下,需要的W文件的那个页挂在文件控制块的三级索引下,那么读3个索引块需要访问磁盘3次(已访盘4次)得到该页的物理地址,再去读这个页即可(已访盘5次)。此时,磁盘最多启动5次。

[解析] 本题考查文件目录的结构。

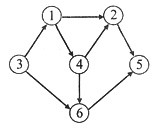

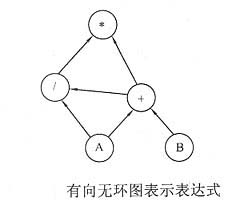

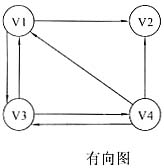

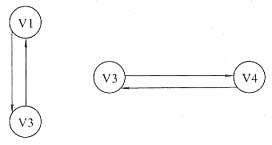

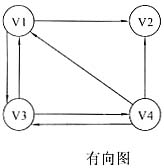

12. 判断此有向图是否有强连通分量?若有请画出。

此图的强连通分量有两个,分别是(v1,v3),(v3,v4)如图1所示:

图1 强连通分量

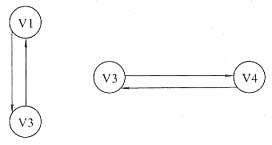

13. 画出此图的十字链表存储结构。

十字链表表示如图2所示:

图2 十字链表表示

14. 简述基于图的深度优先搜索策略,并判别一个以邻接表存储的有向图是否存在顶点v

i到顶点v

j的路径的基本步骤。

将起始结点入栈并标记,将与此结点相邻的结点依次入栈并标记,如果相邻结点有目标结点j则输出成功,否则出栈一个结点,将与此结点相邻的结点依次入栈并标记,直到栈空,返回失败。

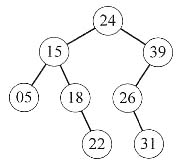

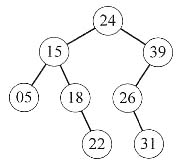

15. 设记录的关键字(key)集合:K={24,15,39,26,18,31,05,22},请回答:

依次取K中各值,构造一棵二叉排序树(不要求平衡),并写出该树的前序、中序和后序遍历序列。

设Hash表表长m=16,Hash函数H(key)=(key)%13,处理冲突方法为“二次探测法”,请依次取K中各值,构造出满足所给条件的Hash表;并求出等概率条件下查找成功时的平均查找长度。

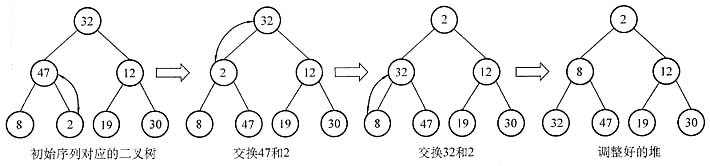

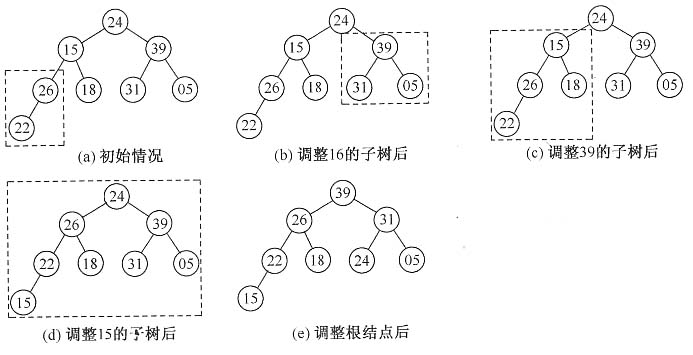

将给定的K调整成一个堆顶元素取最大值的堆(即大根堆)。

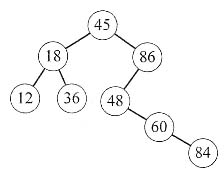

(1)将关键字{24,15,39,26,18,31,05,22}依次插入构成的二叉排序树如下:

先序遍历序列:24,15,05,18,22,39,26,31

中序遍历序列:05,15,18,22,24,26,31,39

后序遍历序列:05,22,18,15,31,26,39,24

(2)各关键字通过Hash函数得到的散列地址如下表。

| 关键字 |

24 |

15 |

39 |

26 |

18 |

31 |

05 |

22 |

| 散列地址 |

11 |

2 |

0 |

0 |

5 |

5 |

5 |

9 |

|

Key=24、15、39均没有冲突,H0(26)=0,冲突,H

1(26)=0+1=1,没有冲突;Key=18没有冲突,H0(31)=5,冲突,H1(31)=5+1=6,没有冲突;H0(05)=5,冲突,H1(05)=5+1=6,冲突,H2(05)=5-1=4,没有冲突,Key=22没有冲突故各个关键字的存储地址如下表所示。

| 地址 |

0 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

|

| 关键字 |

39 |

26 |

15 |

|

05 |

18 |

31 |

|

|

22 |

|

24 |

|

|

|

|

没有发生冲突的关键字,查找的比较次数为1,发生冲突的关键字,查找的比较次数为冲突次数+1,因此,等概率下的平均查找长度为:

ASL=(1+1+1+2+1+2十3+1)/2=1.5欠

(3)首先对以26为根的子树进行调整,调整后的结果如图b所示;对以39为根的子树进行调整,调整后的结果如图c所示;再对以15为根的子树进行调整,调整后的结果如图d所示;最后对根结点进行调整,调整后的结果如图e所示。