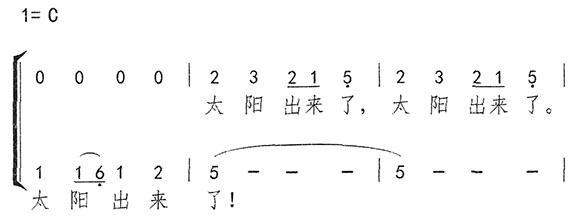

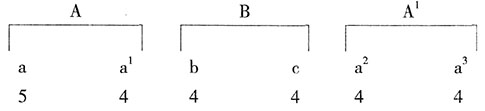

二、音乐编创题(本大题共10分)1. 将下面旋律片段改写成一首欢快的圆舞曲。

要求:

(1)符合圆舞曲体裁特征,可增减音符(包括休止符)、改变节奏。

(2)在改写后的乐谱上标注速度、力度标记。

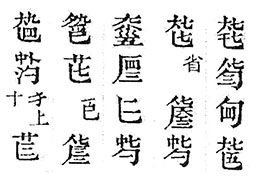

友谊地久天长

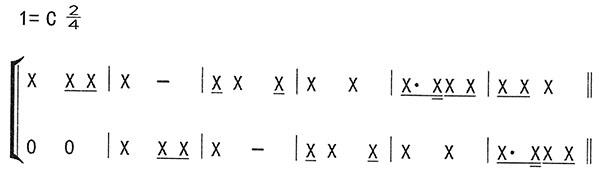

四、教学设计题(本大题共35分)1. 依据《义务教育音乐课程标准(2011年版)》的基本理念,按照下列要求进行教学设计。

教学对象:七年级学生

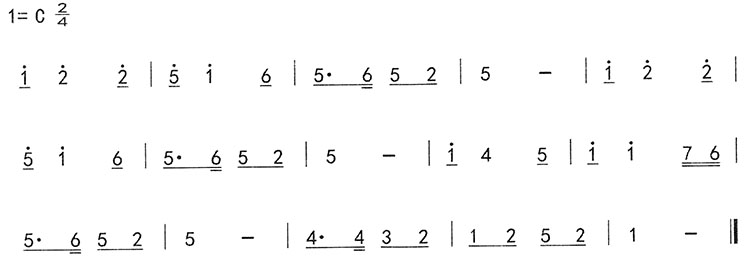

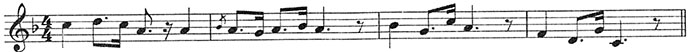

教学内容:《巡逻兵进行曲》(片段)伴奏编创

教学重点:依据进行曲的特点,运用打击乐器为乐曲编创伴奏。

要求:

(1)设定教学目标。

(2)针对教学重点,设计具体的教学策略与过程,其中至少包括2个课堂提问。

(3)针对第二小题中的主要环节,写出设计意图。

附谱例:

巡逻兵进行曲(片段)

[参考设计]

一、教学目标

【情感·态度·价值观】通过学唱歌曲,充分感受歌曲中蕴含的真挚情感,体会“人人有情,处处有爱”的美好情意。

【过程与方法】通过聆听、讨论、合作等方式,感受二声部合唱的和声效果,提高对音乐的听辨能力及声音的控制能力,培养团队的协作能力。

【知识与技能】掌握切分节奏的演唱方法及二声部合唱的音色和谐,并能完整地演唱歌曲。

二、教学重难点

【重点】能用自然、流畅的声音有感情地演唱歌曲《让世界充满爱》。

【难点】为歌曲《让世界充满爱》设计合适的演唱形式。

三、教学过程

(一)导入

教师播放5.12汶川地震的抢险视频,并设置问题:这个视频表现了什么样的情感主题?(学生自由发言)

教师总结:这个视频主要表现出关于爱的情感主题,一方有难八方支援。今天就让我们一起来学习一首关于爱的歌曲《让世界充满爱》。

(二)新课教授

1.初听歌曲

教师播放歌曲,提出问题:歌曲的速度是怎样的?情绪又是怎样的?(学生自由发言)

教师总结:歌曲的速度很慢,情绪非常地柔和、抒情。

2.复听歌曲

教师再次播放音乐,引导学生思考:歌曲可以分为几段?它们的演唱形式分别是什么?(学生自由发言)

教师总结:这首歌曲可以分两段,第一段是独唱,第二段是合唱。

3.学唱歌曲

①教师范唱第一乐段,学生对照乐谱找出四个乐句之间的关系。(同头换尾)

②教师引导学生发现切分节奏并讲解:切分节奏的作用主要是打破原来节奏的强弱规律。随后,教师带领学生分别演唱原曲谱和去掉切分后的曲谱,让学生体会切分节奏。

③教师弹琴范唱第二段高声部旋律,学生跟琴哼唱。教师弹琴范唱第二段低音声部旋律,学生跟琴哼唱。

④分小组合唱第二段曲谱后交换声部演唱。教师讲解合唱,并提醒学生注意合唱时单一声部音的高度要统一,声部之间的和谐,高声部旋律力度稍强,低声部做辅助配合,力度稍弱。

⑤小组讨论:音乐中的主要情感是怎样的?如何为歌曲设计不同的演唱形式?

⑥选出公认较好的方式进行演唱,如:

(女领)第1—4小节 (女领)第5—8小节

(合唱)第9—12小节 (合唱)第13—16小节

⑦教师弹钢琴伴奏,学生完整地演唱曲谱。(提醒学生注意演唱时的情感表达,声音要柔和,气息平稳,语言流畅)

(三)拓展延伸

欣赏《让世界充满爱》组歌中的第一、三首。

(四)小结

师生共同总结,引导学生课下欣赏优秀的流行歌曲。

【设计意图】

本课依据歌曲的演唱形式及旋律特征,将歌曲分为两部分进行教学,使学生在学唱时可以清晰准确地把握不同乐段的演唱方式与技巧。在歌曲学唱完毕后,让学生自由设计不同的演唱形式,充分发挥了学生的创造力和音乐分析能力。

五、案例分析题(本大题共15分)阅读案例,并回答问题1. 案例:

初三(1)班音乐课上,李老师在进行歌曲《丹顶鹤的故事》教学。

老师在给学生听了朱哲琴的演唱录音后,问:“歌曲蕴含着怎样的情感?”全班鸦雀无声,没有人回答。为了让学生更好地理解作品的内涵,他边范唱,边分析歌词,同时在黑板上依次板书关键词:小河、芦苇坡、白云落泪、风儿诉说。刚写到这里,突然有一个男生指着学习委员刘白云说:“这不是说你吗?干嘛哭啊?”全班哄堂大笑。

老师瞪着学生说:“该回答的不回答,不该回答乱回答!我希望同学们不要学习他的言行。”

问题:依据《义务教育音乐课程标准(2011年版)》的基本理念,分析李老师教学中存在的问题,并针对问题提出改进建议。

这是一个优秀的教学案例,符合《义务教育音乐课程标准(2011年版)》的基本理念,值得我们借鉴。

(1)李老师的教学体现了《义务教育音乐课程标准(2011年版)》中“以音乐审美为核心,以兴趣爱好为动力”的基本理念。李老师邀请学生来做“老师的老师”,通过这样的互换角色,极大地活跃了课堂的氛围,提高了学生的学习兴趣。

(2)李老师的教学体现了《义务教育音乐课程标准(2011年版)》中“弘扬民族音乐,理解音乐文化多样性”的基本理念。李老师在音乐课中介绍岭南民歌,运用粤语来完成岭南歌曲的教唱,使学生更加了解岭南地区的音乐特色和音乐魅力,并对民族音乐文化产生了浓厚的学习兴趣。

(3)李老师的教学体现了《义务教育音乐课程标准(2011年版)》中“面向全体学生,注重个性发展”的基本理念。李老师在教学过程中,采用了灵活有效的教学方式和方法,将学生对音乐的感受和音乐活动的参与放在重要的位置。不仅教授全体学生进行歌曲演唱,并能够关注其中个别学生,并以鼓励的方式,使学生融入其中。

六、课例点评题(本大题共15分)1. 依据《义务教育音乐课程标准(2011年版)》的基本理念。对教学设计的展开阶段进行评析,并说明理由。

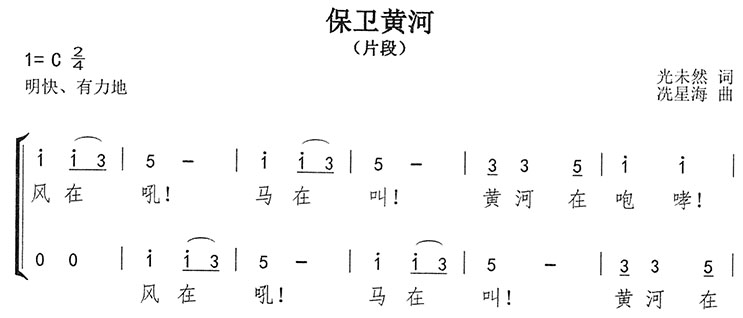

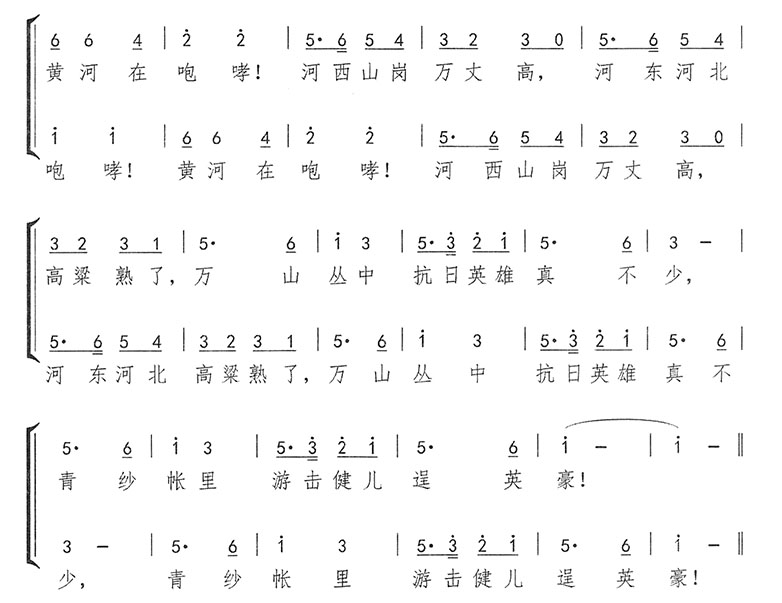

【课题名称】《保卫黄河》

【教学对象】九年级学生

【教学内容】演唱《保卫黄河》

【主要目标】

1.能够准确构唱六度音程,运用二部轮唱形式演唱歌曲。

(其他目标略)

【教学过程片段】

(前略)

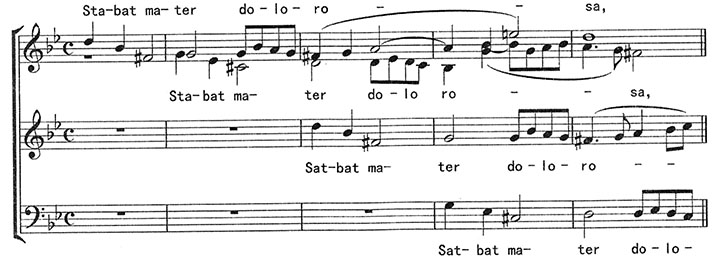

展开阶段:新课教学

1.学唱第一声部。

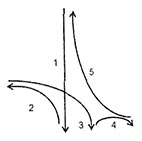

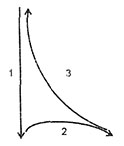

(1)完成六度音程的构唱,采用“搭桥”的方式构唱:

(2)识读乐谱:熟悉歌曲,进行旋律的音准训练。

2.分析作品(略)。

3.学唱二声部。

(1)聆听歌唱,分析轮唱的特点。

(2)找出歌曲结束音的时值与一声部的异同。

(3)集体视唱一次二声部旋律。

4.合唱训练。

(1)节奏卡农练习,为合唱做准备。

(2)两个声部演唱训练。

每个乐句起始拍的进入要准确,尤其是二声部的进入应更加明显。

(后略)

附谱例:

此教学设计中有值得学习的闪光点,但同时也有许多不足,需要予以改正。

闪光点:

(1)课例中的教学符合《义务教育音乐课程标准(2011年版)》中“强调音乐实践,鼓励音乐创造”的基本理念。课例中,教师让学生随音乐观看新疆人民丰收的场面,分组排练关于新疆的节目,让学生积极参与其中,通过音乐艺术实践,提高学生的音乐表现力,同时培养了学生良好的合作意识和团队精神。

(2)课例中的教学符合《义务教育音乐课程标准(2011年版)》中“关注学科综合”的基本理念。课例中,教师通过多媒体向学生展示新疆的地理位置、风土人情,引导学生观看新疆人民丰收的场面,表演维吾尔族的舞蹈动作,用手鼓为音乐即兴伴奏,将音乐与人文、舞蹈等相结合,深化了学生对音乐艺术的理解。

不足:

(1)教学过程未实现课程的第一个主要目标,本节课课型为欣赏课,课程目标已明确指出了解作品的音色、旋律、节奏等音乐特点,但教学过程并未涉及,只是聆听音乐、观赏画面,并没有让学生深入到音乐本身,脱离了教学目标要求。

(2)课例中的教学违背了《义务教育音乐课程标准(2011年版)》中“以音乐审美为核心”“突出音乐特点”的基本理念。音乐是听觉艺术,学生主要通过听觉活动感受与体验音乐。课例中,教师只让学生聆听了一遍音乐便开始进行节目排练,让学生聆听、欣赏的时间太少,没有深入挖掘音乐素材,也没能将自己的音乐审美体验融入到对教材的分析、处理之中,使学生没有得到更好的音乐体验。

改进建议:

(1)教师应引导学生聆听音乐后,可通过哼唱旋律让学生感受音乐的节奏、情绪等特点,围绕教学目标展开环节,让学生对音乐有更多的理解和认识。

(2)教师应让学生反复聆听,感受音乐带来的魅力,教师可在每一次聆听后设置问题,引导学生说出对音乐的感受和理解,让学生积极参与讨论,将自己的情感融入到音乐中,更好地体会歌曲的意境。