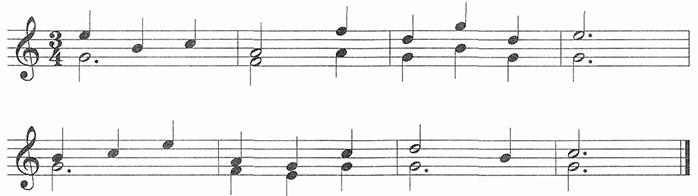

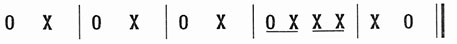

一、单项选择题22. 下列哪一个是

的模进?______

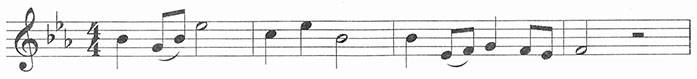

A.

B.

C.

D.

A B C D

B

[考点] 音乐基本理论

[解析] 模进指的是将旋律的某个片段作为原型,移到不同音高上进行重复。B项将原音调移高了三度,符合模进原则。

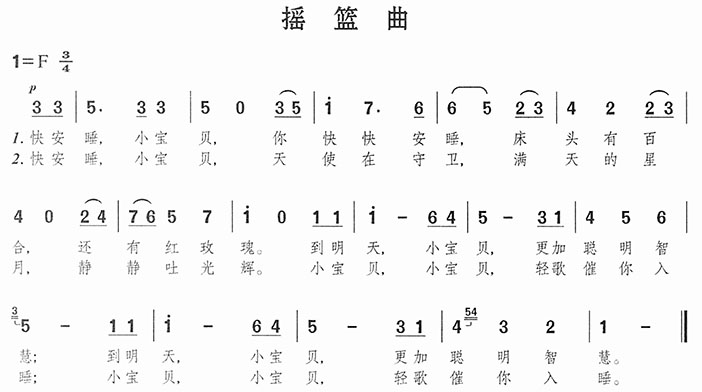

二、音乐编创题(本大题共10分)1. 根据下列旋律片段配写二声部。

要求:不改动原曲,用支声(每个声部脱胎于同一个主要曲调,大体相似,但时有变化,若即若离)的方式编配另一个声部。

四、教学设计题(本大题共35分)1. 依据《义务教育音乐课程标准(2011年版)》的基本理念,按照下列要求进行教学设计。

教学对象:九年级学生

教学内容:演唱教学《我的祖家是歌乡》

要求:

(1)设定教学目标与重难点。

(2)针对教学重点设计教学环节,其中至少包括2个课堂提问。

[参考设计]

一、教学目标

【情感·态度·价值观】感受高山族人民对歌舞的热爱,培养热爱祖国山河的爱国思想。

【过程与方法】通过感受、体验音乐,了解歌曲的情绪,用圆润的声音有感情地演唱歌曲。

【知识与技能】了解一字多音的演唱和起承转合的写作手法,会初步判断民族调式。

二、教学重难点

【重点】能够用圆润连贯的声音有感情地演唱歌曲。

【难点】注意演唱时节奏和旋律的配合。

三、教学环节

(一)新课导入

播放高山族歌舞《杵乐》视频。

教师设置问题:这是哪个民族的歌舞表演?

学生自由回答。

教师归纳总结:这是高山族的歌舞表演,高山族主要分布在我国宝岛台湾,高山族是土著居民的一个统称,其实还分有阿美、排湾泰、雅赛夏等十三个支系,它们每一个族系之间的生活习惯、语言都很不同,但是它们有一个共同的特点就是非常喜欢唱歌跳舞,唱歌和跳舞已经成为它们生活中重要的组成部分。那么今天我们就来学习一首来自宝岛音乐之乡的歌曲《我的祖家是歌乡》。

(二)新课教学

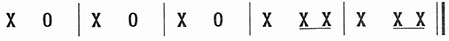

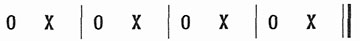

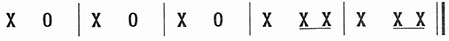

1.节奏练习

学生练习节奏,教师引导注意节奏要平稳。(教师引导学生用跺脚来表示休止符)

第一条节奏:

第二条节奏:

第三条节奏:

第四条节奏:

教师引导手和脚的配合,注意节奏要平稳。

2.初次欣赏歌曲,体会歌曲的思想情感

教师设置问题:歌曲的速度怎么样?音乐的情绪是什么样的?

学生自由回答。

教师归纳总结:这是一首高山族民歌,歌曲欢快热烈,轻快的速度具有舞曲的风格,表现了高山族人民憧憬美好生活的思想感情。

3.再次聆听音乐

教师设置问题:歌曲由多少个句子组成?

学生自由回答。

教师归纳总结:这首歌曲是一首单乐段结构,由四个乐句组成。

4.学唱歌曲

(1)教师范唱歌曲,学生拍击节奏。

(2)学唱歌谱。

教师逐句地教唱乐谱,学生跟唱。

①学生跟着钢琴学唱乐谱

教师设置问题:旋律中哪一句不太好唱?

学生自由回答。

教师归纳总结:第二句和第三句相对难一些,并且气息要连贯,长音时值要唱足,声音用气息支撑。

②学生再次跟琴唱乐谱

教师设置问题:在乐谱中第一、二、三、四句中有相似的地方吗?

学生自由回答。

教师归纳总结:这种乐句的结构叫作起承转合,是我国民族音乐中重要的写作方法,起句(第一句)是音乐的初步呈示,是全曲发展的基础;承句(第二句)是起句的重复或展开,加深、巩固呈示的乐思;转句(第三句)是全曲的发展,乐句中节奏变得宽松,把呈示和巩固的乐思加以发展,出现不稳定的因素;合句(第四句)是乐段的结尾,有时也和起句、承句有再现的因素,或者在转的基础上一气呵成,对整个乐段加以概括。

③学生演唱音阶和乐谱

教师设置问题:我们的五声民族调式中都有哪些音?乐谱最后一个音是什么?

学生自由回答。

教师归纳总结:我们的五声民族调式中有宫、商、角、徵、羽,而乐谱中最后一个音是羽音,所以这首歌是民族调式中五声羽调式。

(3)学唱歌词。

①欣赏歌曲,学生小声跟唱,感受歌词的意境。

教师设置问题:歌词内容表达了什么样的情感?

学生自由回答。

教师归纳总结:轻快的速度与欢快活泼的情绪,表现出祖辈们爱唱歌的风俗习惯,同时也表现了台湾高山族人民憧憬美好幸福生活的思想情感。

②学生跟钢琴学唱歌词。

老师做正确与错误的示范。

学生评价:歌曲中出现了一字多音的地方,演唱时注意气息要保持平衡,时值要唱足,声音保持竖立的状态圆润饱满地演唱;歌唱时声音稍微短促一点,用欢快的情绪演唱歌曲。

③学生再次有感情地完整演唱。

(三)巩固提高

1.为歌曲配伴奏

(1)学生练习乐谱中拍手的节奏。

(2)教师将学生分为演唱组与节奏组,学生表演。

教师评价:表演时大家要有表情地演奏,旋律不要越唱越快,拍手时注意休止符的转变和时值的变化。

(3)学生再次表演。

(4)学生交换角色表演。

2.为歌曲创编舞蹈

(1)教师示范高山族舞蹈的动作。

(2)学生在教师的引导下学跳舞蹈动作。

教师引导:同学们可以变换队形,舞蹈的情绪很热情,注意动作要保持一致,双脚有节奏地、缓慢地向一旁移动,双手垂放在身体前方有节奏地轻轻摆动。

(3)学生很热情地表演。

(4)学生分组进行歌伴舞表演。

(四)课堂小结

这节课同学们深深感受到高山族人民对歌舞的挚爱,台湾自古以来都是我国神圣不可侵犯的领土,高山族也是中华大家庭的一员,让我们在歌声中共同祝愿海峡两岸的同胞早日团聚。

五、案例分析题(本大题共15分)阅读案例,并回答问题1. 案例:

张老师是一名初中音乐老师,她常常倡导学科之间的综合学习,把学习变成一种乐趣,让学生去体会、参与到教学活动中。她经常开展活动课,邀请学生自己创编音乐小短剧,并举行文艺汇演进行展示,使学生和家长都能参与其中。除此之外,张老师在课堂上还经常带领学生创编舞蹈动作,或用绘画来表示音乐的旋律,大大提高了学生的学习积极性,深受学生和家长的喜爱。

问题:根据《义务教育音乐课程标准(2011年版)》的基本理念,对上面张老师的教学过程进行分析,并说明理由。

张老师的教学行为符合《义务教育音乐课程标准(2011年版)》中“突出音乐特点,关注学科综合”的基本理念。“学科综合”包括音乐课程不同学习领域间的综合,音乐与诗歌、舞蹈、戏剧、影视、美术等不同艺术门类之间的综合,也包括音乐与艺术之外其他学科间的综合。在教学中,教师应突出以音乐为主的综合,通过延伸知识与其他学科内容有机联系。张老师课堂中的创编舞蹈动作以及用绘画来展示都体现了音乐与不同艺术门类之间的有机结合。

除此之外,张老师开展课外活动课时,邀请学生自己创编音乐小短剧,并举行文艺汇演等行为体现出“强调音乐实践,鼓励音乐创造”的基本理念。

六、课例点评题(本大题共15分)1. 依据《义务教育音乐课程标准(2011年版)》的基本理念,对下面教学设计中的教学阶段进行评析。

【课题名称】《牧歌》

【教学对象】七年级学生

【教学目标】

1.学会唱《牧歌》。

2.通过欣赏,了解蒙古族民歌的基本常识,能听辨马头琴音色。

3.学会用竖笛吹奏《蒙古小夜曲》。

4.对音乐与地理环境之间的关系有初步体验。

【教学过程】

(一)唱歌

1.请学生从课本的谱例上找出描绘颜色的字词,提示学生讨论这些美好的视觉形象是如何通过音乐来展现的。

2.请学生从谱例上找出相近的旋律片段。(比如:第1—2小节与5—6小节、9—10小节在节奏上相同;最后4小节基本上是5—8小节的低五度变化形式)

3.采用跟随录音哼唱、教师范唱、随琴教唱等多种形式帮助学生学唱《牧歌》。

4.组织学生演唱,可以采用全班齐唱、小组唱、上下句接唱等方式进行。

5.跟随录音或钢琴伴奏放声高歌。

(二)欣赏

1.《牧歌》

(1)向学生介绍:《牧歌》已经被改编为多种舞台表演形式,如大提琴独奏、小提琴独奏、无伴奏合唱等。下面我们听听由作曲家瞿希贤改编的无伴奏合唱《牧歌》。

(2)播放录音。

(3)提出问题:无伴奏合唱《牧歌》与原民歌在表演方式上有什么不同?

(4)根据学生回答,介绍无伴奏合唱的有关常识:无伴奏合唱曾经被认为是合唱的最高艺术形式之一。顾名思义,它没有伴奏乐器,但不同人有不同音色,通过不同的方式进行组合,同样具有很强的音乐表现力。比如我们所听到的这首无伴奏合唱《牧歌》,在艺术价值、表现意境上与原民歌基本相同,但在表现的力度和表现幅度上较原民歌的单一声部丰富。

(5)请学生结合教科书中的画面和对蒙古族民歌的介绍文字,谈谈欣赏这首作品时的感受。

2.《万马奔腾》

(1)向学生介绍:马头琴是蒙古族最具代表性的乐器,因为琴头上雕有马头装饰,故称之为马头琴。马头琴的音色比较独特,演奏也比较有特点,虽然它与二胡一样是两根弦,但演奏时琴弓像大提琴。

(2)播放录音。

(3)参考教科书上的两幅图,用语言描述你听这首乐曲的感受。

(三)音乐表现——吹竖笛

1.画出这首乐曲的拱形旋律线。

2.了解这首小曲的节奏特点。

3.自己练习5分钟,看谁先学会,看谁吹得好。

4.以不同的方式抽查。

5.鼓励学生创作一条相关旋律或长音,与之形成对比。

6.尝试练习两声部的重奏。

本课例是一个问题课例。

教学目标、教学过程不明确,缺少教学重难点与小结作业环节。教学目标应按照情感·态度·价值观、过程与方法、知识与技能三个维度来进行展开,并且教学内容是按照教学目标来进行设计的,由于教学目标不明确,导致教学过程比较混乱,教学内容不突出,可做以下更改。

(1)教学目标

【情感·态度·价值观】初步了解蒙古族的地域及民族风俗特点,通过动听的旋律表达对蒙古族生活的向往与热爱之情。

【过程与方法】在参与学唱歌曲的过程中,体验歌曲辽阔的情绪和动感的旋律。

【知识与技能】能用和谐统一的声音学会演唱歌曲《牧歌》并初步了解无伴奏等知识。

(2)教学重难点

【教学重点】体验蒙古族民歌的风格,把握《牧歌》歌曲的特点。

【教学难点】了解无伴奏合唱及其演唱声部。

(3)因为该教学课例是唱歌课,所以第一步应该先欣赏,然后再学唱,顺序应该进行调整,并且可以把《万马奔腾》作为本课例的导入,这样会更加适合。吹竖笛可以作为巩固与提高的环节。

(4)小结与作业环节可以设计为:今天,老师和大家去欣赏、感受了很多形式的《牧歌》,大家也发挥了自己的想象,丰富了《牧歌》的表现力。同时,我们也进一步了解了内蒙古这个热情、幸福、自由的民族。课后,请同学们去收集更多蒙古族的歌曲进行欣赏。

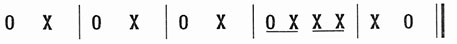

至小字一组b之间共包含几个半音?______

至小字一组b之间共包含几个半音?______ 到小字一组的b为减八度,即纯八度减少一个半音,共11个半音。

到小字一组的b为减八度,即纯八度减少一个半音,共11个半音。

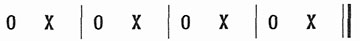

的模进?______

的模进?______