一、单项选择题 下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的。 17. 如果测验的真分数变异增加,误差变异保持不变,那么可能发生的情况是______

A.信度提高 B.观察分数变异不变 C.信度降低 D.观察分数变异变小

A

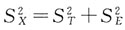

[解析] 在经典测量理论中,

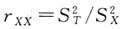

(实得分数X,真分数T,测量误差E),测量的信度

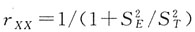

,可推导出

。可以看出,如果

增大,同时

不变,可得出r

XX 增大。故正确选项为A。

二、多项选择题 下列每题给出的四个选项中,至少有两个选项是符合题目要求的。 三、简答题 1. 在一项关于学习的实验中,实验者假设:集中学习的效果不如分散学习。实验者将被试随机分成三组,给予所有被试相同的学习材料。第一组被试在周一用3个小时学习,第二组在周一和周二各用3个小时,第三组在周一、周二、周三各用3小时。最后所有被试在周五接受测验。结果,第三组成绩最好,第二组次之,第三组最差。实验者因此得出结论:分散学习比集中学习好。根据此研究,请问该研究中存在什么问题?为什么?

(1)该研究中存在变量混淆的问题,具体为学习方式的效应受到了学习总时间和学习与测验间隔时间的混淆。

2. 视觉实验的额外变量有哪些?如何有效的控制这些变量?

(1)视觉实验的额外变量有:

3. 智力测验的功能是什么?

传统智力测验的功能主要有:

4. 简述假设检验中的两类错误的含义及其关系。

假设检验中主要有两类错误,Ⅰ型错误和Ⅱ型错误。当虚无假设H0 本来是正确的,但拒绝了H0 ,这类错误称为弃真错误,即Ⅰ型错误,由于这种错误的概率用α表示,所以又称为α型错误;当虚无假设H0 本来不正确但却又接受了H0 ,这类错误称为取伪错误,即Ⅱ型错误,这类错误的概率以β表示,因而又叫做β错误。两类错误的关系:α+β不一定等于1。因为α和β是在两个两个前提下的概率,不能在同一概率分布下进行计算;在其它条件不变的情况下,α和β不可能同时减小或增大;1-β反映着正确辨认真实差异的能力。统计学中称1-β为统计检验力。

5. 简述维果斯基的最近发展区的概念。

维果斯基认为“最近发展区”是指儿童有两种水平,第一种水平是现有发展水平,第二种是在有指导的情况下借别人的帮助所达到一的解决问题的水平,即通过教学所获得的潜力,通过教学消除这两个水平之间的差异就是最近发展区。根据这个思想他认为,教学应当走在发展的前面,这样儿童才能得到发展,获得知识。

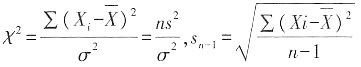

四、综合题 1. 已知从正态总体σ

2 =10,抽取样本n=15计算的样本方差

,问其具体χ

2 是多少?并求小于该χ

2 值以下概率是多少?

根据公式

得χ

2 =16.8,df=n-1=14

查χ

2 表可知df=14时,χ

2 =17.1,p=0.25,χ

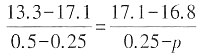

2 =13.3,p=0.5,用直线内插法求χ

2 =16.8时的p值

解得p=0.27,则小于该χ

2 值的概率为1-0.27=0.73

χ

2 等于16.8,小于该χ

2 值的概率为0.73。

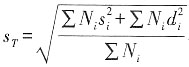

2. 求下表所列各班成绩的总标准差。

班级 平均数 标准差 人数 1 90.5 6.2 40

根据公式

得出各班成绩的总标准差是6.03。

3. 阅读下列材料,试回答:小明、小刚和小张分别使用了心理学中常用的哪些方法?这些方法具有哪些优缺点?

小明为了研究加工深度对记忆成绩的影响,安排被试进行了不同的任务。第一种任务是分析词形;第二种任务要求被试记住材料的形状和读音;第三种任务要求被试理解材料的意义。结果发现,被试对第三种材料的记忆成绩明显好于前两种。据此,小明认为,被试对材料的加工深度能改善记忆成绩。

小刚在临床研究中,发现某些失语症病人,只丧失了词的命名能力,而其他语音能力正常;有的儿童智力发展基本正常,而语言能力有明显的缺陷;或者语言发展正常,而智力明显低下;或者智力正常,交往能力低下,而词汇阅读能力超常等。据此,小刚认为,这些现象可以为揭示人们的心理活动提供必要证据。

小张想要了解儿童的游戏活动。他在校园中记录了孩子们在各个游戏中的情况,如最热闹的游戏、最冷清的游戏;最喜欢玩什么,不喜欢玩什么。据此,小张发现儿童的游戏有很多种,且不同性别的孩子喜欢的种类不一样。

(1)小明使用的实验法,小刚使用的是个案法,小张使用的是观察法。

式中SD为______。

式中SD为______。 ,即P=3/5=0.6=60%。

,即P=3/5=0.6=60%。 (实得分数X,真分数T,测量误差E),测量的信度

(实得分数X,真分数T,测量误差E),测量的信度 ,可推导出

,可推导出 。可以看出,如果

。可以看出,如果 增大,同时

增大,同时 不变,可得出rXX增大。故正确选项为A。

不变,可得出rXX增大。故正确选项为A。 ,问其具体χ2是多少?并求小于该χ2值以下概率是多少?

,问其具体χ2是多少?并求小于该χ2值以下概率是多少?

得出各班成绩的总标准差是6.03。

得出各班成绩的总标准差是6.03。