简答题1. 心理与教育测量在心理咨询中有哪些主要的应用领域?有哪些测验可资利用?

心理测量在心理咨询中的作用主要是诊断与效果评估,尤其以诊断用得最多。

(1)在自我认识、人生规划咨询中的应用

从评价自己的心理特性方面讲,人们比较感兴趣的主要是性格和智力以及价值观、气质类型等。一个人能较好地认识自己,比较客观地对待自己的短长,扬长避短,对自己有好处,对社会也有价值。

①《卡特尔16种人格因素测验》结果比较丰富,不仅能够评定单维因素,并且能够评定二元个性因素,是咨询中广泛使用的人格测验。

②《YG性格测验》的使用也很多,它的特点是解释接近生活,容易理解。

③《艾森克人格问卷》则适用面窄一些,主要用于临床,其测量结果主要有三个方面:内向还是外向,情绪稳定不稳定以及精神病症状。

(2)在神经症、人格障碍等咨询中的应用

①比较常见的心理障碍可分成三大类:

a.神经症,包括恐怖症、强迫症、神经衰弱、焦虑和抑郁等;

b.人格障碍,包括癔病、躁郁症、精神分裂症等;

c.性心理障碍,包括恋物癖、窥淫癖、裸露癖等。

对于这类前来咨询者,如有中度症状可通过心理咨询治疗,可以通过咨询而解除症状;如经过诊断超出了咨询的范围,可以推荐其到精神病医院接受治疗。

②在这类咨询中,常用的诊断和评估工具有《明尼苏达多项人格问卷》(MMPI)、《艾森克人格问卷》《症状量表(SCL-90)》以及部分焦虑测验量表。

a.MMPI是在临床诊断中比较权威的自陈测验,由于它是按照经验法编制,故在对咨询对象的症状与严重程度方面的评估比较准确。

b.《艾森克人格问卷》由P、E、N和L共四个量表组成,主要测量内外向(E)、情绪稳定性(N)、精神质(P)。L量表是效度量表,主要测验受测者的不真实回答。在这个测验中,P值在心理咨询中的作用比较大。

c.症状量表(SCL-90)是由德瑞格提斯编制,它包括90个项目,采取五级计分制方式,主要测量9个方面,在咨询诊断与效果评估中有广泛的使用价值。

2. 投射测验的理论假设是什么?

投射测验是通过被试对模糊不清、结构不明确的刺激的反应来分析和推断其人格特点的测验。投射测验的设计者常用心理分析观点作为指导来选择刺激和解释测验的结果。其理论假设是:

(1)人们对外部事物的解释性反应都是有其心理原因的,同时也是可以给予说明和预测的。

(2)一个人对外部刺激的反应虽然受所呈现的刺激的特征的影响,但他的人格特征、当时的心理状态以及他对未来的期望等心理因素,也会在不知不觉中渗透在对刺激的反应过程及其结果之中。

(3)因为个人的人格会无意识地渗透在他对刺激情境的解释性反应之中,所以,通过向被试提供一些意义模糊的刺激情境,让被试对这种情境做出自己的解释,然后通过分析他解释的内容,就可能获得对被试自身的人格特征的认识。

3. 甲乙两位老师对100名学生的口头表达能力作出优、良、中、差、及格与不及格五个等级的评定。如果学生A被甲老师评定为“优”,被乙老师评定为“良”,而学生B被甲老师评定为“良”,被乙老师评定为“优”。请问,学生A与学生B哪个成绩更好些?(两位老师对学生的评定结果如下表所示)

两位老师对100名学生的评定结果表(实际人数) | | | 中 | 及格 | 不及格 | | 甲老师 | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | | 乙老师 | 10 | 20 | 40 | 20 | 10 | |

两位老师的评级标准不同,因此,对于同一位学生可能被划分为不同的等级,为了比较两位两名学生的成绩差异,可以用在不同参照系统中所在等级的z分数之和表示(学生的能力满足正态分布),具体过程如下:

(1)确定甲老师的“优”所代表的Z分数。在甲老师的评定中,获得“优”的学生占全部人数的30/100=30%,用所有获得“优”等级的中数之前的累积次数百分比所对应的Z分,作为“优”的代表值,即30%/2=15%所对应的Z分数,即Z=1。

(2)确定甲老师的“良”所代表的Z分数。在甲老师的评定中,获得“良”的学生占全部人数的40/100=40%,用所有获得“良”等级的中数之前的累积次数百分比所对应的Z分,作为“良”的代表值,即40%/2+30%=50%,即Z=0。

(3)同理求得乙老师的“优”对应的Z分数为1.64,“良”对应的Z分数为1。

(4)学生A的总成绩为:1+1=2。

学生B的总成绩为:0+1.64=1.64。

因此,学生A的成绩比学生B的成绩好些。

4. 简述三种古典心理物理学方法。

(1)极限法:也叫最小变化法、序列探索法。将刺激按递增或递减系列的方式,以间隔相等的小步变化,寻求阈限的位置(瞬时转换点)。

(2)平均差误法:又叫调整法。在测定差别阈限的实验中,标准刺激由主试呈现,随后被试开始调整比较刺激。在测定绝对阈限时,此时的标准刺激为零。

(3)恒定刺激法:主试选取5~7个刺激,在实验中保持恒定不变。每种刺激随机呈现50~200次,测量绝对阈限不需要标准值,测量差别阈限需要一个标准值。最后求出各个刺激变量引起某种刺激反应的次数。最大刺激被感受出来的可能性不低于95%,最小刺激被感受出来的可能性不高于5%,在范围内取距离相等的刺激。

(4)三种方法的比较

三者的共同点:①都要选择好刺激序列和反应序列;②都要尽量简化对刺激所作的反应;③都需要较多的测量次数。

三者的不同点:①符合阈限操作定义的程度不同:恒定刺激法最符合阈限“50%觉察概率”的操作定义,其次是最小变化法,最不符合的是平均差误法。②实验误差和控制方面不同:极限法容易受到练习、疲劳、习惯因素的影响,采取ABBA或者AB法平衡;平均差误法容易因为主观原因造成动作误差、空间误差和时间误差等,可以采用多层次的ABBA或者AB法平衡;恒定刺激法刺激随机呈现,可以克服期望误差和习惯误差,但是猜测的可能性较多,需要做好实验设计。③实验效率不同:最小变化法的效率不及平均差误法和恒定刺激法;此外,平均差误法可以调动被试积极性,在这方面,平均差误法优于其它两种。

5. 测验为什么要标准化?怎样保证测验的标准化?

测验标准化是指测验编制和施测所遵循的一套标准程序,包括确定目的、科学命题、选取代表性样本、做题目分析、确定统一的指导语和施测条件、规定评分与解释、分析测验的信度、效度等。其目的在于使编制或修订的心理测验符合标准测验条件的程序。如果测验结构好,样本大且有足够代表性,对所测查的心理变量是在符合常模要求的标准情况下取样的,其测验才是标准化的、有成效的。

(1)测验标准化的理由

①可以用等距量表来表示测验分数,使进一步统计成为可能。

②常态化标准分数可参照常态曲线面积表直接转换成百分等级,因而容易解释。

③允许将几个测验或量表上的分数做直接的比较。

(2)测验的标准化包括测验编制的标准化和测验使用的标准化。

①测验编制的标准化主要是指编制测验的一般程序

a.确定测验的目的与对象。测验的目的是指测验做什么用。测验有许多不同的功用,测验的编制程序由于其目的不同而有许多变化。比如,常模参照性测验与标准参照性测验在测验编制过程中就有许多不同的侧重点。在编制测验时,还应该考虑受测团体的组成和特点。例如被试的年龄、智力水平、受教育程度、社会经济和文化背景以及阅读水平等。不同的变因,对测验的难度、取样范围、形式等要求也不同。

b.确定并分析测量的目标。测量目标是指所编测验用来测量什么心理变量。在实际工作中,测验的编制者必须把测试目标转换成可操作的术语。这种过程一般可分三种情况:一是编制带有预测功能的心理测验;二是编制针对某种心理特质的测验,首先要给所测量的心理特质下一操作定义,然后计划通过哪些方面加以测量,三是编制标准参照测验,首先要确定测验的内容以及每项内容应掌握的程度(行为目标),然后设计一个双向细目表,作为编制测验的蓝图。

c.测验题目的搜集与编写。测验编制过程中最重要的步骤是测验题目的编写和搜集。一般认为,为了有所筛选,编写出多于所需题目一倍到几倍的题目也不为过。

d.测验的编排。在测验题目编写完成之后,需请有关专家进行检查,并根据测验目的、性质与功能来选择和编排测题。具体编排形式可以采用并列直进式,也可以采用混合螺旋式。

e.测验的预试和题目分析。为了获得被试对题目反应的材料,进一步筛选题目和为编排测验提供客观依据,必须将预备测验对一组被试施测。预试的目的一方面是了解受测者对测验的适应情况,借以发现测验编制本身的缺陷;另一方面则主要是对测验及题目进行统计分析,取得必要的数量指标,以便筛选题目、组成正式测验。预试完成后,可以根据预试结果进行题目分析。题目分析主要是确定题目的难度、区分度、备选答案的合适度等数量指标。根据分析结果,再行筛选题目,编制出符合要求的正式测验。

f.编制测验复本。在实际工作中经常遇到要多次使用某个测验的情况,必须有等值的测验可以替换,这就需要编制测验复本。

②为了使测量结果准确可靠,必须将测验的使用标准化,为此要注意以下几点:

a.确保测验实施过程的规范性与统一性,包括测验指导语、测验时间、测验情境等。

b.制定客观的评分标准与解释分数的常模。

c.务必使测验的效度与信度达到一定的要求。

d.编写测验指导手册。

6. 编制心理测量量表时选定常模的步骤。

常模是根据标准化样本的测验分数经过统计处理而建立起来的具有参照点和单位的测量量表。在这个量表上,被试可根据自己的测验分数找到自己在团体中的所处的地位。

制定常模需要三步:

(1)确定有关的比较团体,也就是确定测验将用于哪一个群体。根据测验群体,选定最基本的统计量,决定抽样误差的允许界限,在此基础上设计具体的抽样方法,并对该群体进行抽样,得到常模团体。

(2)对常模团体进行施测,并获得该团体成员的测验分数及分数分布;

(3)确定常模分数类型,把原始分数转化为量表分数,制作常模量表,即常模量表,同时给出抽取常模团体的书面说明、指南等。

7. 样本统计量与总体参数有什么区别?

样本统计量是一个变量,是对样本的描述:

总体参数是一个常量,是对总体的描述;

样本统计量可以估计总体参数。

8. 简述韦克斯勒儿童智力量表的构成及特点。

韦氏智力测验根据被试年龄的不同,分为韦氏幼儿智力测验、韦氏儿童智力测验和韦氏成人智力测验。韦氏儿童智力量表(WISC)于1949年编成,用于6~16岁的青少年。

(1)韦氏儿童智力量表的构成

该量表包括2个分量表,共12个分测验。

①言语分量表

a.常识测验,测查一般知识、兴趣及长时记忆等能力;

b.领悟测验,测查判断和社会适应能力;

c.算术测验,测查心算、注意力和短时记忆能力;

d.相似性测验,测查抽象概括能力;

e.数字广度测验,测查注意力和短时记忆能力;

f.词汇测验,测查词汇、言语表达和长时记忆等能力。

②操作分量表

a.数字符号测验,测查注意力、短时记忆力、眼手协调运动和思维灵活性等能力;

b.图画填充测验,测查知觉和视觉空间组织能力;

c.木块图测验,测查空间关系、空间结构和眼手运动协调能力;

d.图片排列测验,测查部分与整体和逻辑联想能力;

e.物体聚合测验,测查想象力、利用线索和眼手协调能力;

f.迷津测验,测查空间知觉、计划和眼手协调能力。

言语分量表中的数字广度测验和操作分量表中的迷津测验是备用测验。

(2)韦氏儿童智力量表的特点

①测量具有复杂的结构,测验题目按难易程度排列。不仅包含言语量表,还包含操作量表。言语分测验与操作分测验交替进行。

②采用分量表的形式,将测验同一种智力的项目集中起来汇成分测验,各种年龄的受试者接受同样的分测验,这样可以对各种智力进行比较,且节省指导测验的时间。

③用离差智商来表示智力,其平均分为100,标准差为15。

9. 简述创造性思维及其特征。

创造性思维是重新组织已有的知识经验,提出新的方案或程序,并创造出新的思维成果的思维活动。例如,新的大型工具软件的开发,新的科学理论的提出都需要创造性的思维。

创造性思维是人类思维的高级形式。许多心理学家都认为,创造性思维是多种思维的综合表现。它既是发散思维与辐合思维的结合,也是直觉思维与分析思维的结合,它包括理论思维,又离不开创造想象思维等。

创造性思维的特征主要有以下几个方面:

(1)创造性思维具有新颖性和独特性。这种思维不仅能揭示客观事物的本质及内在联系,而且能反映事物之间的联系。

(2)创造性思维是不依常规,寻求变异,想出新方法、建立新理论j从多方面寻求答案的开放式思维方式。

(3)创造性思维是可以培养训练的思维方式,是问题解决中灵活运用策略的思维方式。

10. 离差智商与比率智商的本质差异是什么?

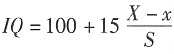

(1)离差智商

离差智商,是指一个人的智力偏离本年龄组平均水平的方向和程度。测验规定,100为平均水平,如果一个人智商分数高于100,则表示高于平均水平;若小于100,则表示低于平均水平。离差智商反映的是一个人与其同年龄组人的智力分布相比较下,所处的水平位置。

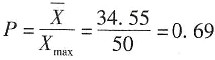

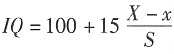

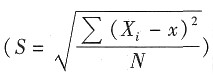

离差智商的公式是:

,其中

反映了所有人的分数相对于平均数偏离的程度,说明了整体中各个分数的分布状况,离差智商也就因此而得名。100分为定义的平均智商;15是为了取消除法中的小数,并使所得的商与100有可比性而人为规定的。

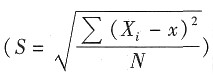

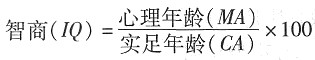

(2)比率智商

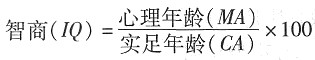

比率智商:1916年美国斯坦福大学推孟修订的比纳—西蒙量表使用智商(IQ)这个概念来作为智力的测量指标,更加有利于不同年龄儿童智力的比较。

斯坦福—比纳智力测验中的智商是智力年龄与实际年龄之比,也称比率智商,计算公式为:

。其中,智力年龄是受测者通过测验项目所属的年龄。IQ作为智力年龄与实足年龄的比值,当其值为100的时候,就表示一个人的智力处于中等水平。在一般人口中,智商呈正态分布,即中等水平的居多数,两极端的为少数。

(3)两者的本质差异

两者的本质差异在于,通过比率智商,只能够了解到个体自己的智力发展情况,了解其心理年龄与实足年龄的关系,并且比率智商存在一个很明显的问题即是随着个体实足年龄的增长,心理年龄的变化越来越慢,会出现智商倒退的现象,并且不同个体之间不能够相互比较。而离差智商就解决了这个问题,采用Z分数,来衡量所有人的分数相对于平均数的偏离程度,提供了不同个体间相互比较的可能。

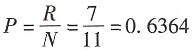

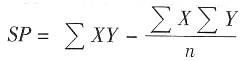

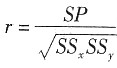

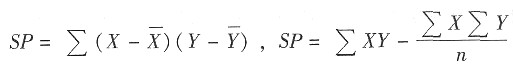

11. 某测验对11名被试施测,结果数据如下表,试计算各题的难度、区分度。

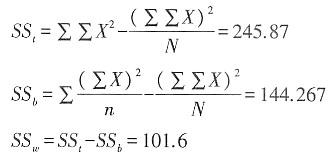

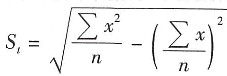

从题目中可以看出题目1、2是选择题,得分只有两种情况;3、4、5、6题为非选择题,得分较为分散,这就决定了要采用不同的公式来计算题目的难度和区分度。

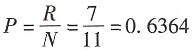

(1)题目1:

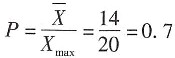

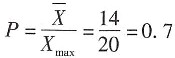

难度:

;

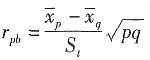

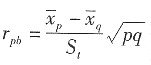

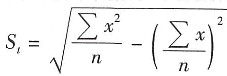

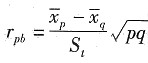

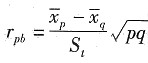

区分度:因为是0、1记分形式,所以采用公式

,代入数值得,S

t=16.89。

代入公式

,可得,r=0.01。

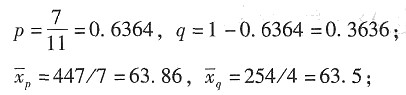

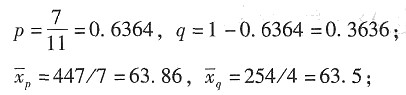

(2)题目2:

难度:

;

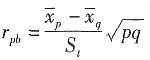

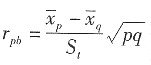

区分度:因为是0、1记分形式,所以也采用公式

p=0.5455,q=1-0.5455=0.4545,

。

,代入数值得,S

t=16.89。

代入公式

,可得,r=0.28。

(3)题目3:

难度:

;

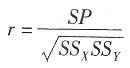

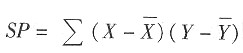

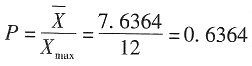

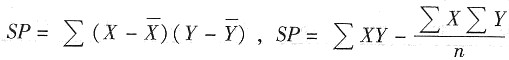

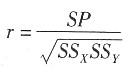

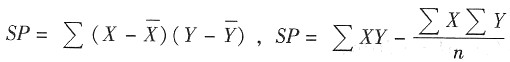

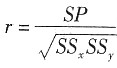

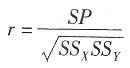

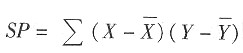

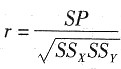

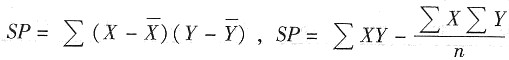

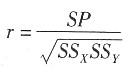

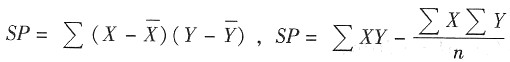

区分度:用积差相关的方法来计算:

其中,

表示x和y的协方差,即两者共变的程度,用原始数据表示为:

,SS

XSS

Y表示x和y各自方差的乘积。

代入数值得,r=0.583。

(4)题目4:

难度:

;

区分度:用积差相关的方法来计算:

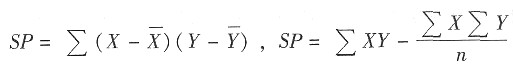

,

其中,

代入数值得,r=0.005。

(5)题目5:

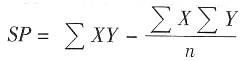

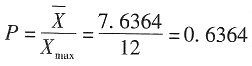

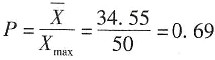

难度:

;

区分度:用积差相关的方法来计算:

其中,

,

代入数值得,r=0.691。

(6)题目6:

难度:

;

区分度:用积差相关的方法来计算:

,

其中,

,

代入数值得,r=0.510。

12. 下面的数据是一个2×3设计的实验结果,被试完全随机分成6组,试检验交互作用及主效应。

| B因素 | A因素 |

| (a1) | (a2) | (a3) |

| b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 |

| | 6 | 5 | 3 | 9 | 5 | 13 |

| 11 | 10 | 5 | 5 | 11 | 9 |

| 10 | 7 | 6 | 6 | 8 | 12 |

| 11 | 8 | 7 | 4 | 7 | 14 |

| 8 | 5 | 5 | 6 | 11 | 11 |

解:这是2×3完全随机设计:

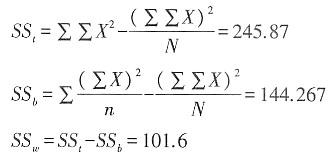

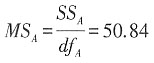

(1)平方和

A因素的组间平方和:

SS

A=101.67

SS

B=3.33

SS

A×B=SS

b-SS

A-SS

B=39.267

(2)自由度

df

t=30-1=29

df

A=3-1=2

df

B=2-1=1

df

A×B=2

df

w=df

t-df

A-df

B-df

A×B=24

查表,得F

0.01(2.24)=5.61,F

0.05(1.24)=4.26,F

0.01(2.24)=5.61

答:主效应A在0.01水平上显著,交互作用在0.05水平上显著。

13. 简述弗洛伊德的无意识理论及对梦的解释。

(1)无意识是弗洛伊德学说的一个基本概念。人的心理包含三部分:即意识、前意识与无意识。意识是对自己身心状态及事物的觉知状态;无意识是个体不能觉察到的心理活动;前意识是介于意识和无意识之间的过渡层面。意识与无意识是相互对立的,意识压抑无意识本能冲动,使之只能得到伪装的象征的满足,而无意识则是心理活动的基本动力,暗中支配意识。

(2)梦的解释:精神分析认为,梦是无意识中被压抑的欲望得到满足的重要途径之一,这些欲望主要是人的性本能和攻击本能的反映。在清醒状态下,由于这些冲动和愿望不被社会伦理道德所接受,因而受到压抑和控制,无法出现在意识中。而在睡眠时,意识的警惕性有所放松,这些冲动和愿望就会在梦中以改头换面的形式表达出来。梦的解释需要从显性梦境回溯到隐性梦境,梦中的符号和隐喻既有特殊性,又有普遍性。

[解析] 本题旨在考查考生对人格心理学中弗洛伊德理论的了解和掌握情况。在论述时需要涉及对无意识的名词解释及对意识与无意识关系的描述。对梦的解释需要从精神分析的角度分析,强调梦是被压抑的潜意识冲动或愿望。

14. 下表是某一测验的4道选择题的项目分析表,请根据表中信息对每个题目进行难度与区分度分析,并据此判断哪一道题的质量最好。

| 题号 | 组别 | 选答人数 | 正确

答案 |

|

| A | B | C | D | 未答 |

| 1 | 高分组 | 0 | 12 | 17 | 25 | 6 | A |

|

| 低分组 | 0 | 18 | 24 | 12 | 6 |

| 2 | 高分组 | 6 | 38 | 5 | 11 | 0 | B |

|

| 低分组 | 23 | 12 | 15 | 10 | 0 |

| 3 | 高分组 | 7 | 14 | 17 | 15 | 7 | D |

|

| 低分组 | 3 | 18 | 15 | 20 | 4 |

| 4 | 高分组 | 15 | 17 | 18 | 6 | 4 | C |

|

| 低分组 | 14 | 14 | 16 | 10 | 6 |

(1)①难度指测验项目的难易程度。②对于本题的难度分析,可以采用极端组划分法求,即:P=(PH+PL)/2。根据表中信息可计算出,第1题的难度为0,第2题的难度为0.42,

第3题和第4题的难度为0.29。

(2)①区分度指测验项目对被试心理品质水平差异的区分能力;常用作筛选项目的主要指标和依据。②本题中可以采用鉴别力指数法分析项目区分度,即:D=PH-PL。根据表中信息可计算出,第1题的区分度为0,第2题的区分度为0.43,第3题的区分度为-0.08,第4题的区分度为0.03。

(3)在对项目进行评判时,一般区分度要在0.30以上,难度在0.35到0.65之间。因此,第2题的项目质量最好。

15. 简述心理测验标准化涵盖的内容。

测验标准化是指测验的编制、施测、评分以及解释测验分数程序的一致性。测验标准化的内容主要有:

(1)测验内容。标准化的首要前提是对所有受测者施测相同的或等值的题目,测验内容不同,所测得的结果就无法进行比较。

(2)施测过程。标准化的第二个条件是对所有受测者在相同的条件下施测,包括相同的测验情境、指导语和测验时限。

(3)测验评分。评分的客观性意味着两个或两个以上的评分者对同一份测验试卷的评定是一致的。只有当评分是客观的时候,才能将分数的差异归于受测者本身的差异。但要做到完全客观(一致)地评分是困难的。一般来说,不同评分者之间的一致性达到90%以上,便可认为评分是客观的。

(4)测验分数的解释一个标准化的测验,不仅指测验内容、施测过程和评分程序的标准化,而且指对测验结果解释的标准化。如果对同一测验结果(分数)可做出不同的解释,那么测验便失去了客观性。

,其中

,其中 反映了所有人的分数相对于平均数偏离的程度,说明了整体中各个分数的分布状况,离差智商也就因此而得名。100分为定义的平均智商;15是为了取消除法中的小数,并使所得的商与100有可比性而人为规定的。

反映了所有人的分数相对于平均数偏离的程度,说明了整体中各个分数的分布状况,离差智商也就因此而得名。100分为定义的平均智商;15是为了取消除法中的小数,并使所得的商与100有可比性而人为规定的。 。其中,智力年龄是受测者通过测验项目所属的年龄。IQ作为智力年龄与实足年龄的比值,当其值为100的时候,就表示一个人的智力处于中等水平。在一般人口中,智商呈正态分布,即中等水平的居多数,两极端的为少数。

。其中,智力年龄是受测者通过测验项目所属的年龄。IQ作为智力年龄与实足年龄的比值,当其值为100的时候,就表示一个人的智力处于中等水平。在一般人口中,智商呈正态分布,即中等水平的居多数,两极端的为少数。

;

;

,代入数值得,St=16.89。

,代入数值得,St=16.89。 ,可得,r=0.01。

,可得,r=0.01。 ;

;

。

。 ,代入数值得,St=16.89。

,代入数值得,St=16.89。 ,可得,r=0.28。

,可得,r=0.28。 ;

;

表示x和y的协方差,即两者共变的程度,用原始数据表示为:

表示x和y的协方差,即两者共变的程度,用原始数据表示为: ,SSXSSY表示x和y各自方差的乘积。

,SSXSSY表示x和y各自方差的乘积。 ;

; ,

,

;

;

,

, ;

; ,

, ,

,