一、单项选择题(下列每题给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求。) 二、史料分析题(每小题30分,共60分。)1. 阅读下列材料,回答问题。

材料:

初税亩,初者何?始也。税亩者何?履亩而税也。初税亩何以书?讥。何讥尔?讥始履亩而税也。何讥乎始履亩而税?古者什一而藉。古者曷为什一而藉?什一者,天下之中正也。多乎什一,大桀小桀。寡乎什一,大貉小貉。什一者,天下之中正也,什一行而颂声作矣。

——《春秋公羊传》

问题:春秋时期鲁国初税亩制度的产生过程和在当时的社会影响。

(1)鲁国初税亩制度的产生过程:

初税亩是春秋时期鲁国在宣公十五年(公元前594年)实行的按亩征税的田赋制度,这是承认私有土地合法化的开始。春秋时期,由于牛耕和铁农具的普及和应用,农业生产力提高,大量的荒地被开垦后隐瞒在私人手中,成为私有财产;同时贵族之间通过转让、互相劫夺、赏赐等途径转化的私有土地也急剧增加。实行初税亩田赋制度之前,鲁国实行按井田征收田赋的制度,私田不向国家纳税,因此国家财政收入占全部农业产量的比重不断下降。鲁国实行初税亩制度,即履亩而税,按田亩征税,不分公田、私田,凡占有土地者均按土地面积纳税,税率为产量的10%。初税亩制度的实行增加了财政收入,适应和促进了新生的封建土地占有关系。

(2)在当时的社会影响:

这一制度的实行实际上开始承认私田的合法性,征税的土地不再有公田、私田之分。春秋时期的其他诸侯国也相继进行了赋税制度的改革,例如齐国的“案田税亩”,楚国的“书土田”,郑国的“作丘赋”和秦国的“初租禾”,都是这个时期大致相同的赋税制度。这种赋税制度的改革是对私人占有土地的承认,各国的统治者在充实了自己的国库同时,放弃了国家对土地的占有权,加速了井田制的瓦解。

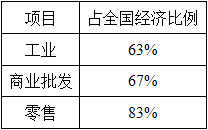

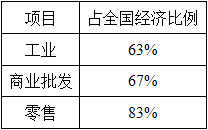

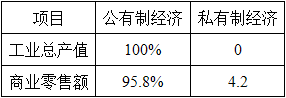

表1 1949年我国私营工商业在国民经济中的地位

材料二:

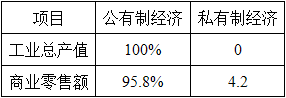

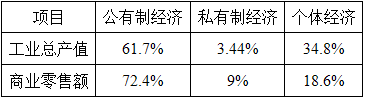

表2 1956年我国国民经济中公私经济的地位比较

材料三:

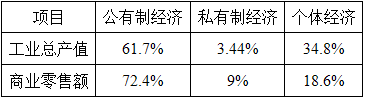

表3 1989年我国国民经济中公私经济的地位比较

回答:2. 根据材料一反映的经济现象,分析建国初党和政府采取的政策及其目的。

①材料一反映现象:1949年我国私营工商业在国民经济中占重要地位。

②政策:针对这一经济现象,建国初党和政府进行了合理的调整,制定过渡时期总路线,实行“一五”计划,完成三大改造。

③目的:引导它们健康有序地发展,为恢复和发展国民经济做贡献。

3. 分析材料二反映的1956年我国经济结构的变化和原因。

①变化:1956年我国经济结构中社会主义公有制经济占绝对主导地位。

②原因:对资本主工商业的社会主义改造基本完成。生产资料私有制基本消灭,社会主义制度基本确立。

4. 对照材料二,分析材料三中我国的经济结构新变化及其这种变化的原因,指出变化的理论依据。

①材料三中我国的经济结构新变化:以社会主义公有制为主体的多种所有制经济成分并存。

②原因:中共十一届三中全会后,我国进行了经济体制改革。

③理论依据:我国尚处于社会主义初级阶段,生产力水平的多层次性和不发达性,决定了生产关系也应具有多种形式。

三、论述题(本大题共160分。)1. 怎样理解“西欧封建社会末期是‘人’和‘世界’被发现的时代”?

(1)“人”的发现是指文艺复兴,“世界”的发现是指新航路的开辟。

(2)西欧封建社会时期,天主教会的统治,严重压制着人的个性,推崇禁欲主义、来世观念和蒙昧主义。随着资本主义的萌芽和发展,新兴的资产阶级为了维护自己的经济、政治利益,强烈要求在意识形态上打破教会的神学世界观,改变维护封建制的各种传统观念,他们以人文主义为武器,要求肯定人,注重人性,要求把人、人性从宗教束缚中解放出来,要求人的个性解放和自由平等,人文主义开阔了人们的眼界,唤起了人们的自信,所以可以说,西欧封建社会末期是“人”被发现的时代。

(3)西欧封建社会晚期,欧洲各国都沉醉在“寻金热”中,渴望到东方掠夺金银财富,当时西欧生产力的发展,天文、地理知识的进步,航海、造船技术的发达,使开辟新航路具备了必要的条件,经西班牙、葡萄牙的探险,新航路开辟成功。欧洲人“发现了”欧洲以外的新世界,证实了地圆学说。新航路的开辟引起了“商业革命”和“价格革命”,世界各地区、各民族之间加强了联系,扩大了贸易往来,主要商路和贸易中心由地中海转移到大西洋沿岸,加速了西欧资本主义的发展;新航路开辟后,西欧各国向海外进行大规模的殖民扩张,对亚洲、非洲和美洲进行殖民掠夺,将欧洲的势力扩展到世界各地,所以说西欧封建社会末期又是“世界”被发现的时代。

2. 简述唐朝中央政治制度的概况和特点。

(1)唐代中央政治制度的概况:唐代官制基本是沿袭隋制。以皇帝为首的国家体制,在唐高祖武德时期就比较完备地建立起来。法律和法令都以皇帝的名义颁布,皇帝有权修改法律和法令,并可以不受法律和法令的约束。在皇帝之下,有三省、六部、九寺、五监等职官体系。在中枢机构中,制令机关、封驳审议机关与行政事务机关是分工而又合作的。政务机关和事务机关的职责是很分明的,监察机构也很完备。此外,还有一套比较完备的品阶勋爵制度。唐代的中央官制大致有以下几个系统:

①同中书门下平章事与政事堂。

②三省六部。中书是决策机关,门下负责审议和驳斥,尚书负责执行政务。尚书省下辖吏、户、礼、兵、刑、工六部为政务执行机关。

③尚书都省。

④监察机关——御史台负责监察百官。

⑤事务机关——九寺五监。

唐代官制的另一个重要特点,就是设立翰林学士一职。唐代在京有行政系统以外的差遣官翰林学士,在外的临时差遣则有掌财计的度支、户部、盐铁转运三司。它们是三个各自独立的部门,各以使臣莅其事,到五代时才并为一职,称为“三司使”。

(2)特点:唐朝的政治制度不仅为唐代社会、经济和文化的发展提供了制度上的保障,而且对唐以后各朝的政治制度也有着深远的影响。如果从中国古代政治制度发展的角度来观察,唐朝政治制度有以下几个特点:

①唐朝最终结束了家国一体和贵族门阀政治的国家体制,开启了皇帝——官僚政治体制。

②唐朝政治体制的基本格局,奠定了后代官僚政治制度的基本框架和运行模式。

③唐朝各级官吏的任用都必须经过考试,官僚形态呈现出新的特征。

④唐代政治制度一直随着社会形势的不断变化而调整,体现出较强的自我完善的机能。

⑤在政治制度的运行中,呈现出原则性与灵活性相结合的特点。

3. 评述俄国的农奴制改革。

(1)农奴制改革的背景:

①俄国农奴制危机。在西欧资本主义经济的影响下,俄国农奴制从内部瓦解,南部和东南部地区的地主开始采用雇佣劳动代替农奴劳动,以提高农业生产效率。同时农民内部也出现了两极分化,出现了农村资产阶级。农奴制的衰弱促进了资本主义工业的逐步发展,工业的发展增加了对自由劳动力的需求,又进一步要求农民从农奴制下解放出来。

②废除农奴制的呼声高涨。从19世纪40年代开始,俄国出现了以赫尔岑、别林斯基、车尔尼雪夫斯基、杜勃罗留波夫为代表的“平民革命家”。他们猛烈抨击和批判沙皇专制统治,号召人民起来革命,推翻农奴制,并组织了两个秘密革命组织。这些斗争成为五六十年代俄国农奴解放运动的主要理论来源。

③克里木战争(克里米亚战争)俄国战败暴露了农奴制的落后性,同时战争的巨额耗费也加剧了俄国国内的阶级矛盾,成为农奴制改革的直接原因。

(2)农奴制改革的内容:俄国农奴制改革包括1861年的改革和1861~1874年的改革。

①1861年改革法令的内容,即《二一九法令》,其主要内容是:

a.农民获得人身自由,成为法律上的自由人。

b.全部土地仍归地主所有,农民可以按照规定赎买一小块土地,赎金数额高出土地实际价格二三倍。

c.把农民组织在原来的村社中,村社的公职人员由农民选举产生,但必须执行政府的一切法令,并隶属于地方行政机构。

d.同时,村社还实行连保制,以约束农民按时完成各类赋役。

②1861年以后的改革内容包括:

a.1864年成立了州县自治局,并对司法制度进行了带有资产阶级性质的改革,建立了陪审制度和律师制度,实行公开审判。

b.1870年在城市设立了由资产阶级组成的议会(杜马)和自治局。

c.1874年进行了军事改革,以义务兵役制代替了募兵制。此外,还进行了教育、财政等方面的改革。

(3)对农奴制改革的评价:

①俄国农奴制改革是一次带有资产阶级性质的改革运动。改革废除了地主对农民的统治权力,使2100多万农民从农奴制的枷锁下解放出来。

②为适应新的经济关系,又对政治上层建筑作了局部调整,不但促进了俄国资本主义经济的发展,也扩大了沙皇专制制度的阶级基础,使其成为地主和资产阶级的联合政权,因而在俄国历史上有一定的进步性,是俄国从封建生产方式向资本主义生产方式过渡的转折点,也是俄国从君主专制制度向资产阶级君主制转化的第一步。

③这次改革是在农奴主领导下进行的,因而对农民来说,又是一场残酷的掠夺,大约掠走农民20%~40%的土地和20亿卢布的赎金。在政治、经济、思想等领域,封建残余更加明显,如长期保留了大土地所有制和沙皇专制制度。这表明,俄国资产阶级民主革命的任务仍很艰巨。

4. 清末新政的内容和意义。

(1)《辛丑条约》签订以后,以慈禧太后为首的清政府进一步买办化,成为帝国主义列强共管中国的工具。面对内忧外患,为维护统治,清政府于1901~1905年推行新政。其主要内容有:

①政治机构改革,增设新机构,裁撤冗官冗衙。1901年,清政府将总理各国事务衙门改为外务部。1903年9月和12月,先后在中央设立商部和学部。此外还整饬吏治,停捐纳、陋规等。

②编练新军和举办警政。1901年,清政府谕令各省逐渐裁汰旧式的绿营、防勇,编练新军。1903年,中央设练兵处,各省设督练公所。1904年,制定有关新军的章程,将陆军分常备军、续备军和后备军三等。1905年,统一全国新军的番号,计划全国编为36镇。1902年起,袁世凯在天津等地举办警政,设立巡警,开办警务学堂。1905年,中央设巡警部,并谕令各省设立巡警。

③废科举、颁行新学制、设立新式学堂和鼓励出国留学。1902年,同文馆并入京师大学堂。1902年8月和1904年1月,清政府先后颁布了《钦定学堂章程》和《奏定学堂章程》。1905年9月,颁旨宣布自次年起,乡试、会试、科举一律停止,科举制度被正式废除。1905年,中央设立学部,为全国专管学堂的机构;各省设学务处,各州县设劝学所。此外,还多次选派和奖励青年及官员出国留学。

④振兴商务和奖励实业。1902年,清政府颁发上谕,明确提出振兴实业,并责成各督抚详筹办理。1903年,设立商部以掌管全国的商务、工矿、铁路、银行、货币、农桑、畜牧等事务。此外,制定和颁布了一系列关于商务和工矿铁路实业的法律和章程。

(2)清末新政的意义

①积极作用:

a.促进了政治体制的近代化,裁汰了冗员,精简了机构,适应了时代发展需要。

b.军事改革促进了军队的近代化,武备学堂的开设促进了军人知识化,使许多人成为思想先进的分子,并成为清王朝的掘墓人。

c.举办警政、开设警务学堂促进了社会治安管理的近代化,是城市化中的重要一环,同时加强了对人民的控制。

d.废科举、颁行新学制标志着中国近代教育体制和宗旨的确立,使教育成为国家要政之一,新的教育体制尤其是留学教育培养了大批先进知识分子,有的成为革命的领导者。

e.奖励实业、颁布法规促进了民族资本主义的发展,民族资产阶级力量增强,各地商会增多,同时促进了财政的统一和近代化。

f.有助于社会风气的改善。

②局限性:

a.新政是一场自救运动,不可能触及封建统治的核心,即君主专制问题,也难以满足当时中国最大阶层——农民的愿望,许多改革是在对外赔款不足、财政匮乏的情况下进行的,更增加了民众负担。

b.编练的新军不但没有起到巩固统治的作用,反而成了新的军阀势力或革命队伍。

c.经济改革中中外平等的政策为列强进一步侵华提供了方便,不利于本身就弱小的民族工业的发展。

d.学制的改革中,许多地方只是冠以学堂之名,未行新学之实。

e.改革中,既得利益集团形成强大阻力,地方大员时加掣肘。

f.领导改革的人缺乏近代新思想,难以有大的成就。