一、单项选择题下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的。19. 总体服从正态分布且方差未知时,其样本平均数的分布及其标准差各是______

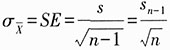

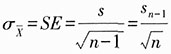

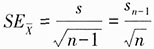

A.正态分布,

B.正态分布,

C.t分布,

D.t分布,

A B C D

D

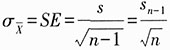

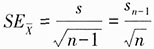

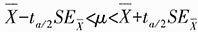

[解析] 总体分布正态,总体方差未知,样本均值服从t分布:

,

,df=n-1,故本题选D。

二、多项选择题下列每题给出的四个选项中,至少有两个选项是符合题目要求的。 三、简答题一项工程心理学研究想验证3种不同的键盘(A、B、C)对打字效率的影响。有9位打字员参与测试,每位打字员均按照ABC的顺序打印一篇同质性的文章。将打字时间(单位:秒)作为衡量键盘设计优劣的评估标准。1. 这是哪种类型的实验设计,该设计有什么优缺点,应如何改进?

该种设计为被试内设计,即每个被试接受所有的实验处理(ABC)。优点:①所需被试少;②同质,排除个体差异对实验的影响;③统计更敏感;④适用于练习的阶段性。缺点:①顺序误差;②不适用于恢复期长和效果不可逆的实验。改进:在本设计中每位打字员均按照ABC的顺序打字可能会造成顺序误差,需要进行拉丁方设计。9位被试随机分成三组,其中一组被试接受ABCCBA的处理顺序,另外一组被试接受BCAACB的处理顺序,最后一组被试接受CABBAC的处理顺序。

2. 最终的实验结果如下,请完成方差分析表。

| 变异源 | 平方和 | 自由度 | 均方 | F值 |

| 组间(自变量) | ______ | ______ | 156.88 | 6.85 |

| 被试 | ______ | ______ | ______ | |

| 误差项 | ______ | ______ | ______ | |

| 总变异 | 922.05 | ______ | | |

| 变异源

|

平方和

|

自由度

|

均方

|

F值

|

| 组间(自变量)

|

(313.76)

|

(2)

|

156.88

|

6.85

|

| 被试

|

(241.89)

|

(8)

|

(30.24)

|

|

| 误差项

|

(366.40)

|

(16)

|

(22.90)

|

|

| 总变异

|

922.05

|

(26)

|

|

|

3. 简述经典条件反射和操作性条件反射的原理,并对两者进行对比。

(1)经典条件反射是由巴甫洛夫提出的,在其实验中,无条件刺激引起无条件反应,当条件刺激相继或同时伴随无条件刺激出现一定次数后,条件刺激的单独出现也能引起无条件反应,即形成了条件反射。

例如,狗看到狗粮(无条件刺激)会流口水(无条件反应),在喂狗粮时给以铃声刺激(条件刺激),重复多次之后,即使只呈现铃声(条件刺激)也会引起狗流口水(条件反应)。

(2)斯金纳提出的操作性条件反射,认为除经典条件反射机制外,人或动物还能通过操作性条件反射来学习。操作性条件反射是指一种行为的结果改变着该行为发生频率的学习机制。

例如,在斯金纳箱中的老鼠,无意中触碰到杠杆,在获得几次食物强化后,为了得到食物,会主动地去按压杠杆。

(3)相同点:都属于条件反射,是个体通过一系列的学习和反复强化获得的对环境刺激的知识和经验结合而形成的一种行为反应能力。

(4)不同点:斯金纳把条件作用分为两类:应答性条件作用(即经典条件作用)和反应性条件作用(即操作性条件作用)。

经典条件作用是刺激(S)—反应(R)的联结,反应是由刺激引起的,有机体被动地对环境刺激作出反应。

而操作性条件作用则是操作(R)—强化(S)的过程,反应是自发的,有机体主动地将这些操作作用于环境,以达到对环境的有效适应,重要的是跟随操作后的强化(即刺激),得到强化的行为操作才会有更高的反应频率。

4. 简述偏见产生的原因以及如何减少偏见。

(1)概念:偏见是人们不以客观事实为根据建立的对人、对事的态度。偏见包含的认知成分比较少,情感成分比较多,因而较大地受到情感因素的影响。

(2)原因:①团体冲突理论认为,为了争得稀有资源,团体之间会有偏见的产生。当人们认为自己有权获得某些利益却没有得到,与获得这种利益的团体相比较时,便会产生相对剥夺感,因而引发对立与偏见。

②社会学习理论认为。偏见是偏见持有者的学习经验所致,其中父母的榜样作用和新闻媒体宣传效果最为重要。

③认知理论认为,人们对陌生人的恐惧、对内团体与外团体的不同对待方式以及基于歧视许多假相关等都助长了偏见。

④心理动力理论用个人内部的因素解释偏见,认为偏见是由个体内部发生、发展的动机性紧张状态引起的。

(3)克服:①社会化:儿童、青少年的偏见主要通过社会化过程形成,因而通过对这一过程的控制可以减少或消除偏见。

②受教育:有时候偏见更多地来源于知识的缺乏和狭隘。

③直接接触:在某些条件下。对立团体之间的直接接触能够减少他们之间存在的偏见。

④自我检控:对自己认知过程和行为的检控也可以减少偏见。

相关考点延伸:偏见的特点:①偏见以有限的或者不正确的信息来源为基础;②偏见的认知成分就是刻板印象;③偏见有过度类化的倾向;④偏见含有先入为主的判断。

5. 试述布朗芬布伦纳的生态系统理论。

发展个体嵌套于相互影响的一系列环境系统之中,在这些系统中,系统与个体相互作用并影响着个体发展。

(1)微观系统:指个体活动和交往的直接环境,是最里层。例如,家庭、学校和同伴关系。

(2)中介系统:是指各微观系统之间的联系或相互关系。

(3)外层系统:指那些儿童并未直接参与但却对他们的发展产生影响的系统。例如,父母的工作环境。

(4)宏观系统:最外层,指社会文化价值观、风俗、法律以及别的文化资源,不直接满足儿童需要,对较内层各个环境系统提供支持。

(5)时间系统,是时间维度,生态环境中的任何变化都影响着个体的发展方向,如家庭构成、居住地或父母职业的变化,以及重大事件的发生。

6. 简述标准参照测验和常模参照测验的区别。

标准参照测验是根据某一明确界定的内容范围而缜密编制的测验,并且被试在测验上所得结果也是根据某一明确界定的行为标准直接进行解释的。

常模参照分数是将受测者的成绩与具有某种特征的人所组成的有关团体作比较,根据一个人在该团体内的相对位置来报告他的成绩。

(1)目的不同:常模参照测验将被试与常模团体相比较,旨在评价被试在团体中的相对地位;标准参照测验则是将被试与某一绝对标准比较,旨在评价被试有无达到该标准。

(2)信效度方面:在常模参照测验中常用相关系数作为信度指标,以测验与效标之间的相关系数作为效标关联效度的指标;标准参照测验中则采用荷伊特信度和分类一致性信度,以“决策效度”作为效度指标。

(3)难度、区分度方面:常模参照测验要求一定的难度,区分度关心对心理品质的区分;标准参照测验不太重视难度,区分度关心对在其内容范围上的已掌握者和未掌握者作出最大限度的区分。

四、综合题1. 下图是一个2×2的方差分析表,每种处理的样本容量都为4,共16名被试。完成下面的方差分析表的计算结果,并描述检验结果。

| 变异来源 | SS | df | MS | F | F0.05 | F0.01 |

| A因素 | 40 | ① | ⑤ | ⑩ | 4.25 | 9.33 |

| B因素 | 800 | ② | ⑥ |  | | |

| 交互作用 | ⑨ | ③ | ⑧ | 5 | | |

| 组内差异 | ⑦ | ④ | 40 | | | |

| 总变异 | 1520 | | | | | |

①=df

A=2-1=1;②=df

B=2-1=1;③=df

A×B=1×1=1;④=df

e=df

T-df

A-df

B-df

A×B=15-3=12。

MS=SS/df,因此⑤=40;⑥=800;⑦=40×12=480。

F=MS

B/MS

W,因此⑧=5×40=200,从而得出⑨=200;⑩=40/40=1;

=800/40=20。

完整表格如下:

| 变异来源

|

SS

|

df

|

MS

|

F

|

F0.05

|

F0.01

|

| A因素

|

40

|

1

|

40

|

1

|

4.25

|

9.33

|

| B因素

|

800

|

1

|

800

|

20

|

|

|

| 交互作用

|

200

|

1

|

200

|

5

|

|

|

| 组内差异

|

480

|

12

|

40

|

|

|

|

| 总变异

|

1520

|

|

|

|

|

|

结果:由方差分析的结果可以看出,两因素的交互作用在0.05水平上是显著的。除此之外,B因素的主效应在0.01水平上显著。

2. 露西带着8个月大的小孩玩,一只狗出现,扑向孩子。露西弯腰保护孩子,并冲着狗尖叫,然后她注意到自己的心怦怦直跳,并出了一身冷汗。请从詹姆斯—兰格、坎农—巴德、阿诺德以及沙赫特的理论中,任选两种解释露西的情绪反应。

(1)詹姆斯—兰格的情绪外周理论认为,情绪是对身体生理变化的知觉,直接由生理变化引起。即先哭后悲伤,先笑后高兴,先发抖后害怕。根据詹姆斯—兰格情绪外周理论,露西之所以感到害怕,是因为她出现了心跳加速、一身冷汗这些身体生理变化,通过对这种身体变化的感知,所以产生害怕的情绪。

(2)坎农—巴德的情绪丘脑理论认为,外界刺激所引起的神经冲动传至丘脑,丘脑再把神经冲动向上传至大脑产生体验,同时又传至交感神经,引起躯体的生理变化,因此情绪体验和生理变化是同时产生的。根据坎农—巴德的理论,露西的害怕情绪和心跳以及冷汗等生理变化是同时发生的。

(3)阿诺德的“评定—兴奋”理论认为,刺激情景并不直接决定情绪的性质,外界刺激引起的神经冲动传至丘脑,再传到大脑皮层,在此对刺激情景进行评估,形成态度。这种态度通过外导神经传至交感神经,引起内脏系统的变化,产生情绪体验。露西对狗的认知评估是导致情绪体验的根本原因,露西认为狗是对孩子有危险的,因此才产生恐惧的情绪体验。

(4)沙赫特的认知情绪理论:对于特定的情绪来说,有两个必不可少的因素。一是个体必须体验到适度的生理唤醒,二是个体必须对生理状态的变化进行认知性的唤醒。因此,情绪变化是由环境刺激、生理状态,以及认知因素(对过去经验的回忆和对当前情景的评估)共同引起的,其中认知因素起决定作用。根据沙赫特的情绪理论,露西的情绪是对环境刺激(恶狗)、生理状态(心跳、冷汗)以及对环境和生理状态的评估而共同引起的。

以上理论任选两种,结合材料展开解释即可。

3. 请设计一个实验,通过加工深度这一变量来证明内隐记忆和外显记忆,是两种独立的记忆过程。(给出实验设计、被试选取、实验流程、可能的结果)

(1)研究主题:加工深度对内隐记忆和外显记忆影响的研究。

(2)这是一个2×2的被试间设计。①自变量:加工深度(深、浅)、记忆类型(内隐记忆、外显记忆),②因变量:记忆成绩。③额外变量:a.主、被试效应,应使用双盲法控制。b.被试间设计需要控制个体差异,被试性别各半、年龄恒定,其他误差使用随机化法控制。c.实验环境,白天保持照明恒定,保持安静。d.实验材料,各组使用的单词表恒定,难度适中。

(3)被试选取:随机选取大二学生120人,随机分成4组,每组30人,且性别各半。

(4)实验程序:在实验中,4组被试看同一张单词表,分别完成4组不同的实验任务,任务安排如下表所示。

|

|

浅加工

|

深加工

|

| 外显记忆

|

学习阶段依次判断单词是否有字母g,要

求记忆。测验阶段完成再认任务

|

学习阶段依次评定对单词的喜爱程度,要

求记忆。测验阶段完成再认任务

|

| 内隐记忆

|

学习阶段依次判断单词是否有字母g,不

要求记忆。测验阶段完成词干补笔任务

|

学习阶段依次评定对单词的喜爱程度.不

要求记忆。测验阶段完成词干补笔任务

|

(5)统计方法:使用方差分析对四组结果进行差异检验。

(6)可能的结果:加工深度和记忆类型出现了交互作用,具体表现为加工深度并不影响内隐记忆的记忆成绩,而影响外显记忆的记忆成绩(深加工成绩好于浅加工)。内隐记忆和外显记忆在加工深度上出现了实验性分离,因此可以证明内隐记忆和外显记忆是两个独立的记忆过程。

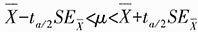

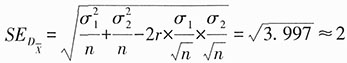

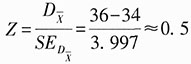

,

, ,已知α=0.05,双侧检验,则Z=1.96>0.5,故差异不显著,本题选B。

,已知α=0.05,双侧检验,则Z=1.96>0.5,故差异不显著,本题选B。 ,rxx就是信度,又称信度系数。因此本题选A。

,rxx就是信度,又称信度系数。因此本题选A。

,

, ,df=n-1,故本题选D。

,df=n-1,故本题选D。 ,n为独立试验的次数,p为成功事件的概率,q=1-p。故本题选ABCD。

,n为独立试验的次数,p为成功事件的概率,q=1-p。故本题选ABCD。

=800/40=20。

=800/40=20。