二、简答题1. 简述房室延搁的形成原因及其生理意义。

兴奋在房室交界处的传导较慢而耗时较长的现象称为房室延搁。房室延搁使心室收缩在心房收缩完成之后才开始,有利于心室在充分充盈后才射血,可提高心脏的每搏输出量。

2. 简述左心室的射血和充盈变化过程。

(1)左心室充盈是左心室射血的前提。

(2)左心室舒张时,静脉回心血量和左心室射血后剩余血量之和充盈了左心室(反映心室肌在收缩前所承载的负荷即前负荷)。随后,左心室开始收缩,当收缩压大于主动脉压(指后负荷)时开始射血。这是泵血的最基本过程。

(3)这一过程受到了心室充盈量(前负荷)、主动脉压(后负荷)及心肌收缩力的影响。只有静脉回心血量大和左心室射血后剩余血量少时,左心室的充盈量大,加之,心肌收缩力强,射出的血量就大;反之,射出的血量就小。若主动脉压高,就迫使加大心肌收缩力才能将血液射出。

3. 简述肾上腺髓质激素的生理作用与分泌调节。

(1)肾上腺髓质激素的生理作用:

①肾上腺髓质受交感神经节前纤维支配,两者关系密切,组成了交感-肾上腺髓质系统,在应急反应中起重要的调节作用,也参与应激反应。

②肾上腺素和去甲肾上腺素对各器官、组织的作用较为广泛。此外,在机体代谢方面,肾上腺素可促进糖原分解,使血糖显著升高。肌糖原分解形成的乳酸可以随之氧化,并补充肝糖原。肾上腺素和去甲肾上腺素都能动员脂肪,使机体氧耗量增加,产热量增加,基础代谢率升高。

(2)肾上腺髓质激素分泌的调节:

①交感神经:

肾上腺髓质受交感神经胆碱能节前纤维支配,其兴奋可引起肾上腺素和去甲肾腺素的释放。

②ACTH的调节:

ACTH直接或间接通过糖皮质激素促进肾上腺髓质激素的合成。

③自身反馈调节:

肾上腺髓质激素达到一定量时,可负反馈抑制自身的合成。

4. O

2和CO

2在血液中的运输有哪些异同点?

(1)相同点:

O2和CO2在血液中都有物理溶解和化学结合两种运输方式。进入血液的气体,都要首先溶于血浆,待其分压提高后,才能进一步成为结合状态。当气体从血液中释放时,也是溶解状态的先逸出,分压下降,气体再从化学结合状态分离出来,补充失去的溶解部分。

(2)不同点:

二者的物理溶解形式和化学结合形式不同。物理溶解的CO2约占CO2总运输量的5%,O2的物理溶解形式少于CO2,只占1.5%。O2的化学结合形式占总运输量的98.5%,血红蛋白与O2氧合成氧合血红蛋白,它们不发生化学反应,只对O2起“携带”作用。88%的CO2以碳酸氢盐的化学结合形式被运输,只有7%的CO2以氨基甲酸血红蛋白的形式存在。

5. 简述心肌工作细胞的跨膜电位及其形成机制。

(1)静息电位的形成机制:

以心室肌工作细胞为例,静息状态下,工作细胞的细胞膜两侧存在外正内负的电位差,其幅度约为-90mV,形成的机制与神经元相同,主要是由于K+、由细胞内向细胞外扩散产生的电-化学平衡电位。

(2)动作电位的形成机制:

心室肌工作细胞属于快反应细胞,动作电位的全过程包括0期去极化,1期、2期、3期和4期复极化。该细胞的动作电位与神经元的动作电位相比较,具有持续时间长、复极化过程较复杂、上升支与下降支不对称等特征。

6. 简述激素作用的一般特征。

激素除可以传递信息外,还有如下特性:

(1)激素作用的相对特异性:

由内分泌腺和内分泌细胞释放的激素,只选择性地作用于某些器官、组织和细胞,这种特性称为激素作用的特异性。有些激素作用的特异性很强,只作用于某一个靶腺体;有些激素却作用广泛,可以作用于几乎全身各部位的细胞。这就是激素作用的相对特异性。激素作用的特异性与靶细胞上存在该激素的受体有关。

(2)激素的高效生物活性:

在正常生理状态下,血液中激素的含量很低,一般为nmol/L,甚至达pmol/L。激素与受体结合后,在细胞内引发一系列信号转导程序,形成一个高效能的生物放大系统,称为激素的放大效应。

(3)激素间的相互作用:

①协同作用或拮抗作用:

多种激素共同参与某一个生理活动的调节时,激素与激素之间常常存在着竞争作用,但也有协同作用或拮抗作用。如生长激素、肾上腺素、糖皮质激素及胰高血糖素在升高血糖水平上有着协同作用,而胰岛素则与上述激素有着降低血糖的拮抗作用。

②允许作用:

有的激素本身对某些组织细胞并不直接产生生理效应,但它却能明显增强另一种激素的作用,即它的存在是另一种激素发挥作用的前提,这种现象称为允许作用。如糖皮质激素不能调节心肌和血管平滑肌的收缩,但它能增进儿茶酚胺对心血管的调节作用。素之间的各种相互作用,对于维持机体特定生理活动的相对稳定起着重要作用。

7. 刺激与兴奋的关系是什么?

(1)若在一般情况下给予阈下刺激,不能引起兴奋;但在任意延长时间的情况下,给予能引起组织兴奋所需的最小刺激强度即基强度的刺激时,是可以引起兴奋的。

(2)若在固定作用的时间,引起组织兴奋所需的最小刺激强度即阈强度。

(3)若用不同时间为横坐标,所测出的各个阈强度为纵坐标绘出的强度-时间曲线图,可以更清楚说明在曲线右上方的各点为阈上刺激,各点均可发生反应,而在曲线左下方的各点为阈下刺激,上各点均不可发生反应。

8. 简述吞咽及吞咽反射。

(1)吞咽:

吞咽是指在口腔内形成的食团经过咽、食管进入胃的过程,该过程由一连串按一定顺序复杂的反射活动所组成。

(2)吞咽反射:

当食团由咽到食管前端时,刺激软腭和咽部感受区引起急速的吞咽反射,即软腭上提、咽后壁向前突出、封闭鼻咽通路,舌顶硬腭、舌紧贴会厌、封闭咽与气管的通路,此时呼吸暂停,食团被挤入食管前端。

9. 简述细胞跨膜信号转导的概念和一般特性。

(1)细胞跨膜信号转导的概念:

细胞跨膜信号转导也称细胞信号传递。简单是指当细胞感受外界环境变化的刺激后,可由该细胞释放某种信息作用于另一个细胞的过程。值得注意的是,各种能量形式的外界信号(物理、化学等)作用于靶细胞时,并不需要进入细胞内直接影响靶细胞,而是通过引起细胞膜上一种或数种特异蛋白质分子(受体R)进行识别、变构,以一定形式的弱电变化将信息传递到膜内的过程。

(2)细胞跨膜信号转导的一般特性:

①细胞外信号作用于受体后会引起一系列信号分子的顺序激活和新的信号形式传递至膜内,然后引发细胞电反应和其他功能的改变。

②虽然刺激信号种类很多,又是多种细胞引发的多种功能改变,但细胞的跨膜信号转导都是通过少数几类转导途径来实现的。

③跨膜信号转导还有放大信号的作用。原因是信号转导是一系列蛋白质的构型和功能的改变引发的瀑布式级联反应,具有分级式放大效应。例如,一个配体-受体复合物至少可激活100个G蛋白分子,一个激活型的G蛋白分子可以激活一个腺苷酸环化酶(AC)分子,而一个AC分子又可以催化生成许多环磷酸腺苷(cAMP)。因此,细胞外的一个信号分子可经过信号转导途径诱导细胞内至少产生几百个cAMP分子,从而产生放大效应。

10. 简述心室肌动作电位与心电图波形不同的原因。

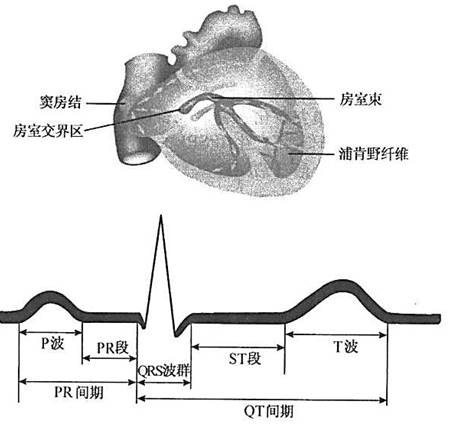

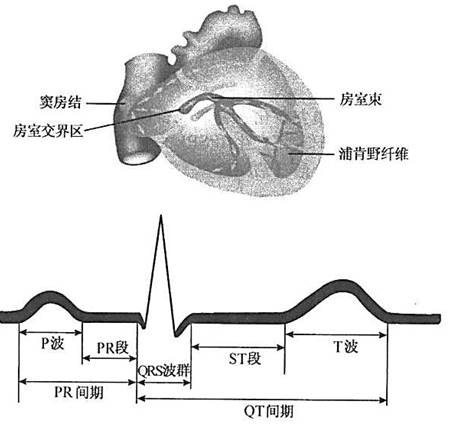

由图1和图2可见心室肌细胞动作电位波形与心电图波形都是来自于心肌细胞兴奋产生的电活动,但二者的图形确实完全不同。

图1 心室肌细胞动作电位和主要离子流示意图

图1 心室肌细胞动作电位和主要离子流示意图 图2 心内兴奋的传导与正常心电图

图2 心内兴奋的传导与正常心电图

(1)心室肌细胞的动作电位波形反映了单个细胞的电位变化。即心室肌细胞的静息电位由K

+平衡电位决定,动作电位包括Na

+内流引起的0期去极化,K

+外流、Ca

2+内流等引起的1期、2期和3期复极化,3期复极末期由于Na

+-K

+泵和Ca

2+泵的作用,膜电位在4期时又回到了静息期。

(2)心电图反映在一个心动周期中,由窦房结产生的兴奋,依次传向心房和心室,这种兴奋的产生和传布所伴随的生物电变化,通过周围组织传到全身,使身体各部位在每一心动周期中都发生有规律的大小和方向不同的电变化,用引导电极置于肢体或躯体的一定部位记录出来心电的P波、QRS波群和T波等变化波形。

11. 什么是细胞膜物质的主动转运?原发性和继发性主动转运有何不同?

(1)主动转运是指细胞通过本身的某种耗能过程将某种物质分子或离子逆着电-化学梯度(电荷梯度或浓度梯度)由膜的一侧移向另一侧运转的过程。

(2)原发性主动转运是由离子泵介导的逆电-化学梯度的离子跨膜转运。例如,K+-Na+泵。继发性主动转运是利用原发性主动转运建立膜电-化学势能的间接供能(如Na+泵活动形成的贮备势能),不是由离子泵介导而是依靠了耗能的含Na+的转运体蛋白逆浓度梯度的跨膜转运。例如,肠上皮细胞将低浓度的葡萄糖、氨基酸从肠腔液中吸收的过程。

12. 比较交感神经和副交感神经调节内脏生理活动的特点。

自主神经系统是指调节内脏功能的神经,也可称为植物性神经系统或内脏神经系统。它包括与内脏的反射活动有关的神经系统的传入、中枢及传出部分。并将其分成交感神经和副交感神经两部分。二者调节内脏生理活动的特点如下:

(1)双重支配:大部分器官同时接受交感和副交感神经双重支配。

(2)拮抗与协调:从交感和副交感的作用来看,大都相互拮抗,但从整体来看是统一协调,有适应意义的。

(3)紧张性支配:在静息状态下自主神经中枢经常发放低频率冲动,维持效应器官的紧张性活动。

在调节内脏生理活动过程中,交感神经和副交感神经的作用不同,交感神经系统的活动比较广泛,常作为一个完整的系统参与反应。交感神经系统活动的主要作用在于动员机体许多器官的潜在功能,增加贮备能量的消耗,提高机体的应急能力,以适应环境的急骤变化,维持机体内环境的相对稳定。副交感神经的活动较局限,在安静时作用较强。整个系统活动的作用在于促进消化、吸收与合成代谢、积蓄能量、加强排泄和生殖功能,对机体起保护作用。

三、实验题1. 什么是红细胞的悬浮稳定性?设计实验测定红细胞沉降率并分析其意义。

(1)红细胞的悬浮稳定性:

红细胞能相对稳定地悬浮于血浆中的特性,称为红细胞的悬浮稳定性。红细胞的形态使其表面积与体积的比值较大,所以与血浆之间产生的摩擦也较大,因此红细胞下沉缓慢。

(2)红细胞沉降率的测定:

红细胞在第一小时末下沉的距离常用于表示红细胞的沉降速度,称为红细胞的沉降率,简称为血沉。红细胞沉降率的测定原理:红细胞沉降率(血沉)是指血沉管内的抗凝血静置一段时间(1 h)后,红细胞因重力而下沉的毫米数。它是以血浆层的高度来计算的,某些疾病可以引起家畜血沉的显著加速,故测定血沉具有临床诊断价值。

(3)实验方法和步骤:

①将家兔麻醉,心脏采血。将血放入预先加有5%柠檬酸钠抗凝剂的试管中,管中抗凝剂与血液的容积比例为1:4,充分混匀。

②用清洁、干燥的血沉管,小心吸血至最高刻度“0”处。要绝对避免产生气泡,否则需重做。将吸有血液的血沉管垂直置于血沉管架上,分别在15 min、30 min、1 h时读取血沉管上部血浆的高度,以毫米表示。

(4)红细胞沉降率的意义:

不同的动物血沉不同。测定血沉具有临床诊断价值。机体发生某些疾病时,红细胞彼此能较快地以凹面相贴形成叠连,从而使其表面积与容积的比值减小,与血浆的摩擦也减小,于是血沉加快。红细胞叠连形成的快慢主要取决于血浆成分的变化。通常血浆中球蛋白、纤维蛋白原和胆固醇含量增多时,红细胞叠连、沉降加速;血浆中白蛋白和卵磷脂含量增多时,则红细胞不易叠连、沉降减慢。

四、分析论述题1. 分析血液在循环系统中正常流动的调节机制。

(1)凝血系统、抗凝系统以及纤溶系统都有各自的生理功能,它们之间又保持着动态平衡,保证血液在循环系统中正常流动。

(2)凝血系统包括内源性和外源性凝血系统,可使血液由流动的液体状态转变为不能流动的凝胶状态,即血液凝固或血凝。血管内的血凝块,可刺激血管内皮细胞产生大量纤溶酶原激活物,活化的凝血因子Ⅻ(Ⅻa)可使前激肽释放酶转变为激肽释放酶,再激活纤溶酶原,进而启动纤溶系统。一些纤溶抑制物除可灭活纤溶酶外,还可抑制凝血酶、激肽释放酶等。

(3)抗凝系统包括细胞抗凝系统和体液抗凝系统。细胞抗凝系统指单核巨噬细胞系统,可吞噬已被激活的凝血因子、组织因子、凝血酶原复合物和可溶性纤维蛋白单体。体液抗凝系统指抗凝血酶Ⅲ、肝素、蛋白质C和组织因子途径抑制物等物质,可抑制血凝过程。蛋白质C可被凝血酶激活。

(4)纤溶系统包括纤维蛋白溶解酶原(纤溶酶原)、纤维蛋白溶解酶(纤溶酶)、激活物和抑制物。纤溶的基本过程分为两个阶段,即纤溶酶原的激活和纤维蛋白的降解。纤溶酶可以清除纤维蛋白凝块和血管内的血栓,保证血液在血管内的畅通,利于受损组织的再生和修复。纤溶酶原激活物可被肝素、蛋白质C激活而释放。

(5)综上,凝血系统的活动,可因血管或组织的损伤被激活,而抗凝系统和纤溶系统的活动又可将血液的凝固限制在一定的生理范围内,已形成的血凝块也可被及时溶解。三个系统相互协调,保证血液在循环系统中正常流动。

2. 试述心交感神经影响心肌活动的机制。

心交感神经支配窦房结、房室交界,房室束、心房肌及心室肌等,其节后纤维末梢释放去甲肾上腺素,兴奋心肌细胞膜上的β受体,激活腺苷酸环化酶,使细胞内cAMP浓度升高,提高细胞膜和肌质网对Ca2+的通透性,导致Ca2+内流和肌质网的Ca2+放增多,导致心率加快、传导速度加快(即正性的变时、变力、变传导作用)、收缩力增强,最终引起搏出量及心输出量增加,血压上升。

(1)心率加快的作用机制:

去甲肾上腺素能增强窦房结P细胞的4期内向电流Ⅱ,使自动去极速度加快,自律性变高,心率加快。

(2)传导速度加快的作用机制:

在房室交界,去甲肾上腺素能增加细胞膜上Ca2+通道开放的概率和Ca2+内流,使慢反应细胞0期的幅度和速度都增大,传导加快。

(3)收缩力增强的作用机制:

①平台期Ca2+流增加,肌质网释放Ca2+也增加,心肌收缩力增强。

②去甲肾上腺素促进肌钙蛋白释放Ca2+并加速肌质网对Ca2+的重摄取,故能加速心肌的舒张。

③去甲肾上腺素促进糖原的分解,提供更多的能量,有利于心肌的活动。

④交感神经兴奋引起的正性变传导作用可使心肌纤维的收缩更趋同步化,有利于心肌收缩力的加强。

3. 试论述小肠液的分泌、成分、生理作用及小肠液分泌的调节。

(1)小肠液的分泌:

小肠液是由分布在小肠黏膜上的十二指肠腺、小肠腺细胞、散在的杯状细胞以及小肠黏膜上皮细胞分泌的混合液体。

(2)小肠液的成分和作用:

小肠液是弱碱性、微混浊的液体,pH 7.6~8.7。其内含有大量水分,无机盐中NaHCO3含量高;有机物中主要是黏液和各种酶。

由肠腺分泌的肠激酶、淀粉酶和胰液共同在肠腔内发挥作用。小肠黏膜上皮细胞分泌的酶包括:可进一步水解多肽的肠肽酶,可分解二糖为单糖的蔗糖酶、麦芽糖酶、乳糖酶,水解脂肪的脂肪酶等。这些消化酶均在小肠黏膜上皮表面将营养物质水解成简单物质,可直接被肠绒毛吸收,不再返回肠腔。

(3)小肠液的分泌调节:

小肠液的分泌与胰液、胆汁相似,受神经和体液的调节,以体液调节为主。食糜对肠黏膜的局部机械和化学刺激通过壁内神经丛的局部反射促进小肠液的分泌,迷走神经可引起十二指肠腺的分泌轻度增加。促胃液素、促胰液素、胆囊收缩素、血管活性肠肽、前列腺素等均可刺激小肠液分泌。