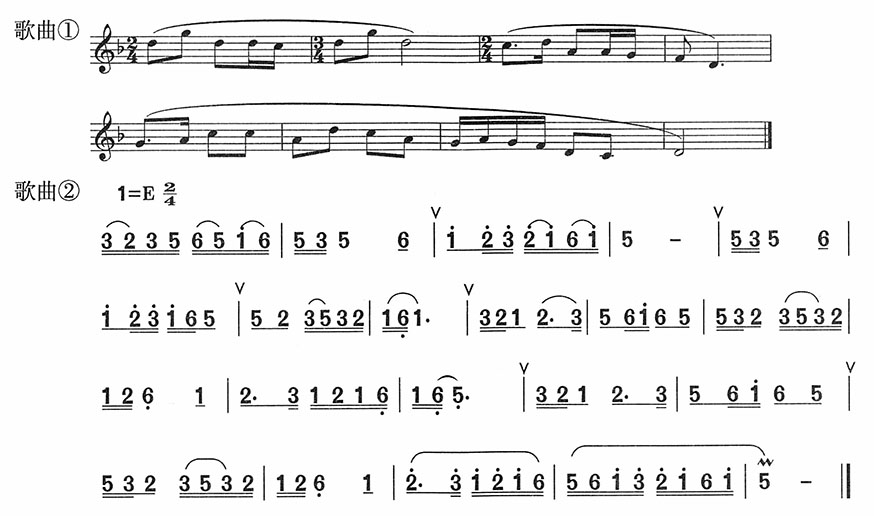

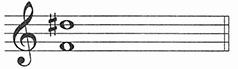

一、单项选择题25. 下列旋律属于______。

A.

商五声调式

B.

宫五声调式

C.

羽五声调式

D.

角五声调式

A B C D

A

[考点] 音乐基本理论

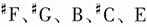

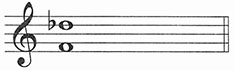

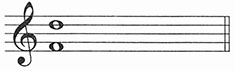

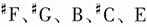

[解析] 初步哼唱后,可发现该旋律带有浓郁的中国民族特色,应属于民族调式。结束音是F,旋律中出现过的音有

共五个,可以确定是五声调式,根据调号可判断出宫音为E,

为商音,故本题选A。

二、音乐编创题(本大题共10分)1. 为下面诗词创作旋律。

要求:旋律流畅,音乐形象符合诗词的意境。

江雪

千山鸟飞绝,万径人踪灭。

孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。

【创作提示】

《江雪》是唐代诗人柳宗元的诗,是诗人贬官永州时所作,柳宗元自从被贬到永州之后,精神上受到很大刺激和压抑,借诗抒发自己在政治上失意的郁闷苦恼。这首诗按照诗句的意思应为白雪皑皑的群山,看不见飞鸟的影子,纵横交错的道路上,找不到行人的踪迹。在一条孤单的小船上坐着一个披着蓑衣戴着斗笠的渔翁,独自冒着风雪在寒冷的江边钓鱼。

根据诗的意境,在谱写旋律时,旋律开头可从较高音区开始,衬托空灵、静谧、白雪皑皑的群山。旋律结束处音区要低、气息要长,表现诗人郁闷的情绪。此外,歌曲每个乐句的旋律线也可设置成由高向低的走势,表明音乐的发展和诗句意境相联系。诗歌谱曲无固定套路,但要遵循词曲结合紧密,歌曲结构规整、曲调流畅的原则。

四、教学设计题(本大题共35分)1. 请依据《义务教育音乐课程标准(2011年版)》的基本理念,按照下列要求进行教学设计。

教学对象:九年级学生

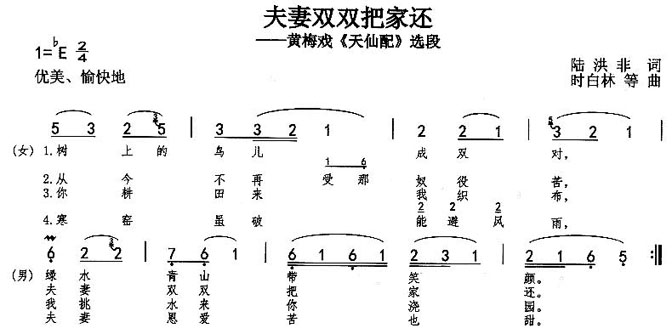

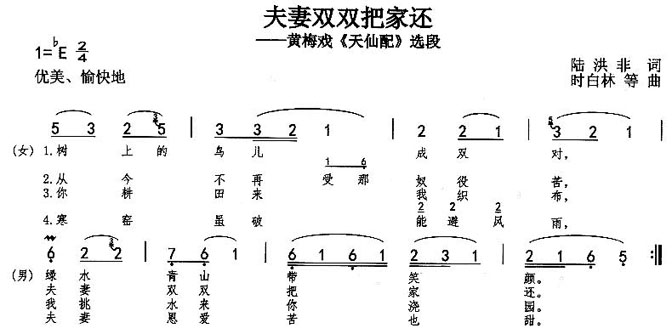

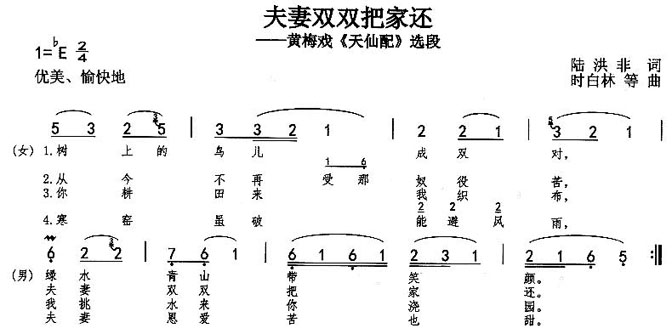

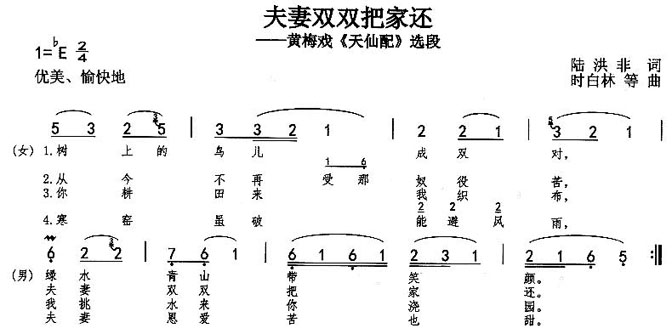

教学内容:《夫妻双双把家还》

要求:

(1)设定教学目标与重难点。

(2)针对教学重点,设计具体的教学过程,其中至少包括2个课堂提问。

(3)针对(2)中的主要环节,写出设计意图。

[参考设计]

一、教学目标

【情感·态度·价值观】通过学唱唱段,感受中国戏曲艺术的魅力,丰富情感体验,激发民族意识,弘扬民族音乐。

【过程与方法】通过听赏、学唱、探究等方法,丰富审美趣味,提高音乐感受力、探究能力、艺术表现力。

【知识与技能】学会演唱《夫妻双双把家还》,并能够初步了解、分辨各地方戏曲的种类及风格特点。

二、教学重难点

【重点】感受和初步理解黄梅戏剧种的音乐风格特点及形成的原因。

【难点】学唱黄梅戏《夫妻双双把家还》。

三、教学过程

(一)导入新课

1.温习上节课的知识。(课前播放《唱脸谱》歌曲录音)

教师:同学们,《唱脸谱》跟什么剧种有关?(学生自由回答)

教师总结:《唱脸谱》是一首京歌,曲调源自京剧。

2.揭示剧中黄梅戏。

教师:那么除京剧外,我们今天来欣赏一个新的剧种,我们一起来看一张剧照,同学们来猜猜这是哪个曲目呢?猜出来的同学能唱两句吗?(展示《天仙配》的剧照,学生自由回答)

教师总结:今天我们要欣赏的新剧种是黄梅戏。那就让我们一起走进黄梅戏吧。

【设计意图】采用温故导入法,使新旧知识有机地联系起来,使学生既能复习以前所学的知识,又能消除对新知识的陌生感,为后面的新课学习做好铺垫。

(二)新课教授

1.欣赏《夫妻双双把家还》

(1)初次欣赏乐曲。

教师:《夫妻双双把家还》讲述了一个什么故事?(学生自由回答)

教师讲解黄梅戏的相关知识,《天仙配》的剧情以及唱段《夫妻双双把家还》的艺术特点。

(2)了解相关知识之后,学生再次欣赏《夫妻双双把家还》。

教师:乐曲使用了哪些乐器?(学生自由回答)

教师总结:乐曲以高胡为主,加上笛子、笙、唢呐以及堂鼓、钹、小锣、大锣等乐器。

2.学唱《夫妻双双把家还》

(1)学生跟随视频小声模唱。

(2)教师带领学生逐句学唱。

(3)学生完整演唱《夫妻双双把家还》。

(4)教师讲解花腔、彩腔、主调三种基本唱腔并分别播放视频。

花腔(曲调健康朴实,优美欢快,富有生活气息和民歌风味)

彩腔(彩腔曲调欢畅,曾在花腔小戏中广泛使用)

主调(曲调严肃庄重,优美大方,黄梅戏传统正本大戏常用的唱腔)

(5)教师示范,学生判断三种基本腔调。

3.分角色扮演

(1)教师和学生分别扮演七仙女和董永演唱。

(2)学生自行分组扮演七仙女和董永演唱。

(3)两组交替扮演七仙女和董永再次演唱。

【设计意图】从听赏到分析,再到学唱,层层深入,激发学生的学习兴趣,让学生充分了解并掌握歌曲,提高学生对我国戏曲音乐的审美能力和鉴赏能力。通过分角色扮演,让学生对戏曲形成整体性的认知,感受戏曲艺术的魅力,拓展艺术视野,弘扬民族文化。

(三)巩固提高

1.了解黄梅戏

教师:你们知道黄梅戏是哪里的地方戏吗?有哪些代表性剧目?(学生自由回答)

教师归纳总结:黄梅戏是安徽省的地方戏,主要剧目有《天仙配》《女驸马》《夫妻观灯》《打猪草》等。

2.欣赏《女驸马》选段《谁料皇榜中状元》

教师:《谁料皇榜中状元》属于黄梅戏里的哪种唱腔?(学生自由回答)

教师总结:《谁料皇榜中状元》属于花腔。

3.欣赏豫剧《谁说女子不如男》

教师:相比黄梅戏,豫剧在演唱风格上有什么特点?(学生自由回答)

教师总结:黄梅戏在演唱风格上比较婉转、细腻,而豫剧相对比较粗犷、不拘小节。

【设计意图】在巩固提高环节赏析了两段经典戏剧,通过对比两种戏曲的唱腔特点,使学生更好地掌握戏曲的基本特点,让学生真正了解到戏曲在我国音乐艺术中的地位和作用。

(四)小结作业

1.小结:师生通过问答总结课堂所学。

2.作业:课后请大家搜集豫剧的相关资料,下节课我们将欣赏新的地方戏——豫剧。

五、案例分析题(本大题共15分)1. 案例:

某音乐教师在音乐课堂教唱《献上最洁白的哈达》的过程中,带领同学们聆听歌曲,然后又带领同学们学唱歌曲,之后又让同学们边跳边唱,在课堂的最后,又让同学们将脑海中的画面呈现在了画纸上,并给予了同学们鼓励性评价。

问题:根据《义务教育音乐课程标准(2011年版)》的基本理念,对上面的教学案例进行分析,并说明理由。

该老师的教学行为符合《义务教育音乐课程标准(2011年版)》中“突出音乐特点,关注学科综合”的基本理念。音乐作为听觉艺术,它的一切实践活动必须依赖于听觉,并且音乐与诗歌、舞蹈、戏剧、影视、美术等不同艺术门类之间的综合,通过延伸知识与其他学科内容有机联系。案例中的老师先带领同学们采用各种形式的表演,并让学生将脑中所思所想呈现在画纸上,将音乐与美术学科进行了综合。符合“突出音乐特点,关注学科综合”的基本理念。

六、课例点评题(本大题共15分)1. 依据《义务教育音乐课程标准(2011年版)》的基本理念,对下面教学设计的展开阶段进行分析、评价,并说明理由。

【课程名称】梨园风采——《夫妻双双把家还》

【教学对象】九年级学生

【教学内容】学唱与表演《夫妻双双把家还》

【主要目标】

1.能理解感受黄梅戏的旋律特点和情感表达。

2.两两一组对唱并表演《夫妻双双把家还》。

(其他目标略)

【重点】通过聆听《夫妻双双把家还》,感受黄梅戏的旋律特点和情感表达。

【教学过程片段】

1.导入阶段(略)

2.展开阶段:新课教学

(1)走进戏曲,故事到旋律

①学生讲述课前查阅的中国四大爱情故事《梁山伯与祝英台》《孔雀东南飞》《孟姜女哭长城》《天仙配》。聆听《天仙配》当中的选段《夫妻双双把家还》,引导学生分析故事和戏曲给人的不同感受。

②引导学生哼唱《夫妻双双把家还》的旋律。

③小结:这就是故事与旋律之间的联系,根据自己的感受加词学唱。

(2)感受

①观看视频《夫妻双双把家还》,教师和音乐课代表示范对唱并适当加入眼神、表情、动作。

②学生说一说自己的感受。

(3)表演

将学生两两分组,根据《天仙配》的故事情节表演《夫妻双双把家还》。注意两两之间的配合:①节奏的把握;②声音的和谐。

(4)创编

问:中国四大爱情故事你最喜欢哪一个?选择一个自己喜欢的编写后续故事。

请四组学生分享自己小组创编的故事,并分享感受与收获。

3.小结(略)

这是一个问题课例。

(1)在该课例的教学过程中,关于作品的听赏过少,违背了“突出音乐特点”的基本理念。音乐音响随时间的流动而展现,不具有语义的确定性和事物形态的具象性,然而它又与人类的社会生活、各种文化艺术有着紧密的联系,这就为学生感受、表现音乐和想象力、创造力的发挥,提供了广阔而自由的空间。学生主要通过听觉活动感受与体验音乐,如果未能充分地听赏作品,会不利于之后的教学展开。

(2)教学过程没有体现教学目标、教学重点。教学目标及教学重点指出“通过聆听《夫妻双双把家还》,感受、理解黄梅戏的旋律特点和情感表达。”然而教师在教学活动中用大量的时间讲述中国四大爱情故事,随后直接哼唱旋律,对于《夫妻双双把家还》的教学指导、分析并没有具体实施,教学重难点没有得到解决。

(3)在教学过程中,评价是必不可少的内容。可以自评、互评、他评相结合的方式进行,这些评价可以及时调整和改善教学当中的不足,提高教学质量。但是在教学活动中并没有体现评价环节,教师不能直接了解学生的学习情况,更不能随时调控课程的进度。

改进建议:

教师应当引导学生进行更充分的聆听,引导学生感受黄梅戏的旋律特点,教师可以示范演唱戏曲,让学生体会其中韵味,了解黄梅戏的演唱特点以及动作神态等,让学生更好地理解戏曲,培养对戏曲的喜爱。在学生分组表演时,教师进行指导,并给出建议,这样才能提高教学质量,使学生更加热爱音乐。

的是______。

的是______。

商五声调式

商五声调式 宫五声调式

宫五声调式 羽五声调式

羽五声调式 角五声调式

角五声调式 共五个,可以确定是五声调式,根据调号可判断出宫音为E,

共五个,可以确定是五声调式,根据调号可判断出宫音为E, 为商音,故本题选A。

为商音,故本题选A。