1. 北大农村学生比例由30%下降到10%,北大决定扩大农村学子招收的比例;教育部也要求重点院校拿出3万名额给农村学生。对此,谈谈你的认识。

对于教育部门和北大的这些举措我是持支持态度的,扩大农村学生进入重点院校的比例,可以有效地保证农村学子平等地接受高等教育的权利,享受更优质的教育资源。

北大农村学生比例在逐年下降,这不是个别问题,而是共性问题。当前呈现的趋势是重点高等院校中,农村学生的数量在逐年减少。长此以往,不仅不利于农村学子平等地接受高等教育,更不利于农村未来的长远发展。教育部要求重点院校拿出3万名额给农村考生,是国家在进一步推进教育公平的有力改革。但是我们也要看到,农村学生无法进入高等院校的根本原因在于农村拥有的教育资源,无论是在数量上,还是在质量上都远远落后于城市,这主要体现在基础设施落后、教师资源短缺、教学条件差以及教育经费紧张等方面,这些都严重阻碍了农村学生进入重点高校的步伐。

所以,要进一步促进教育公平,仅仅增加农村学生的人数还远远不够,要从根本上解决问题,还是要对教育体制进行进一步的深化改革。具体来说,主要包括以下几个方面:

首先,政府部门加大对农村地区的教育经费的投入,增加财政预算,完善农村教育基础设施,改善农村教学条件,保证农村教育资源的均衡配置。

其次,继续推进教育体制改革,加大优惠政策向农村倾斜的力度,改革高等学校的招生计划和毕业生分配制度,扩大高等学校办学和招生的自主权。

再次,加强对农村教师的培训和教师资源的均衡分配,强化教师的专业技能;改善农村教师的生活环境,提高教师的待遇,使得优秀的人才能够留在农村,为农村教育发展作贡献。

最后,拓宽教育经费来源渠道,引入社会力量的资金办学,并进行广泛的宣传引导,介绍农村当前落后的教育现状,形成全社会关心关注农村教育的良好氛围。

2. 有人说公务员要敬畏自然、敬畏法律、敬畏良心,结合岗位,谈谈你对“敬畏”的理解。

敬”是严肃认真的意思,还指做事严肃,免犯错误;“畏”是指“慎,谨慎,不懈怠”。敬畏是在面对权威、庄严或崇高事物时所产生的情绪,带有恐惧、尊敬及惊奇的感受,是人类对待事物的一种态度,是对一切神圣事物的态度。

心存敬畏,首先就要敬畏自然。敬畏自然有两层含义,一是尊重自然规律,二是与大自然和谐相处。受过教育的人,都懂得尊重自然规律,但却不见得都能与大自然和谐相处。工业革命以来,科技飞速发展,大大增强了人类认识、利用和改造自然的能力,也催生了“没有极限的增长”的发展模式,结果导致资源枯竭、环境污染、生态破坏、气候变化等一系列影响人类长远发展的问题。为了生存发展,人类有理由挑战自身的极限,但却无权破坏自然的和谐。因此,以牺牲大自然为代价,即便能带来短期的物质富足,却不能带来长久的人类福祉。这就要求我们在以后的工作和生活中不要短视、不要唯财富论、不唯GDP论,要义不容辞地担负起建设美丽中国的责任,永远为子孙后代留一片蓝天绿水。

心存敬畏,还要敬畏法律。法治是一个社会成熟的标志,守法是社会对每个公民的基本要求。我相信,社会中的每个人都有守法的意识和愿望,都懂得尊重契约、崇尚法治。但是对于每一个人来讲,重要的不仅仅是自己遵纪守法,更重要的是能够勇于捍卫法律的尊严。特别是当面对诱惑、面临威胁和压力的时候,还能坚守底线、依法办事,才是真正的难能可贵。真心希望当今社会的每一个个人在今后无论地位多么卑微,都能勇于捍卫法律的尊严;而无论人们身居何等的高位,都能始终将自己置于法律的约束之下。

心存敬畏,更要敬畏良心。良心和良知,都是做人的根本,是为人处世、安身立命的基础。在这个世界上,每个企业都难免会有起起伏伏,任何组织也都有高峰低谷,而能够长久地生存下去的企业和组织,一定都有超越商业利益的社会追求,都会恪守正确的核心价值观。企业如此,人也是如此。良心,就是我们为人所必须遵循的准则。做人,是我们每个人一辈子的学问。心存敬畏,就更要敬畏良心。

具体到所报考的岗位来说,就是要对职业心存敬畏,敬畏职业,首先体现在遵守基本的职业道德。守时,敬业。其次,体现在对职业的深重理解上。一个公务人员,要理解职业的根本是最便捷的服务于需要服务的人民群众,给他们提供最大的便利。对职业心存敬畏,不只是为了对领导有个交代,也不只是对得起自己的工资。而是要把工作当成自己的事业,要怀着一定的使命感和道德感去面对每天所从事的或琐碎或单纯,或简单重复或需要不断创新的工作。只有心怀敬畏,才会在工作中激发出无穷的想象力、激情和勇气,才会真正把工作当成事业去做,才会全力以赴,勇于担当责任。职业是求生的手段,责任是一种良心的驱使。当我们害怕做不好工作的时候,我们就会认真对待工作中的每一个细节、认真完成每一道程序,认真担当起应该承担的责任,我们就会达到自我价值的实现。

3. 习近平总书记指出:“领导干部只有把自己当做‘苦行僧’,廉不言贫,勤不道苦,才能达到领导者的最高境界。”请谈谈你对“廉不言贫,勤不道苦”的理解。

“廉不言贫,勤不道苦”的意思是说,真正廉洁的人,不会讲自己如何清贫,真正勤政的人,不会抱怨自己如何辛苦。这句话折射出了古人对为官者的道德情操和执政理念的期许。因为,只有无非分之欲、无过分之求,才能刚正、廉明、崇高,才能担当为民服务的大任。

反观当今部分党员干部,由于受到社会上的价值观念多元化的影响,滋生了一些不良的思想。有的党员干部觉得干得多拿得少,比不上地方当老板的同窗,于是乎,开始禁不住诱惑、守不住底线,丢掉了廉洁本色,搞起了权钱交易,走向了腐败的深渊;有的党员干部吃不了苦,受不了累,出现为官不为的现象,从而导致出轨越界、违法违纪。可见,党员干部想要干好事、干成事,没有捷径可走,唯一的法宝就是发扬不言贫,不道苦的精神,做一个廉政、勤政的好干部。

首先,以理想信念为支撑。党员干部尤其是领导干部,面临的权力、金钱、关色等诱惑、各种形式的“围猎”层出不穷,只有坚定理想信念,不断筑牢思想防线,才能增强政治免疫力,始终做到堂堂正正做人、老老实实干事、清清白白为官。

其次,以豁达谦逊为原则。党员干部要把目光放远一点,把事业看重一点,把权力看淡一点,把金钱看开一点,永远保持豁达坦荡的胸怀,做到不言苦、不言累,不居功自傲、矜功恃宠,在纷繁复杂的“花花世界”中实现自我完善。

最后,以为民服务为宗旨。党员干部应把群众事当成自己的事,时时刻刻把群众的安危冷暖挂在心上,要多为群众办实事、多为群众着想,为百姓谋利,要始终做到以人民群众的利益为出发点,反映人民的呼声,解决人民的疾苦。

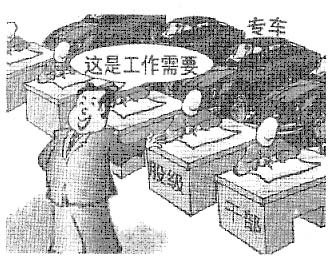

4. 观察下面这幅漫画,请你对此谈谈看法。

漫画中向我们揭示了股级、干部等政府官员打着“这是工作需要”的旗号为自己配备大量公车的现象。在“公车滥用”的背后实际上是权力的滥用。这不仅是对国家资源的浪费,也严重影响了政府官员在群众心目中的形象,降低了政府的公信力。

我认为这种现象的产生有以下两方面原因:第一,部分政府官员没有树立正确的权力观。各级领导干部以“工作需要”为由配备大量专车,违反了“只有省部级以上干部才能配备专车”的国家规定;同时部分地方政府官员没有将纳税人的钱用以服务社会,反而趁机为自己牟取私利,这种滥用权力的行为背离了我党在十八大报告中提出的“建设人民满意的服务型政府”的执政理念,而政府官员没有把群众的利益放在首位,是权力观扭曲的体现。

第二,政府部门缺乏公开透明的公务用车制度体系。财政部门至今仍没有设立“公务用车”的专项统计报表,每年政府公布的“公务用车”费用只是一个单纯的数字,却没有详细罗列出具体的支出款项,即使财政部收到了地方财政部门的支出报表,也难以辨清哪些费用是合理的开支,哪些费用是不合理开支。“公务用车”费用缺乏公开透明性也使得审计工作难以起到实质性的作用;民主监督更是无从下手,群众和社会媒体都好似“雾里看花”。

因此,为了从根本上解决“公车滥用”问题,我认为可以通过以下几种手段加以解决:

首先,加强党内教育,端正政府官员的工作态度,净化工作作风。使政府官员在其位谋其政,把精力和心思放在如何提高人民群众的生活水平上去,而不是想着如何花纳税人的钱让自己过得更体面、更方便。其次,建立公开透明的公务用车制度。如浙江省平阳县公务用车除了公、检、法、司等已有特殊标志外,其他公车换上统一带有“公”字首个拼音字母“G”开头的新车牌,实行公车统一牌照管理,方便群众和社会媒体监督。再次,完善“公务用车”费用的审批程序,认真谨慎对待纳税人的每一分钱,将审批结果在政府网站上进行公示,欢迎群众和媒体的监督。最后,确立领导干部问责制,建立“不敢犯”的惩戒机制。总之,针对公车滥用行为要严厉惩治,从源头上遏制“公车滥用”行为。