一、填空题 1. 鼓吹乐是在______发展起来的,以______乐器与______乐器为主,有时兼有______的乐种。它起源于北方的______民族。

3. 拍子包括______、______、混合拍子、______、______、散拍子和交错拍子这七种。

4. 在我国民族音乐中,用______和______来标记强拍和弱拍。

5. 回音是一种由四个音或五个音组成的旋律型,分______和______两种。

三、判断题 1. 芭蕾舞剧《仙女》第一次使女演员立起足尖。

A

[解析] 《仙女》是1832年创作于法国的传奇浪漫的芭蕾作品,它主要讲述了一个苏格兰青年与仙女之间的传奇爱情悲剧。它开创了足尖舞蹈的先河。

2. 京剧的四大名旦有梅兰芳、程砚秋、尚小云、常香玉。

B

[解析] 京剧的四大名旦有梅兰芳、程砚秋、尚小云、荀慧生。

3. 在美国南北战争和法国资产阶级大革命中,出现了一种节奏铿锵、音调高昂的革命歌曲,《同志们,勇敢地前进》就是其中最著名的一首。

B

[解析] 《同志们,勇敢地前进》是俄罗斯革命歌曲。

4. 《蝴蝶夫人》是波兰的普契尼写的。

B

[解析] 《蝴蝶夫人》是由意大利剧作家普契尼创作的歌剧,也是普契尼创作的一部伟大的抒情悲剧。

5. 《红军哥哥回来了》是著名的板胡独奏曲。

A

[解析] 《红军哥哥回来了》是一首板胡独奏曲。乐曲生动地描绘了红军凯旋,受到群众热烈欢迎,并又踏上征途的情景。

6. 德彪西是印象派创始人,其奠基作品是《牧神午后》。

A

[解析] 阿希尔·克劳德·德彪西,是19世纪末20世纪初欧洲音乐界颇具影响的作曲家、革新家,同时也是近代印象主义音乐的鼻祖,对欧美各国的音乐产生了深远的影响。其奠基作品是《牧神午后》。

10. 《玫瑰三愿》的词曲作者分别是光未然和黄自。

B

[解析] 《玫瑰三愿》的词曲作者分别是龙沐勋(龙榆生)和黄自。

五、论述题 (每小题10分,共20分) 1. 联系实际,谈谈你对音乐课堂中使用多媒体教学的看法。

多媒体教学以其特有的形象直观性和应用交互性为学习者提供了全新的学习方式,在音乐教学中应用多媒体教学手段可以达到美的效果,同时也能够让学生的“学”和教师的“教”受益匪浅。具体表现在以下几个方面:

2. 试述德国宗教改革时期音乐方面的改革。

德国宗教改革是文艺复兴时期一场突出的政治宗教运动,同时它对于德国乃至整个欧洲的音乐发展产生了巨大的影响。宗教改革是在1517年由马丁·路德在维腾堡宫廷教堂门上贴出的《九十五条论纲》所引起的,其主旨是“清除教会中近来的腐败的附加物以净化教会,并返回到朴素的真正的使徒传统中去”。

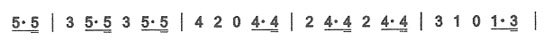

属于______拍子。

属于______拍子。