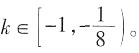

一、问题求解下列每题给出的A、B、C、D、E五个选项中,只有一项是符合试题要求的.12. 若a>b>0,k>0,则下列不等式中一定成立的是______

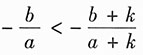

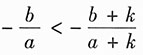

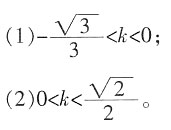

A.

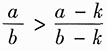

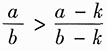

B.

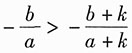

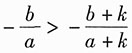

C.

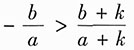

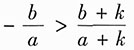

D.

E.

A B C D E

C

[考点] 方程和不等式

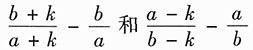

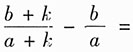

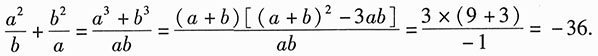

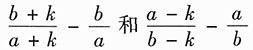

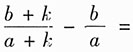

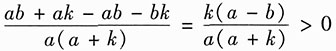

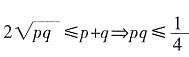

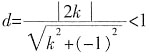

[解析] 观察前4个备选选项,旨在判断

的正负号,

,因此

,故答案锁定在C.

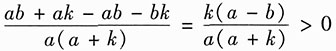

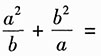

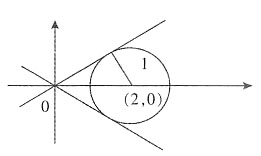

14. 若实数x,y满足等式(x-2)

2+y

2=3,则

的最大值是______。

A.

B.

C.

D.

E.1

A B C D E

A

[考点] 直线与圆的位置关系.

[解析]

则利用圆心到直线的距离等于圆的半径即可计算出t的最大值.

利用图形观察也可以直接求解.

三、逻辑推理下列每题给出的A、B、C、D、E五个选项中,只有一项是符合试题要求的。12. 中文专业诗歌鉴赏课程张老师给赵、钱、孙、李、周、吴、宋、孔8名学生分配了3类诗歌鉴赏的学习任务,分别是古体诗、近代诗和现代诗。一个学生只能选择一种诗歌类型进行鉴赏,且每种类型选择的人数最多3个,已知:

(1)如果赵没有选择古体诗或者钱没有选择现代诗,那么孙选择现代诗并且李选择近代诗;

(2)如果李没有选择现代诗或者吴选择古体诗,则钱和孙都会选择近代诗;

(3)孙和吴会选择相同的诗歌类型。

如果周和宋选择相同的诗歌类型,则以下哪项一定为真?______

- A.钱选择近代诗鉴赏。

- B.李不选择现代诗鉴赏。

- C.孔选择现代诗鉴赏。

- D.宋选择古体诗鉴赏。

- E.吴不选择近代诗鉴赏。

A B C D E

D

[考点] 分析推理——分组:普通分组

[解析] 已知:8个人分3组,每组最多3人,只能是3、3、2的分组。

(1)赵≠古体诗or钱≠现代诗→孙=现代诗and李=近代诗;

(2)李≠现代诗or吴=古体诗→钱=近代诗and孙=近代诗;

(3)孙=吴。

附加条件:周=宋。

可以看出当(1)前件为真时,可得:孙:现代诗and李=近代诗,说明孙≠近代诗,代入(2)逆否得:李:现代诗and吴≠古体诗,出现李=近代诗and现代诗的情况,与1人只能选择1种类型鉴赏矛盾,所以(1)的前件为假,可得:赵=古体诗and钱=现代诗。

根据:钱=现代诗,说明钱≠近代诗,代入(2)逆否得:李=现代诗and吴≠古体诗。由(3)孙=吴且吴≠古体诗可得:孙和吴:近代诗,周和宋=古体诗,选D。

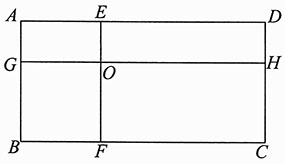

| 古体诗

|

近代诗

|

现代诗

|

| 赵

|

吴

|

钱

|

| 周

|

孙

|

李

|

| 宋

|

|

|

1. 论证有效性分析:分析下述论证中存在的缺陷和漏洞,选择若干要点,写一篇600字左右的文章,对该论证的有效性进行分析和评述。(论证有效性分析的一般要点是:概念特别是核心概念的界定和使用是否准确并前后一致,有无各种明显的逻辑错误,论证的论据是否成立并支持结论,结论成立的条件是否充分等。)

上半年经济数据出来之后,关于中国经济能否回升的争议依然很大。乐观者认为中国经济的去库存已接近尾声,故第三季度开始经济将回升;悲观者认为中国经济已经进入长期下降轨道。其实,这两种观点都未必错,因为一个是看短周期波动,另一个是看长周期趋势。短周期波动会引发政策的预调、微调,让经济增长更加平稳;而长周期下行则会倒逼经济改革与结构调整,提高经济运行质量,也未必是坏事。

不过,即便是对短周期是否触底回升的判断,也不应只看全国GDP增速的数据,因为中国东部与中西部地区的经济发展差异较大,增长模式也不相同。如重庆、贵州等地数据反映经济还完全处在上升周期中,中西部地区上半年的GDP增速也普遍在10%以上。但不少东部沿海省份的经济增速却低于7.5%的水平。由于中国GDP总量超过50%的比重在东部12个省市中,东部经济对全国整体经济来说举足轻重,中国经济是否回升关键是要看东部,而不应该看中西部。东部地区经济如果回升乏力,则中国经济即便见底,回升也难有持久性。其中的原因不仅是经济总量问题,更是经济增长的质量问题。如前年出台的四万亿投资计划中,中西部固定资产投资资金来自国家预算内资金增长率分别为60.2%、89.2%,分别比东部高13.8和42.8个百分点。正是由于这种行政性的资金划拔,其投资效益也必将大大低于东部地区。

今年上半年,贵州经济增速达到14.5%,位居已公布数据的各省市中第一,但该省上半年固定资产投资增速竞达60%,拉动经济增长9.6个百分点。这样的投资能否形成规模经济,能否有效拉动内需,却是值得怀疑的,因为过去10年贵州人口净减少了50多万,而全国人口增加了7000多万。投资向西,人口向东,这一现象值得反思。

[范文] 漏洞百出的中国经济分析

上文就中国经济的分析,在逻辑上可谓漏洞百出。

首先,中国GDP总量超过50%在东部,不能必然推出中国经济是否回升就不应该看中西部。如果东部经济一直不温不火,而面积更大、资源更丰富、人口更多的中西部经济近年来却异军突起,正决定性地拉动着未来整个中国经济的高速增长,这时我们还能对它视而不见吗?

其次,不少东部沿海省份上半年经济增速低于7.5%,这里的“不少”究竟是几个?三四个?五六个?还有,它们占沿海12省市经济总量的比重是否很低?如果其他比重更高的沿海省市的增速远大于7.5%,再加上中西部省份增速都超过10%,那么还能说中国经济没有回升吗?

再次,中西部经济的行政性资金划拨,未必就会导致其投资效益低于东部地区,因为市场作为一种资源配置手段,并不是唯一的,更不是万能的。适当的行政手段或许更能找准当前经济的盲点、克服市场的短视性,甘当铺路人去投资基础设施建设,以此来吸引更多的资金和项目,从而更好地拉动本地乃至全国经济的发展。

最后,贵州上半年固定投资增速高,不正好可能预示了贵州经济开始起飞、规模经济开始形成吗?否则它又何以能吸引这么多的固定投资呢?至于贵州人口,虽略有减少,但其人均消费能力或许会随着经济的发展而迅猛提高,因此总内需仍可能是增加的。

由于上文推理存在诸如此类的逻辑问题,所以其得出的结论也是难以令人信服的。

1. 论说文:根据下述材料,写一篇700字左右的论说文,题目自拟。

哲学家康德指出,感恩是崇高的义务,不仅是以情动情的情感和心态,更是以德报德的行动和责任。

略

[解析]

(1)康德认为感恩是“行动”,因为感恩有助于获得更协调的人际关系。感恩是对他人帮助的一种反馈,满足了他人获得尊重和认同的心理,这使得未来有可能继续获得帮助;感恩也是隐形的回报承诺,人与人之间的关系在相互感恩中得到发展,由此也带来自我的愉悦。总之,感恩有利于形成人际交往互动中的良性循环,构建信任的人际关系。

(2)康德认为感恩是“责任”,这意味着感恩应该超越个人或政治利益的算计。虽然人不可能摆脱私利,但一个健康的社会需要人与人之间有超越斤斤计较、私利算计的关系。如果眼睛只盯着收益,恐怕不会怀有对他人和社会的感恩之情。

(3)如果在情感上不是“以情动情”,在行动上也并非“以德报德”,那么这并不是康德所说的感恩。这种“感恩”的目的只是谄媚、讨好、奉承。感恩不应该是一种奴性的感恩戴德和勉强的回报心情。这样的感恩会使道谢者觉得欠下了某种永远还不清的恩情债务,因而在人格上一辈子都挺不起腰杆。

(4)感恩应当出于被服务者的内心评价和自愿行为,而不是教育训练的结果,更不是强制性集体行为。

(5)在专制时代,人身依附关系强烈,特别强调“知遇之恩”。

(6)感恩蕴含着平等。如果只有弱势人群在感恩,强势人群在受拜,这是不正常的。只有感恩关系是平等的,社会才能变得更和谐。

______

______

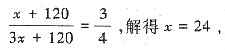

,则n=______

,则n=______ ,所以题意即

,所以题意即 .以下解方程或者代入尝试均可得答案为D.

.以下解方程或者代入尝试均可得答案为D.

.

.

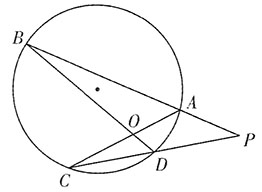

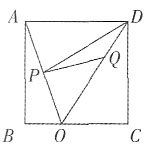

,整理得PA·PB=PC·PD,代入已知值得2PB=3×6,PB=9.

,整理得PA·PB=PC·PD,代入已知值得2PB=3×6,PB=9.

,因此选B.

,因此选B.

的正负号,

的正负号,

,因此

,因此 ,故答案锁定在C.

,故答案锁定在C. 的最大值是______。

的最大值是______。

则利用圆心到直线的距离等于圆的半径即可计算出t的最大值.

则利用圆心到直线的距离等于圆的半径即可计算出t的最大值.

。

。

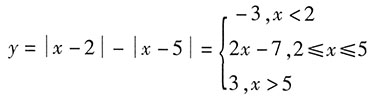

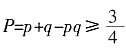

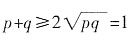

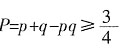

,则

,则 ,所以条件(1)充分;条件(2),

,所以条件(1)充分;条件(2), ,又因为0<p,q<1,而

,又因为0<p,q<1,而 ,则

,则 ,所以条件(2)也充分。故本题选D。

,所以条件(2)也充分。故本题选D。

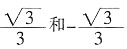

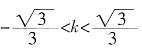

。故直线y=kx与(x-2)2+y2=1有两个交点等价于

。故直线y=kx与(x-2)2+y2=1有两个交点等价于 。由此可见,条件(1)充分,条件(2)不充分。故本题选A。

。由此可见,条件(1)充分,条件(2)不充分。故本题选A。

,解得

,解得 。所以条件(1)充分,条件(2)不充分。故本题选A。

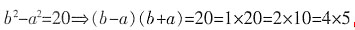

。所以条件(1)充分,条件(2)不充分。故本题选A。 ,因为b-a与b+a奇偶性相同,所以只能是b-a=2,b+a=10,解得a=4,b=6,即小明的年龄为a2=42=16岁,所以条件(1)和条件(2)联合充分。故本题选C。

,因为b-a与b+a奇偶性相同,所以只能是b-a=2,b+a=10,解得a=4,b=6,即小明的年龄为a2=42=16岁,所以条件(1)和条件(2)联合充分。故本题选C。

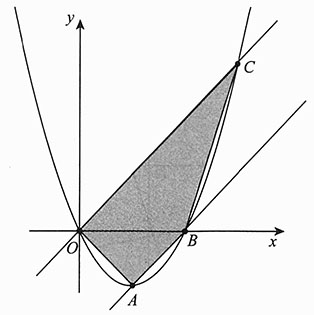

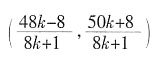

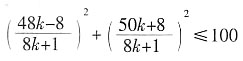

。lg(x2+y2)≤2,即x2+y2≤102,表示与点(0,0)距离不超过10的点的集合。三条直线所围成的三角区域D中的所有点与点(0,0)的距离不超过10,等价于以上所求三个交点与点(0,0)距离不超过10。(0,7)、(6,8)均符合该条件。

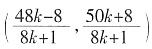

。lg(x2+y2)≤2,即x2+y2≤102,表示与点(0,0)距离不超过10的点的集合。三条直线所围成的三角区域D中的所有点与点(0,0)的距离不超过10,等价于以上所求三个交点与点(0,0)距离不超过10。(0,7)、(6,8)均符合该条件。 与点(0,0)的距离不超过10等价于

与点(0,0)的距离不超过10等价于 ,化简为57k2+56k-1≥0,得

,化简为57k2+56k-1≥0,得 或k≤-1。又k<0,则k≤-1。故条件(1)充分,条件(2)不充分,故本题选A。

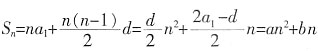

或k≤-1。又k<0,则k≤-1。故条件(1)充分,条件(2)不充分,故本题选A。 ,可知等差数列前n项和公式可整理成关于n的二次函数形式且不含常数项。反过来,已知数列前n项和为Sn=an2+bn,则a1=a+b,n>1时,an=Sn-Sn-1=an2+bn-a(n-1)2-b(n-1)=2an-a+b=a+b+(n-1)2a,可知原数列是首项为a+b,公差为2a的等差数列。

,可知等差数列前n项和公式可整理成关于n的二次函数形式且不含常数项。反过来,已知数列前n项和为Sn=an2+bn,则a1=a+b,n>1时,an=Sn-Sn-1=an2+bn-a(n-1)2-b(n-1)=2an-a+b=a+b+(n-1)2a,可知原数列是首项为a+b,公差为2a的等差数列。