三、实验题1. 设计实验证明大脑皮层运动区对躯体运动有交叉性和倒置性支配的特点。

(1)方法与步骤

①取一只家兔,将其麻醉后腹位固定于手术台上。用剪毛剪将头顶部被毛剪去,再用手术刀由眉间至枕骨部纵向切开皮肤,沿中线切开骨膜。用手术刀柄自切口处向两侧刮开骨膜,暴露额骨及顶骨。用骨钻在一侧的顶骨上开孔(勿伤及脑组织)后,将咬骨钳小心伸入孔内,自孔处向四周咬骨以扩展创口。向前开颅至额骨前部,向后开至顶骨后部及人字缝之前(切勿掀动人字缝前的顶骨,以免出血不止),暴露双侧大脑半球。

②用眼科剪小心剪开脑膜,暴露脑组织。将温热生理盐水浸湿的薄棉片盖在裸露的大脑皮层上(或滴几滴石蜡油)防止干燥。

③放松动物四肢,用棉球吸干脑表面的液体。将无关电极固定在头部切开的皮肤上,先用刺激电极接触皮下肌肉,调节刺激强度。以引起肌肉收缩的最小刺激强度及25~30次/s的频率刺激大脑皮层的不同区域,观察躯体肌肉活动的反应。绘出大脑半球背面观的轮廓图,标出躯体肌肉运动的代表点。

(2)结果预测及分析

刺激家兔皮层运动区左顶部,可引起右后肢运动;刺激右顶部,可引起左后肢运动;刺激中间部,可引起前肢运动。本实验验证了大脑皮层运动区对躯体运动支配的特点,如交叉性、倒置性等。

[解析] 实验设计方法和实验过程;能否证实实验要求的结果;分析大脑皮层运动区对躯体运动的调节。

四、分析论述题1. 用稳态的观点论述正常机体内环境的相对恒定。

正常机体是由细胞组成的,细胞浸浴在细胞外液之中,这是细胞生活的环境,称为内环境。内环境中有细胞所需要的O

2、氨基酸、葡萄糖、脂肪酸等养分,以及Na

+、Cl

-、

等离子,还含有CO

2及细胞代谢产物。这些物质成分和理化性质(如血液pH、渗透压等)不是不变的,而是不断变化的,但又是相对恒定的,把这种状态称为内环境稳态。稳态的维持是细胞内外之间、内环境和外环境之间不断地进行物质交换取得动态平衡的结果。只有内环境保持稳态,机体才能生存,体内的各个器官、组织、细胞才能正常活动。具体地说,经过消化器官将食物水解成可吸收的营养物质和通过呼吸器官吸进的O

2以及经过细胞产生的代谢产物和CO

2都通过血液循环系统进行运输,不断向细胞提供营养物质和O

2,也不断将细胞产生的代谢产物和CO

2经肺和肾排出体外,以维持内环境新的动态平衡。在整体情况下,上述内环境新的动态平衡的维持需在神经和体液的调控下完成。如果内环境的各种成分和理化性质超出了正常机体的变化范围,内环境稳态就会受到破坏,轻者得病,重者生命完结。

[解析] 内环境的概念;稳态的概念;内环境和稳态的相互关系;正常机体如何维持内环境的相对恒定。

需吃透概念。

2. 分析疑血系统、抗凝系统以及纤溶系统相互之间的关系。

凝血系统、抗凝系统以及纤溶系统都有各自的生理功能,它们之间又保持着动态平衡,保证血液在循环系统中正常流动。

凝血系统包括内源性和外源性凝血系统,可使血液由流动的液体状态转变为不能流动的凝胶状态,即血液凝固或血凝。血管内的血凝块,可刺激血管内皮细胞产生大量纤溶酶原激活物,活化的凝血因子Ⅻ(Ⅻa)可使前激肽释放酶转变为激肽释放酶,再激活纤溶酶原,进而启动纤溶系统。一些纤溶抑制物除可灭活纤溶酶外,还可抑制凝血酶、激肽释放酶等。

抗凝系统包括细胞抗凝系统和体液抗凝系统。细胞抗凝系统指单核巨噬细胞系统,可吞噬已被激活的凝血因子、组织因子、凝血酶原复合物和可溶性纤维蛋白单体。体液抗凝系统指抗凝血酶Ⅲ、肝素、蛋白质C和组织因子途径抑制物等物质,可抑制血凝过程。蛋白质C可被凝血酶激活。

纤溶系统包括纤维蛋白溶解酶原(纤溶酶原)、纤维蛋白溶解酶(纤溶酶)、激活物和抑制物。纤溶的基本过程分为两个阶段,即纤溶酶原的激活和纤维蛋白的降解。纤溶酶可以清除纤维蛋白凝块和血管内的血栓,保证血液在血管内的畅通,利于受损组织的再生和修复。纤溶酶原激活物可被肝素、蛋白质C激活而释放。

总之,凝血系统的活动,可因血管或组织的损伤被激活,而抗凝系统和纤溶系统的活动又可将血液的凝固限制在一定的生理范围内,已形成的血凝块也可被及时溶解。

[解析] 三个系统的生理作用(简要);

三个系统协调保证血液在循环系统中正常流动(主要)。

三个系统的活动过强或过弱,相互不协调,均可造成疾病。

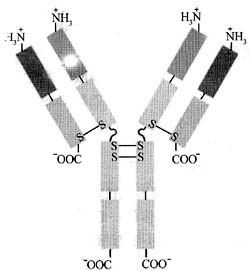

六、简答题1. 下图为IgG的Y形分子结构示意图,请指出重链、轻链、抗原结合部位、可变区。举例说明IgG在蛋白质鉴定中的用途。

(1)结构标注

(2)应用

IgG是免疫球蛋白的一种类型,不同IgG分子虽然基本结构相似,但其抗原结合部位具有特异性,可用于鉴定抗原。例如,以某蛋白质为抗原制备的IgG可作为一抗鉴定该蛋白质在某一生物样品中存在与否。最常用的方法是免疫印迹:将蛋白质样品进行SDS-PAGE分离,然后转移至NC膜(或其他膜)上,用特异抗体IgG孵育膜上的蛋白质条带,结合抗IgG的酶标二抗即可以鉴定出目标蛋白质的条带。

[解析] 免疫球蛋白IgG分子结构、抗原结合部位;lgG应用。

抗体与抗原虽然不是生物化学的重要内容,但因其在生命科学研究中应用广泛,常出现在考题中。抗体分子有多种形式,IgG是抗体中的一种形式,也是最常用于研究的抗体种类。它含两条重链,两条轻链。轻链上有一个可变区,一个恒定区;重链上有一个可变区,3个恒定区。IgG分子有两个抗原结合位点,分别位于“Y”字形结构的两个“臂”端,即多肽链的N端。蛋白质鉴定有多种技术,如免疫印迹、免疫共沉淀、ELISA、细胞免疫荧光标记等,都需要针对目标蛋白的特异抗体,以及带有标记(酶或荧光基团)的二抗,大多数用IgG形式的抗体。

2. 请写出葡萄糖异生的四步关键反应。

(1)写出概念

即葡萄糖的异生作用是指由非糖物质,如丙酮酸、草酰乙酸等化合物,合成葡萄糖的过程。

(2)以丙酮酸为例,葡萄糖异生的四步关键反应

①丙酮酸→草酰乙酸,由丙酮酸羧化酶催化,需要ATP。

②草酰乙酸→磷酸烯醇式丙酮酸,由磷酸烯醇式丙酮酸(PEP)羧激酶催化,需要ATP或者GTP。

③1,6-二磷酸果糖→6-磷酸果糖,由果糖-1,6-二磷酸酶催化。

④6-磷酸葡萄糖→葡萄糖,由葡萄糖-6-磷酸酶催化,对于有些生物需要这步反应,而有些生物则不需要该步反应。

由一分子丙酮酸形成葡萄糖共消耗6分子ATP,或者2个GTP和4个ATP。

[解析] 葡萄糖异生的概念和反应路径及催化反应的酶。

葡萄糖异生途径的其他相关知识包括:常见的参与葡萄糖异生途径的物质;葡萄糖异生途径的细胞定位;葡萄糖异生途径的调节等。例如:“乳酸作为前体,通过______进入葡萄糖异生途径。A.磷酸二羟丙酮 B.草酰乙酸 C.乙酰CoA D.丙酮酸。”如果选择,则选择丙酮酸。因为乳酸在乳酸脱氢酶的催化下产生丙酮酸,而后丙酮酸通过上述反应合成葡萄糖。甘油是通过磷酸二羟丙酮,天冬氨酸通过草酰乙酸,乙酸通过乙酰CoA进入葡萄糖异生途径。又如:“葡萄糖异生途径发生在细胞质中。”这种说法是不正确的。因为丙酮酸羧化酶存在于线粒体,因此,丙酮酸生成草酰乙酸的反应在线粒体中进行,而磷酸烯醇式丙酮酸(PEP)羧激酶的定位则不同生物各有不同,有的生物定位在细胞质中,有的定位在线粒体中。所以,葡萄糖异生途径的反应不仅发生在细胞质,而且也发生在线粒体中。

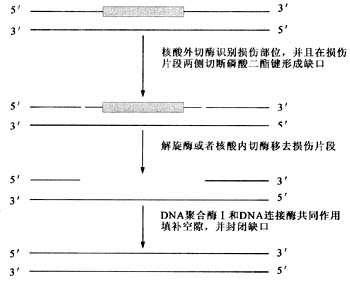

3. 试写出胸腺嘧啶二聚体造成DNA损伤的三种修复方式。

①直接修复。生物体内存在一种光裂合酶,在可见光存在下,可以直接切断嘧啶二聚体之间形成的化学键,使DNA损伤修复。

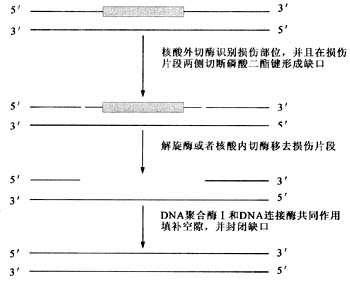

②切除修复。可以画图,标注主要的酶,并说明过程。

③重组修复。在DNA进行复制时,当一条DNA的某一部分存在嘧啶二聚体时,则DNA的复制酶系无法在损伤部位以碱基配对方式合成新的DNA子链,因此DNA的复制酶系跳过损伤部位,继续以后面正常DNA为模板合成DNA子链,空缺的部分由损伤DNA链的互补链移动相应的片段弥补。具体过程如下:在复制时,DNA的复制酶系跳过损伤部位合成DNA 1'链;新合成的DNA 1'链有缺陷部位,缺陷部位由与1号链互补的2号DNA链将相应片段重组移给DNA链1'号补齐空缺部分;2号DNA链的空缺部分,由DNA复制酶系以DNA 2'号链为模板重新合成。

[解析] DNA修复方式。

DNA的修复方式通常包括五种,即直接修复、切除修复、重组修复、错配修复以及易错修复。DNA损伤被修复时并不是需要五种修复方式都参与,特定的损伤由特定的修复方式所修复。每种修复都有各自的特点。例如,切除修复,其特点是损伤的部位被切除,即损伤部位经过修复后不再存在于细胞中;而重组修复,其特点是修复后损伤仍然保留在细胞中,而易错修复的特点是修复后的DNA与原DNA差别很大。例如:“______不参与胸腺嘧啶二聚体造成的DNA损伤的修复过程。A.直接修复B.重组修复C.切除修复D.错配修复。”如果选择,只能选择D。因为错配修复的特点是在DNA复制时进行修复,是对新合成链的修复,而胸腺嘧啶二聚体造成的是模板DNA的损伤,该方式不参与胸腺嘧啶二聚体造成的DNA损伤的修复过程。

七、实验题1. 解释“氨基酸等电点”的含义。“等电聚焦”和“酸碱滴定”哪个方法适合丙氨酸的等电点测定?请简述基本实验步骤。

①氨基酸等电点即pI,就是氨基酸分子所带正电荷与负电荷相等(净电荷为零)时溶液的pH。

②酸碱滴定适合丙氨酸等电点的测定。

③酸碱滴定测定氨基酸等电点的基本实验步骤是:在一组丙氨酸溶液中分别加入等量增加的盐酸,测定溶液pH;在另一组丙氨酸溶液中分别加入等量增加的碱,测定溶液pH。以pH为纵坐标,以酸、碱加入量为横坐标,绘出滴定曲线。滴定曲线上将出现两个拐点,它们所对应的pH即丙氨酸的pK1和pK2。利用公式pI=1/2(pK1+pK2)即可计算出丙氨酸的pI值。

[解析] 氨基酸pI;等电聚焦;氨基酸两性解离;氨基酸pI测定。

生物化学中提到等电聚焦时,往往指“等电聚焦凝胶电泳”,是用于蛋白质分离和蛋白质pI分析的一种电泳形式。氨基酸属于有机小分子,不能用凝胶电泳分析其pI。

八、分析论述题1. 比较mRNA、tRNA、rRNA在结构上的共性和特性,讨论三者在功能上的关系。

①共性:三者都由核苷酸组成,都是具有极性的单链多聚核苷酸;核苷酸之间以3',5'-磷酸二酯键相连。

②特性:tRNA分子含有较多稀有碱基,分子较小,不同种类tRNA分子大小相近;tRNA 3'末端为CCA,为接受活化氨基酸的部位;tRNA二级结构为三叶草形,三级结构为倒L形,反密码子环上含有反密码子。mRNA分子大小差异很大,大多数真核细胞mRNA 5'末端有一个“帽子”结构,3'末端有一个多聚腺苷酸(poly A)结构。rRNA分子柔性大,高级结构复杂,既含有碱基配对的双螺旋区,也有局部存在的单链、突起、内环、发夹结构等。

③mRNA、tRNA、rRNA均参与蛋白质的生物合成。mRNA是合成蛋白质的模板,tRNA用于转运合成蛋白质的原料(氨基酸),rRNA构成蛋白质合成场所(核糖体)。

[解析] mRNA、tRNA、rRNA三种核酸的基本结构;三种核酸在蛋白质合成中的生物功能。

这个题回答起来难度不大,需要注意的是,要根据题意将有关内容进行综合分析,按层次回答全面。在分析特性时,尽可能将知道的多答一些。有关三种核酸结构与功能的考题形式有多种,如tRNA的结构特点是什么?真核细胞与原核细胞mRNA结构的区别是什么?等等。只要掌握了基本内容,就可以回答自如。

2. NAD

+参与葡萄糖彻底氧化分解成二氧化碳和水、脂肪酸β氧化、氨基酸降解以及嘌呤碱基降解过程的关键反应,请写出上述生成NADH反应的过程及催化反应的酶。

①糖代谢:葡萄糖彻底氧化分解成二氧化碳和水,包括EMP途径、丙酮酸脱氢脱羧和TCA循环三个阶段,分别生成了NADH。

3-磷酸甘油醛→1,3-二磷酸甘油酸 3-磷酸甘油醛脱氢酶

丙酮酸→乙酰CoA 丙酮酸脱氢酶

异柠檬酸→α-酮戊二酸 异柠檬酸脱氢酶

α-酮戊二酸→琥珀酰CoA α-酮戊二酸脱氢酶

苹果酸→草酰乙酸 苹果酸脱氢酶

②脂代谢:脂肪酸β-氧化中的第二步脱氢反应

β-羟脂酰CoA→β-酮脂酰CoA

在L-β-羟脂酰CoA脱氢酶催化下,生成1分子NADH。

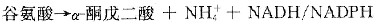

③氨基酸代谢:氧化脱氨基反应

在谷氨酸脱氢酶催化下完成。

④核苷酸代谢:腺嘌呤形成次黄嘌呤,鸟嘌呤脱氨形成黄嘌呤。由次黄嘌呤→黄嘌呤,再由黄嘌呤→尿酸都是在黄嘌呤脱氢酶的催化下进行的,NADH分别在这两步反应中生成。

[解析] 糖代谢、脂质代谢和氨基酸降解以及核苷酸降解代谢中的脱氢反应,是比较综合的一类考题。

通过这类考题,促使学生注重代谢中一些共性的问题,要求学生通过比较、总结,进而答题,例如,2009年全国硕士研究生入学统一考试农学门类联考题生物化学部分37题“请用中文或符号写出糖原(或淀粉)、脂肪酸和蛋白质多肽链生物合成中的单体活化反应式”。同学们可以根据自己的比较总结练习出题,并给出答案。

等离子,还含有CO2及细胞代谢产物。这些物质成分和理化性质(如血液pH、渗透压等)不是不变的,而是不断变化的,但又是相对恒定的,把这种状态称为内环境稳态。稳态的维持是细胞内外之间、内环境和外环境之间不断地进行物质交换取得动态平衡的结果。只有内环境保持稳态,机体才能生存,体内的各个器官、组织、细胞才能正常活动。具体地说,经过消化器官将食物水解成可吸收的营养物质和通过呼吸器官吸进的O2以及经过细胞产生的代谢产物和CO2都通过血液循环系统进行运输,不断向细胞提供营养物质和O2,也不断将细胞产生的代谢产物和CO2经肺和肾排出体外,以维持内环境新的动态平衡。在整体情况下,上述内环境新的动态平衡的维持需在神经和体液的调控下完成。如果内环境的各种成分和理化性质超出了正常机体的变化范围,内环境稳态就会受到破坏,轻者得病,重者生命完结。

等离子,还含有CO2及细胞代谢产物。这些物质成分和理化性质(如血液pH、渗透压等)不是不变的,而是不断变化的,但又是相对恒定的,把这种状态称为内环境稳态。稳态的维持是细胞内外之间、内环境和外环境之间不断地进行物质交换取得动态平衡的结果。只有内环境保持稳态,机体才能生存,体内的各个器官、组织、细胞才能正常活动。具体地说,经过消化器官将食物水解成可吸收的营养物质和通过呼吸器官吸进的O2以及经过细胞产生的代谢产物和CO2都通过血液循环系统进行运输,不断向细胞提供营养物质和O2,也不断将细胞产生的代谢产物和CO2经肺和肾排出体外,以维持内环境新的动态平衡。在整体情况下,上述内环境新的动态平衡的维持需在神经和体液的调控下完成。如果内环境的各种成分和理化性质超出了正常机体的变化范围,内环境稳态就会受到破坏,轻者得病,重者生命完结。