二、简答题1. 简要比较反射活动中的突触前抑制与突触后抑制。

两者的主要区别总结如下表:

| |

突触前抑制 |

突触后抑制 |

结构基础

抑制产生部位

起作用的递质

产生机制 |

轴-轴突触

突触前轴突末梢

GABA

突触前轴突末梢去极化→释放兴奋性递质 |

轴-体突触 轴-树突触

突触后膜

抑制中间神经元释放抑制性递质

突触后膜超极化,产生IPSP |

|

|

|

| |

减少→EPSP降低(不产生IPSP) |

|

| 作用 |

对调节感觉传入活动意义重大 |

通过交互抑制作用和回返性抑制负

反馈作用使中枢活动协调 |

|

[解析] 突触前抑制和突触后抑制的基本知识。

此类题目可从结构、功能和机制等几个方面着手作答。

2. 简述肾素-血管紧张素系统对水盐代谢的调节。

肾素是由肾脏近球小体的颗粒细胞分泌的酶。当肾素分泌增多时可使血浆中的血管紧张素原水解为血管紧张素Ⅰ,进而转变成血管紧张素Ⅱ,再转变成血管紧张素Ⅲ。血管紧张素Ⅱ和Ⅲ都有促进肾上腺皮质球状带分泌醛固酮的作用。醛固酮与远曲小管和集合管上的相应受体结合,从而促进远曲小管和集合管对Na+和水的重吸收,并促进K+的排出,使细胞外液增多,血中Na+、K+比例得以保持。

[解析] 肾素-血管紧张素系统的组成及醛固酮对水盐代谢的调节作用。

本题目重点考查肾素-血管紧张素系统对水盐代谢调节的作用,因肾素-血管紧张素系统对动脉血压的长期调节有重要作用,答题时注意不要偏离考点。

3. 简述心室肌动作电位与心电图波形不同的原因。

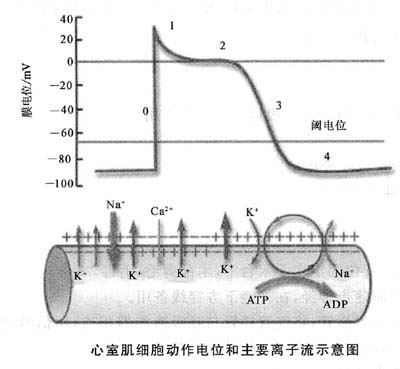

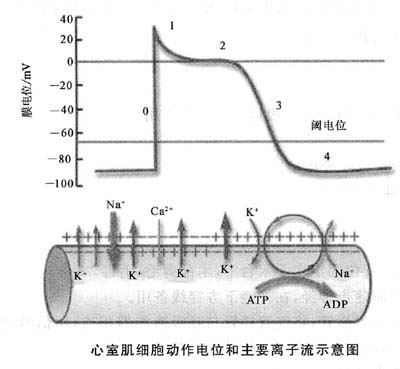

由图1和图2可见心室肌细胞动作电位波形与心电图波形都是来自于心肌细胞兴奋产生的电活动,但二者的图形确实完全不同。

心室肌细胞的动作电位波形反映了单个细胞的电变化。即心室肌细胞的静息电位由K

+平衡电位决定,动作电位包括Na

+内流引起的0期去极化,K

+外流、Ca

2+内流等引起的1期、2期和3期复极化,3期复极末由于Na

+-K

+泵和Ca

2+泵的作用,膜电位在4期时又回到了静息期。

心电图是反映在一个心动周期中,由窦房结产生的兴奋,依次传向心房和心室,这种兴奋的产生和传布所伴随的生物电变化,通过周围组织传到全身,使身体各部位在每一心动周期中都发生有规律的大小和方向不同的电变化,用引导电极置于肢体或躯体的一定部位记录出来心电的P波、QRS波群和T波等变化波形。

[解析] 心肌细胞动作电位的波形;

心电图的波形;

心肌细胞动作电位与心电图之间的关系;

为何心肌细胞动作电位与心电图波形完全不同。

只有搞清心室肌细胞的动作电位和心电图的产生原因和它们之间的关系,才能对波形完全不同给予合理的解释。

三、实验题1. 设计实验证明迷走神经对家兔呼吸运动的调节作用。

(1)方法与步骤

①家兔麻醉后,背位固定在手术台上,术部剪毛、消毒。

②分离颈部两侧迷走神经,在神经下方穿线备用。

③分离气管并安置插管,将气管插管与呼吸换能器相连,用信号记录设备记录由呼吸换能器所得的信号,从记录的曲线反映动物的呼吸运动状态。

④描记动物正常呼吸运动曲线。

⑤结扎并切断一侧迷走神经,观察、记录呼吸运动的变化。

⑥剪断另一侧迷走神经,记录呼吸运动曲线的变化。

(2)结果预测及分析

①切断一侧迷走神经后,动物的呼吸变深、变慢。从记录的呼吸运动曲线可以看到,与正常曲线相比,神经被切断后的曲线幅度加大、频率减慢。

②切断另一侧迷走神经后,动物的呼吸变得更深、更慢。从记录的呼吸运动曲线可以看到,与切断一侧迷走神经后的曲线相比,曲线幅度又有加大、频率又有减慢。

③实验结果表明,切断迷走神经,会使动物的呼吸运动发生变化,吸气与呼气之间的交替变慢,呼吸频率减慢。实验说明迷走神经可以调节呼吸节律。

正常生理状况吸气时肺扩张,牵拉呼吸道使之扩张,肺牵张感受器兴奋,冲动经迷走神经中的粗纤维传入延髓,在延髓内通过一定的神经联系使吸气切断机制兴奋,切断吸气、转为呼气,即是肺扩张反射。它的生理意义在于能够及时抑制吸气,加速吸气和呼气的交替,使呼吸深度减小,呼吸频率增加,呼吸运动较浅而快。在切断一侧迷走神经后,吸气转为呼气受阻,吸气延长、加深,呼吸运动变得较深而慢。当两侧的迷走神经都被切断后,机体的肺扩张反射便不能进行,呼吸运动就变得更加深而慢了。

[解析] 实验设计;

观察、记录家兔呼吸运动;

证明迷走神经对家兔呼吸运动的作用。

四、分析论述题1. 分析体液中Ca

2+的主要生理作用。

Ca2+在体液中的分布包括细胞内液中Ca2+和细胞外液中Ca2+,主要分布在细胞外液中。血浆中的Ca2+是内环境的重要组成部分,Ca2+的含量相对恒定在极小的范围内,它可以降低毛细血管和膜的通透性;降低神经-肌肉的兴奋性;维持神经冲动的正常传导;在突触传递过程中,由于Ca2+从突触间隙进入突触前膜,促进突触小泡移动、递质释放,并促进EPSP和IPSP的产生,完成正常的突触传递。Ca2+还是凝血因子之一(第Ⅳ因子),参与正常血液凝固。根据需要,血中部分Ca2+转移到胎儿或乳中,成为不可缺少的重要成分之一。

Ca2+在细胞内液中虽然含量很少,但具有重要的生理意义。骨骼肌细胞中,Ca2+聚集在肌浆网中(而心肌肌浆网释放的Ca2+完全依赖于细胞外Ca2+的流入),当动作电位沿肌膜传递至肌浆网时,肌浆网的Ca2+通过激活了的钙通道释放到胞质,成为兴奋-收缩耦联的关键因子,并引发肌肉收缩,以至维持肌肉的正常收缩。在心肌细胞膜上有钙泵,对心肌细胞复极化后恢复静息状态起着重要作用。此外,Ca2+作为第二信使,广泛参与了细胞的信号转导过程。

[解析] Ca2+在体液中的分布;不同部位Ca2+的作用。

注意“体液中”的Ca2+和“体内”Ca2+的区别,若问体内Ca2+,一定要包括占体内99%的骨钙等。问到体液中的Ca2+既要考虑细胞内液中的Ca2+,又要考虑细胞外液中的Ca2+。

2. 试述反刍动物唾液分泌的特点及其对瘤胃消化代谢的作用。

哺乳动物的唾液是腮腺、颌下腺和舌下腺及许多小颊腺分泌的混合液。颌下腺、舌下腺和颊腺的分泌物富含黏液,具有润滑和保护作用,也可以防止瘤胃内泡沫的产生,单胃动物为连续分泌,而反刍动物为间断性分泌;腮腺为浆液性分泌物,但缺少酶,单胃动物为间断性分泌,而反刍动物为连续分泌。不同哺乳动物唾液分泌的量和唾液的成分是有区别的,这与它在消化中的作用是相适应的。反刍动物唾液分泌量大,一方面需浸润饲料,利于吞咽;另一方面对从瘤胃逆呕的饲草在口腔中再咀嚼、再混合唾液、再吞咽更有利。反刍动物唾液的成分也与单胃动物差异甚大。反刍动物唾液内含有大量碳酸氢盐和磷酸盐,碱性强,pH可达8.1,大量碱性唾液进入瘤胃,对中和瘤胃微生物发酵所产生的酸,维持瘤胃内环境相对恒定和机体的酸碱平衡具有重要意义。反刍动物唾液内还含有尿素,为瘤胃微生物提供氮源;肝脏内形成的尿素,一部分经唾液重新进入瘤胃,因此,唾液是尿素再循环的中间环节。

[解析] 唾液及唾液分泌;

反刍动物唾液分泌的特点;

反刍动物唾液分泌和瘤胃消化的关系。

同一个系统内各器官之间功能联系密切。

六、简答题1. 简述解偶联剂(DNP)使线粒体氧化磷酸化和电子传递链解偶联的作用实质。

①DNP即2,4-二硝基苯酚,是一种疏水性物质,可以在膜中自由移动。

②DNP又是一种弱酸,可以解离出质子。

③DNP通过在线粒体内膜上的自由移动,将线粒体电子传递过程中泵出的质子再带回线粒体内,严重破坏跨线粒体内膜的质子梯度,从而切断氧化磷酸化合成ATP的驱动力。

④由于DNP不影响电子传递链本身的功能,因此DNP存在时线粒体电子传递可以照常进行。

[解析] 氧化磷酸化耦联;解耦联剂;解耦联机理。

有关线粒体电子传递和氧化磷酸化的抑制剂、解耦联剂是容易考试的内容之一。有关抑制剂分三类:电子传递链抑制剂、氧化磷酸化抑制剂、解耦联剂。鱼藤酮(抑制NADH-Q还原酶活性,使NADH上的电子不能传递给CoQ)、抗霉素A(抑制电子从QH2→Cyt c1)、氰化物等(抑制电子从Cyt c→O2)可抑制电子传递,但氧化磷酸化因失去驱动力也不能正常进行;寡霉素能抑制氧化磷酸化,但电子传递照常进行;DNP是典型的解耦联剂,使用后电子传递可进行,但不能产生ATP。

2. 下面是利用双脱氧法对未知DNA序列进行测定的电泳凝胶图,请根据电泳结果写出被测DNA的序列。

①写出测序凝胶上的核苷酸序列:5'AGGCTGACGGA 3'

②写出上述序列的互补序列:

3'TCCGACTGCCT 5'

③按照5'→3'写出被测序列:

5'TCCGTCAGCCT 3'

[解析] 双脱氧法测定DNA序列的原理。

从样品在电泳琼脂糖凝胶中运动速度与分子大小的关系可知,分子量较小的核苷酸走在凝胶的底部,因此第一步读取凝胶中核苷酸的序列,我们也可以从上往下读,只是注意写出的序列与常规写法不同,此时左边是DNA的3',而右边是5',即3'AGGCAGTCGGA5'

而后直接对应写出其互补序列,该序列正好是5'在左边,即

5'TCCGTCACCT3'

这个方法比答题要点给出的方法更为简单,只需要两步,而且不易出错。

3. 请描述糖核苷酸的合成过程,并举例说明UDPG、ADPG分别参与了哪些物质的合成代谢。

(1)糖核苷酸的合成

1-磷酸葡萄糖+NTP→NDPG+焦磷酸 由核糖核苷二磷酸葡萄糖焦磷酸化酶催化

(2)ADPG参与淀粉的合成

ADPG+(葡萄糖)n→ADP+(葡萄糖)n+1 由淀粉合酶催化

(3)UDPG参与蔗糖、糖原、纤维素的合成

UDPG+6-磷酸果糖→磷酸蔗糖+UDP 由蔗糖-6-磷酸合酶催化

磷酸蔗糖→蔗糖+Pi

由磷酸蔗糖酯酶催化

UDPG+(葡萄糖)n→UDP+(葡萄糖)n+1 由糖原合酶催化

UDPG+(葡萄糖)n→UDP+(葡萄糖)n+1 由纤维素合酶催化

[解析] 糖核苷酸的概念、合成过程及作用。

糖核苷酸在二糖和多糖合成过程中起非常重要的作用。首先了解什么是糖核苷酸,其次是参与糖核苷酸合成的底物和催化反应的酶,再次需要了解糖核苷酸的种类和功能。这些知识可以单独也可以结合在一起作为考点。

八、分析论述题1. 比较mRNA、tRNA、rRNA在功能上的共性和特性,并结合前沿进展讨论核酶与rRNA的关系及发现核酶的重要意义。

①功能上的共性:都参与蛋白质合成。

②功能上的特性:mRNA携带着来自基因的遗传密码,决定多肽链的氨基酸顺序,是蛋白质合成的模板。tRNA通过反密码子识别mRNA上的密码子,在蛋白质合成中携带特异的氨基酸掺入到蛋白质特定序列中。rRNA是构成核糖体的重要骨架组分,为蛋白合成提供合适的场所。

③核酶是具有催化活性的核酸分子,它具有底物专一性、高效性等酶特征。近些年发现rRNA不仅与蛋白质一起构成核糖体,而且有的rRNA具有核酶功能,在肽键合成中发挥一定作用,并参与肽键的形成。

④核酶的发现具有重要的科学意义:a.拓展了酶的概念,改变了“酶一定是蛋白质”的传统观念。b.揭示了内含子自我剪接的奥秘,促进了RNA加工机理的研究。c.为生命起源和分子进化提供了新的依据。

[解析] RNA功能的多样性;分析综合能力;核酶。

过去一直认为rRNA只是构成核糖体的“骨架”,生物合成蛋白质的主角是核糖体中的蛋白质,自从发现23 S rRNA能作为“核酶”催化肽键形成,rRNA在核糖体中的作用越来越受到关注。20世纪80年代,T.Cech等在研究四膜虫26 S rRNA前体(6400bp)成熟过程时首先发现了核酶。

2. 在无细胞翻译体系中,按照4:1的比例加入A和G。如果以A、G形成的mRNA为蛋白质合成模板,则有哪些氨基酸参与蛋白质合成?请写出这些氨基酸的密码子,并指出哪种氨基酸掺入的频率最高,哪种氨基酸掺入的频率最低。(密码字典请参考相关教材)

①如果以A、G形成的mRNA为蛋白质合成模板,则模板中密码子应该包括:AAA、AAG、AGA、GAA、AGG、GAG、GGA和GGG,它们分别是氨基酸Lys、Lys、Arg、Glu、Arg、Glu、Gly和Gly。

②由于底物A与G的比例是4:1,因此在形成模板时,AAA密码子出现的频率应该是4×4×4,即64;AAG、AGA、GAA出现的频率应该是4×4×1,即16;AGG、GAG、GGA出现的频率应该是4×1×1,即4;GGG出现的频率应该是1×1×1,即1。所以,在氨基酸掺入时,Lys出现的频率最高,而Gly出现的频率最低。

[解析] 密码子的特性,特别是简并性。

密码子的特点是生物化学蛋白质合成一章中的重要内容。除密码子的简并性外,识别密码子的反密码子,其碱基的摆动性在与密码子识别时也非常有特点,通常人们也认为是密码子的摆动性。利用这个知识点,请同学以“生物体内有20种氨基酸,编码这20种氨基酸的密码子有多少个?同时在蛋白质合成时,推测至少应该有多少种tRNA运输这些氨基酸?请写明理由”为题目进行练习。

的氨基酸是______。

的氨基酸是______。 通常是由谷氨酸氧化脱氨提供的,其他氨基酸如Asp和Arg参与尿素循环。

通常是由谷氨酸氧化脱氨提供的,其他氨基酸如Asp和Arg参与尿素循环。