一、单项选择题 下图显示的长江大桥创造了多项世界记录:最大主跨(1088米)、最深桥基、最高桥塔和最长拉索。建造该桥经历的挑战气象条件差(面临台风等的威胁)、水文条件复杂(江面宽,水深,浪高)、基岩埋藏深(达300米)、航运密度高等。据此完成下列问题。

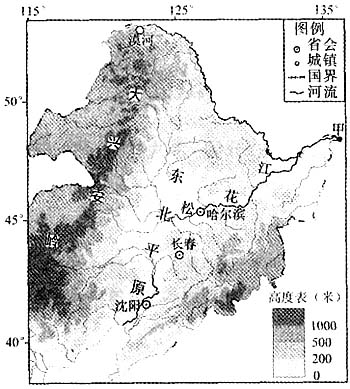

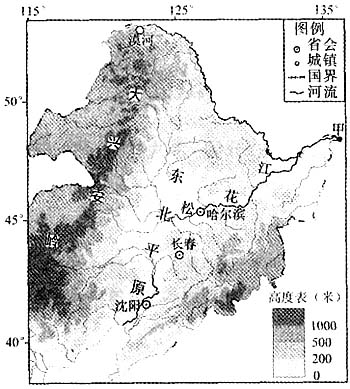

读下图,回答下列问题。

读下图,回答下列问题。

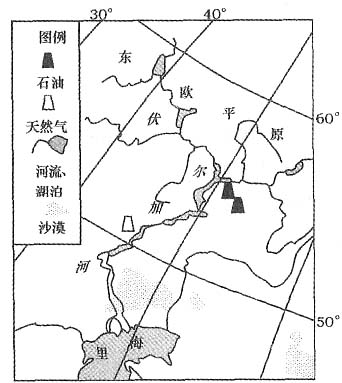

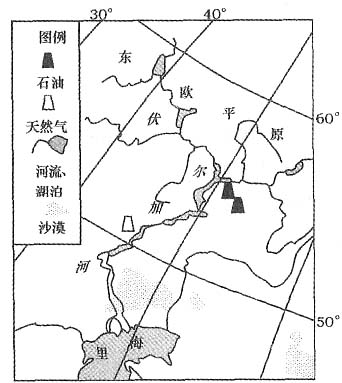

下图为伏尔加河主要流经地区示意图。完成下列问题。

下图为伏尔加河主要流经地区示意图。完成下列问题。

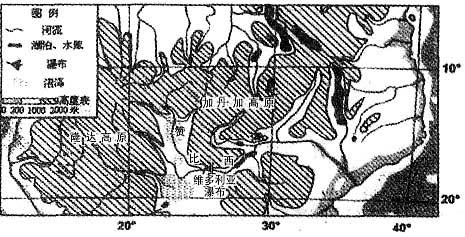

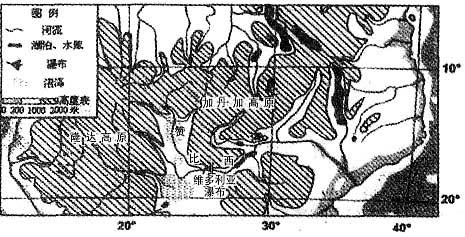

下图是非洲赞比西河流域水系分布示意图。读图回答下列问题。

下图是非洲赞比西河流域水系分布示意图。读图回答下列问题。

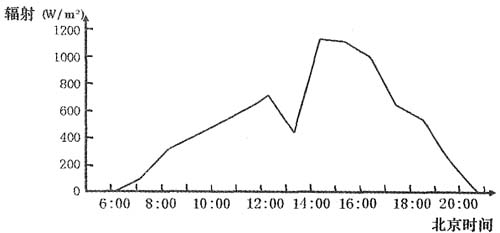

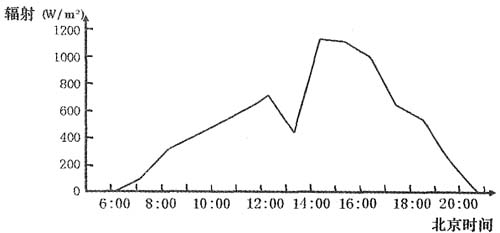

下图表示我国某地某日测试记录的到达地面的太阳辐射日变化。完成下下列问题。

下图表示我国某地某日测试记录的到达地面的太阳辐射日变化。完成下下列问题。

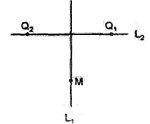

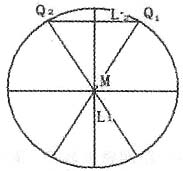

下图中,M为赤道与某一经线L1的交点,北半球任一纬线L2上两点Q1、Q2分别位于经线L1的东、西两侧。完成下列问题。

下图中,M为赤道与某一经线L1的交点,北半球任一纬线L2上两点Q1、Q2分别位于经线L1的东、西两侧。完成下列问题。

16. 若某日晨线和昏线分别经过M、Q

1和M、Q

2,且Q

1、Q

2之间经度差达到最大值,则______。

- A.Q1、Q2间地球表面上的最短路线经过北极点

- B.M、Q1之间连线与地轴相交

- C.M、Q1、Q2三点位于同一经线圈上

- D.Q1、Q2两点的直立物日影分别朝西、朝东

A B C D

A

[解析] 本题主要考查日照图中晨昏线的判读与应用。根据材料中的信息可以画出如图所示的简化图。若某日晨线和昏线分别经过M、Q

1和M、Q

2,且Q

1、Q

2之间经度差达到最大值,即为180°,这时Q

1、Q

2间地球表面上的最短路线经过北极点,M、Q

1之间连线与地轴不相交,M、Q

1、Q

2三点也不位于同一经线圈上,Q

1、Q

2两点的直立物日影都朝北。

17. 若两个不同日期的晨线分别经过MQ

1,和MQ

2,且Q

1、Q

2与L

1之间地方时差不等则Q

1、Q

2______。

- A.可能同是晨昏线与纬线的切点

- B.可能都位于东半球

- C.不可能在同一时区

- D.不可能出现在1至6月间

A B C D

B

[解析] 若两个不同日期的晨线分别经过M、Q1和M、Q2,且Q1、Q2与L1之间地方时差不等,则Q1、Q2不可能同是晨昏线与纬线的切点,可能都位于东半球(也可能都位于西半球或分别位于东半球与两半球),也可能在同一时区,也可能出现在1至6月间(或其他各月)。所以只有答案B正确。

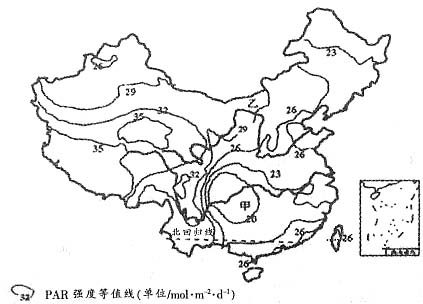

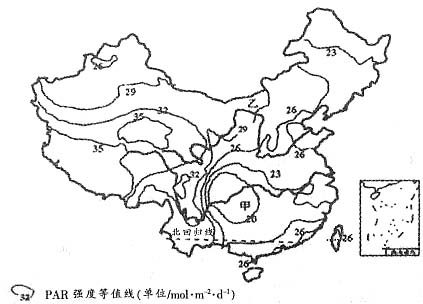

能被植物光合作用利用的太阳辐射,称为光合有效辐射(PAR)。下图示意1961—2007年我国年平均PAR强度的空间分布。据此完成下列问题。

能被植物光合作用利用的太阳辐射,称为光合有效辐射(PAR)。下图示意1961—2007年我国年平均PAR强度的空间分布。据此完成下列问题。

二、简答题1. 简述读图题的编写要点。

编制读图分析题时要注意以下几点:图象中的信息要简洁明了,在保持图像结构完整的前提下尽可能删除无关的内容;一道题要构成一个相对完整的知识内容中心,不宜变成各种内容的拼凑;一道题中可以以一种形式为主,如以填充为主,适当穿插其他形式,答案尽可能简洁;一道题中的若干小问题,应保持从易到难的梯度。对于各种图象要结合其特点设问,如地图和剖面图除了考查地理事物的水平分布、垂直分布,还可以考查分布规律和分布原因;示意图着重考查地理事物的相互关系、演变过程、形成原因;统计图表着重考查考生运用数据分析问题的能力;景观图和漫画着重考查观察问题的能力等。

2. 什么是以自学或探究为主的教学方法?以自学或探究为主的教学方法主要有哪些?

(1)以自学或探究为主的教学方法,是指教师组织学生自学或引导学生通过探究、讨论等活动而获得知识的方法。这一类教学方法的特点在于,改变了“教师占中心地位,学生处被动地位”,“教师讲,学生听”的传统基本格局,鼓励学生自学和探索发现,注意激发学生的学习兴趣,使学生的独立性得到发挥,从而培养和发展了学生的自学能力、创造能力、思维能力以及各种活动能力。

(2)在地理教学中,以自学或探究为主的教学方法,主要有程序教学法、自学辅导法、发现法、“读议讲练”法等。

三、材料分析题1. 青海省西宁市位于湟水谷地,平均海拔2261m,近年来经济发展迅速,区域中心城市地位日益凸显。根据下列材料,结合所学知识,完成(1)~(4)题。

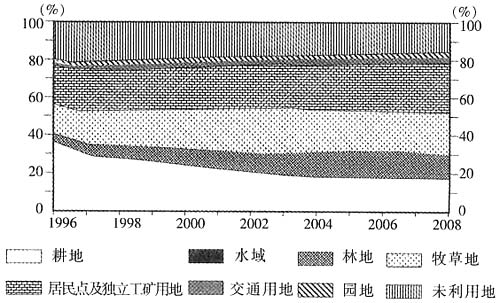

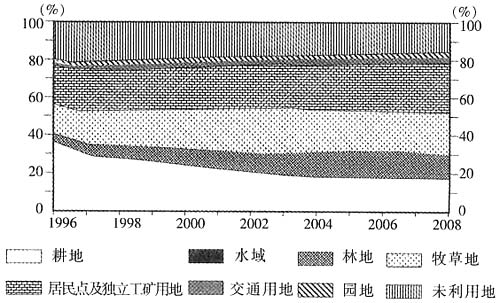

材料一:1996—2008年西宁市土地利用类型结构变化图

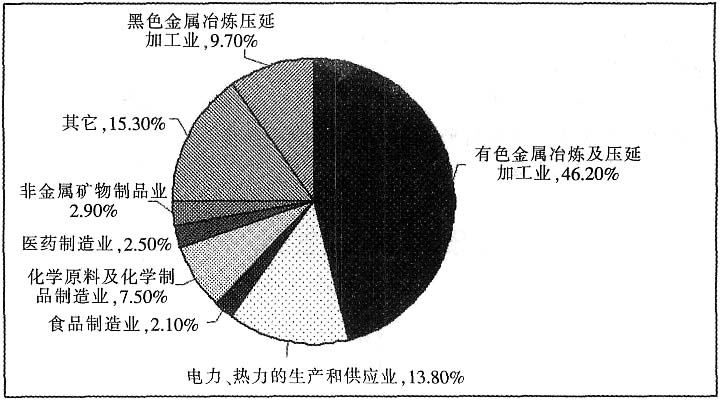

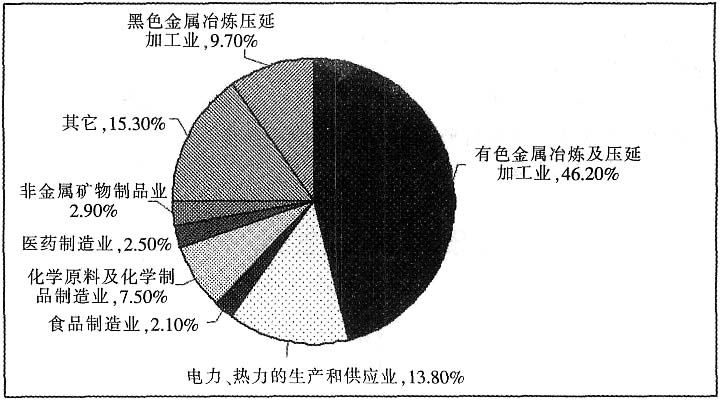

材料二:2011年西宁市工业产值结构图

(1)“到西宁避暑,请带上毛衣”。这一说法的主要依据是______。

(2)西宁的城市形态呈条带状,主要受______、______等自然因素的影响。

(3)1996—2008年期间,西宁市耕地、居民点及独立工矿用地所占比重总体分别呈何种变化趋势?其主要原因分别是什么?

(4)2011年西宁市工业结构的主要特点是什么?可能带来哪些问题?

(1)海拔高,夏季凉爽;气温日较差较大

(2)地形 河流

(3)耕地:比重下降

原因:居民点及独立工矿用地、交通用地等占用耕地;退耕还林、还草。

居民点及独立工矿用地:比重上升

原因:城市(镇)化及工业化的发展。

(4)特点:以有色金属冶炼及压延加工业等重工业为主,高耗能产业比重大。

问题:①能源、资源消耗量大,可能带来资源枯竭;②可能造成生态破坏和环境污染;③产业转型升级难度大。

2. 阅读以下关于“日本自然环境特征”教学过程设计,回答问题。

1.导入:播放有关富士山、樱花、东京景色、和服、寿司的图片,引出课堂主题——衣、食、住、行聊日本。

2.学生学习成果展示:事先安排学生分成四个小组分别研究日本的衣、食、住、行,在课堂上进行展示汇报。

(1)“衣”小组汇报:小组代表描述日本衣着特点,并分析为什么会形成这样的特点。

小组问题:日本在哪里?

(2)“食”小组汇报:小组代表描述日本饮食特点,并分析为什么会形成这样的特点。

小组问题:日本人为什么爱吃海产?

(3)“住”小组汇报:小组代表描述日本传统住房的特点,并分析为什么会形成这样的特点。

小组问题:日本为什么多火山地震?

(4)“行”小组汇报:小组代表描述日本人爱去的地方、日本主要的交通特点,并分析为什么会形成这样的特点。

小组问题:日本地形以什么为主?

3.师生小结:归纳日本的自然环境特征,指出了解国家自然环境的方法。

问题:

(1)分析点评上述教学过程设计,指出其中存在的主要问题。

(2)结合材料,给出合适的教学建议。

(1)该教学过程设计试图从学生熟悉的日本事物入手,综合分析、说明日本的自然特征。主要采用了学生自主探究的方式进行学习,教学策略能够激发学生参与的热情,但教学重点并不突出。其主要问题有以下几点:

①选取的一些地理现象与要说明的地理特征问缺少必然联系,不能令人信服地揭示地理要素间的综合性关系。例如,通过观察日本的传统服饰特点不能必然推导出日本的地理位置;通过了解日本出行的特点,也不能必然推导出日本的地形特点。因此,选取合适的地理事物,准确地反映出地理要素问综合性影响的关系成为教学的关键。

②呈现的图象信息与学习的内容间缺少直接关系。例如,展示樱花、东京景色等景观图片很难让学生分析出日本的自然环境特点。

(2)在缺少合适的课外教学资源的情况下,建议充分利用课本。例如,可请同学们观察课文“日本进口的主要工业原料的百分比”。思考:能否看出日本国情最突出的特点?小结:自然资源贫乏。这样的教学过程也许不如案例中的教学方法新颖,但是能更好地反映出区域自然条件与人文要素对地理事物、过程的综合影响,从而有利于从整体上对地理事物特征形成更客观的认识。再如,通过将非洲与日本海岸线对比,可以发现日本海岸线曲折,总结出日本的另外一个自然特点,即海岸线曲折,多优良港湾。

3. 读材料,回答问题。

材料:有一位教师在教学有关陆地水的内容时,有这样一段内容:非洲中部有一个乍得湖,它是个内陆湖泊:内陆湖一般都是咸水湖,但乍得湖却是一个淡水湖,这段内容学生不太容易理解。

你认为该老师该采用何种的教学方法?这种教学方法的实施要点是什么?

运用启发式谈话法:首先告诉学生,非洲中部有一个乍得湖,它是个内陆湖泊;接着将此湖的位置和注入水系作一描述,指导学生观察乍得湖的位置示意图;然后教师提出一个问题,内陆湖一般都是咸水湖,但乍得湖却是一个淡水湖,并且一年之中湖泊面积相差将近一倍,请根据该湖的地理位置以及水源补给特点分析原因。在学生观察、思考的基础上,教师引导学生联系该湖泊的纬度位置、所处风带气压带、注入水系流域的状况等等,一步一步寻找正确答案,从而起到了联系多种知识、肩迪学生思维的作用。启发式谈话的提问方式有多种,如递进式、分解式、迂回式、反问式、悬念式、比较式、串联式、扩展式等等。

运用谈话法时应注意以下几点:①把握提问的时机和对象。要针对教学目的、重点、难点以及教材内容的特点设置问题。提问时要面向全班,让全班学生都积极思考问题,然后再指定学生回答。指定对象应顾及好、中、差不同水平的学生。②教师的提问要有灵活性和应变能力。要根据学生答问时的反馈信息,及时调整提问的角度、范围和深度,使学生能在教师的引导之下顺利找到问题的答案。③拟定问题的深浅度要适当。问题要明确、具体,切忌模糊、空泛;问题的范围大小和难易度都要适中;问题要避免带暗示性,以免学生不是在思考问题,而是在猜测;重点的、主要的问题地理性要强,切忌在枝节问题上大做文章;有关的问题应有系统性和连贯性。

四、教学设计题1. 阅读以下关于“走向世界的中国”的教材分析,回答相关问题。

本章的编写从八年级下册的教材来看,是中国区域地理内容学习结束后的“总结”;从八年级上、下册的教材来看,是中国地理的开头部分——“从世界看中国”的“呼应”;从七、八年级全套教材来看,是中国地理与世界地理的“融合”;也是进一步学习乡土地理的“引言”。

本章的教学内容没有地理新课标中相应的标准点与之对应。正因为如此,为教师灵活把握教材,对课程目标进行整合提供了空间。因教师选取作为教学实例的区域不同,巩固落实的标准也不尽相同,知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观的统一的方式也会不同,但联系实际的活动设计引导学生学习生活中有用的地理,引发学生学习方式的改变和最终学习对终身有用的地理的基本理念是共通的。

本章教材的内容由两大部分组成:第一部分以“促进区域的可持续发展”为题,依次明确了区域差异大是中国的基本国情:因地制宜、加强区域间的合作是实现区域可持续发展的途径;活动建议为上述内容的落实提供了选择区域和相应的问题设计。第二部分以“在世界中求发展”为题,提出中国又一基本国情——是当今世界上的发展中的大国。积极加入到经济全球化的进程中,参与解决全人类所面临的共同问题,既是中国的立国之本,又是发展之路。活动建议分别就上述相应的方面提出接近学生生活的问题。

教材以我国的两大基本国情为主线,从身边的家乡,推广到目前国家跨区域的重点工程,再到全世界,从空间上展开,同时明确不同层次的区域寻求发展的方法,突出本章的标题“走向世界的中国”。

问题:

(1)结合材料,写出本节课的教学目标。

(2)具体分析本节课教学内容,给出合适的教学建议。

(1)①知识与技能:通过对我国一些重点区域及学生家乡的可持续发展问题的学习,进一步对已经掌握的有关中国区域地理基本知识加深印象,同时获取新知;能初步领会地理环境要素的综合性和区域差异性及环境与人类活动的相互关系。

②过程与方法:能够通过搜集祖国走向世界、世界不断发展等相关信息,进而明确中国的国情和世界的发展趋势,了解中国与世界的联系,并运用适当的方法和手段,表达自己的学习体会,与他人交流。

③情感态度与价值观:通过关心身边家乡的环境与发展,增强对地理学习的好奇心和学习兴趣;了解我国内综合国力,增强热爱祖国的情感;关注中国在全球化进程中的发展情况,懂得国际合作的价值;了解全球的变化趋势和面临的人口、资源、环境问题,初步形成可持续发展的观念。

(2)教学建议:

本章教材建议安排1课时。

本章教材作为区域地理的总结,教学时需要关注到学习区域地理的三个重要方面——位置与分布、联系与差异和环境与发展;同时,又要落实认识区域学习的学习要求,即运用地图学习的要求、运用图表学习的要求、运用资料学习的要求和运用实例学习的要求。

本章的教学内容应当是学生主动学习成果的展示会,教师的作用主要体现在活动的前设、活动中的辅导、舌动后的总结提升。“促进区域的可持续发展”的活动,可以在授课前一段时间,把班上的学生分成若干小组。各小组协商选择有关家乡自然、人文、经济等方面的社会调查的内容;制定调查的内容、行动计划、时间安排等;灵舌机动地展开社会调查活动;整理资料;向全班汇报调查结果;在汇报的基础上讨论分析家乡的区域发展优势,吧握家乡经济发展的方向。以上是活动课文与正文结合的一种方式。对于“南水北调工程”、“西气东输工程”、‘西电东送工程”和“WTO与我们”的活动内容,属于国家大事,相关资料(文字、图片、声音、视频)比较多,发动学生收集,然后相互展示。信息缺乏的地区由教师收集,然后提供给学生,不仅可以锻炼学生收集资料、分析资料的能力,更会加深学生的理解,促进课标的落实。“用事实说话”,“从实践中学习”,是本章教法与学法相结合的突出特点,体现教与学的互动。

由于本章是中国区域地理学习的总结,同时又是世界地理和中国地理的结合点,教师也可以采用对比的方法。“促进区域的可持续发展”部分可选择与学生已经在中国区域地理中学习过的与家乡特点相似或不相似的区域,与家乡进行对比,以旧带新,用学习获得的知识解决身边的实际问题,从而体会区域发展的方法。“在世界中求发展”部分,可选取世界地理中学习过的某一国家(如印度)进行区域差异、综合国力、对外联络及发展中所遇到的问题等方面的对比,进一步加深对我国基本国情的认识,明确中国在世界发展中所处的位置,理解可持续发展是强国之路的基本理念。

本节课作为初中地理的结束课,应该让学生在轻松愉快的课堂氛围中,再次体会到地理学习对今后生活的意义所在。