一、单项选择题 下图是某流域地质简图,甲、乙、丙三地有砾石堆积物(见图右下角照片),在甲地砾石堆积物中发现了金刚石。读图回答下列问题。

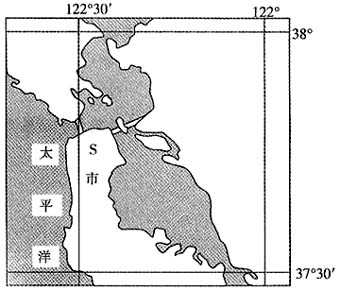

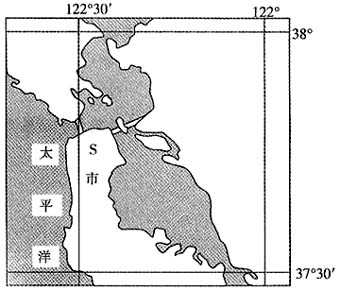

雾是近地面大气层中出现大量微小水滴而形成的一种天气现象。当暖湿空气经过寒冷的下垫面时,就易形成雾。下图中,S市附近海域夏季多雾,并影响S市。据此完成下列问题。

雾是近地面大气层中出现大量微小水滴而形成的一种天气现象。当暖湿空气经过寒冷的下垫面时,就易形成雾。下图中,S市附近海域夏季多雾,并影响S市。据此完成下列问题。

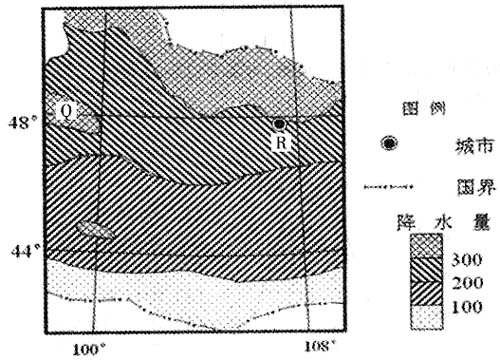

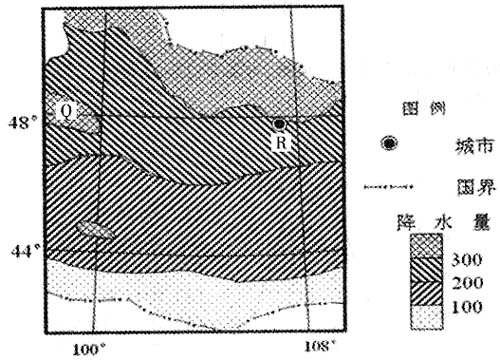

下图表示某区域降水量的空间分布。读图,完成下列问题。

下图表示某区域降水量的空间分布。读图,完成下列问题。

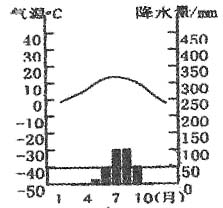

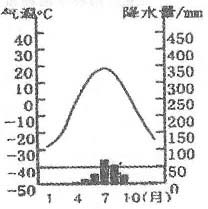

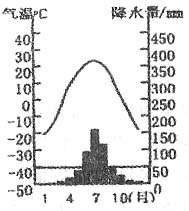

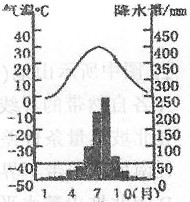

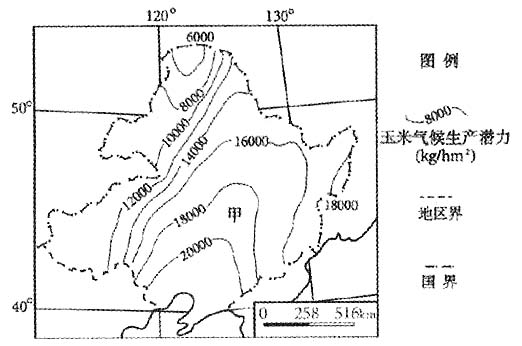

气候生产潜力是指一个地区光、热、水等要素的数量及其配合协调程度。下图示意中国东北地区玉米气候生产潜力的空间分布。读图完成问题。

气候生产潜力是指一个地区光、热、水等要素的数量及其配合协调程度。下图示意中国东北地区玉米气候生产潜力的空间分布。读图完成问题。

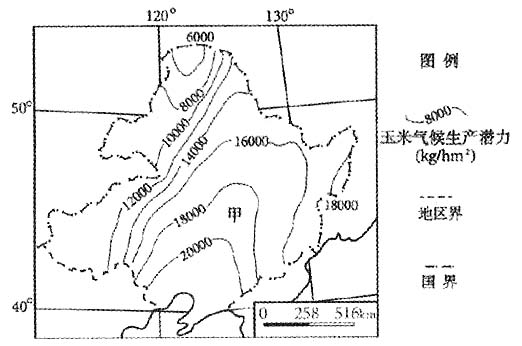

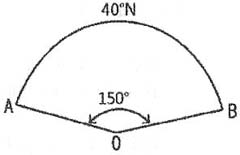

下图中O为极点,OA、OB为经线,A、B分别为昏线和晨线与40°N的交点。据此回答下列问题。

下图中O为极点,OA、OB为经线,A、B分别为昏线和晨线与40°N的交点。据此回答下列问题。

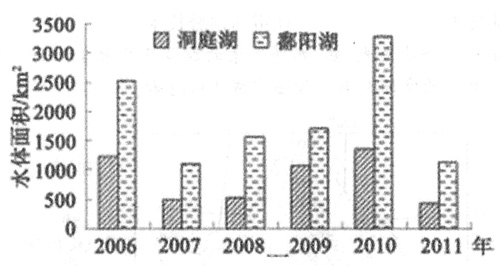

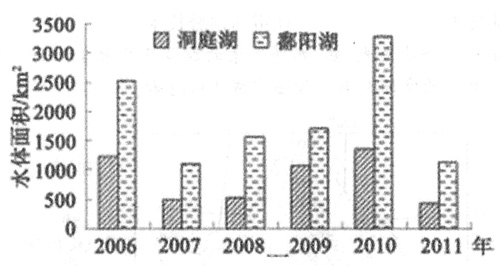

下图是2006—2011年各年5月中下旬长江中游洞庭湖和鄱阳湖水体面积变化对比图。读图回答下列问题。

下图是2006—2011年各年5月中下旬长江中游洞庭湖和鄱阳湖水体面积变化对比图。读图回答下列问题。

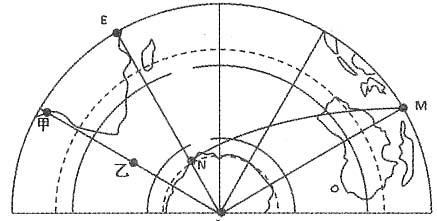

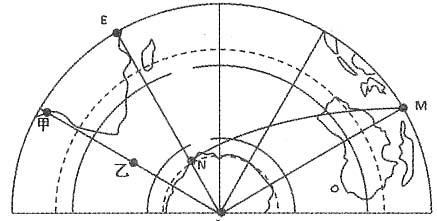

下图是以极点为中心的东半球图。此刻,曲线MN上各点太阳高度为0°,MN与EP相交于N点。该季节,北美大陆等温线向南凸出。读图回答下列问题。

下图是以极点为中心的东半球图。此刻,曲线MN上各点太阳高度为0°,MN与EP相交于N点。该季节,北美大陆等温线向南凸出。读图回答下列问题。

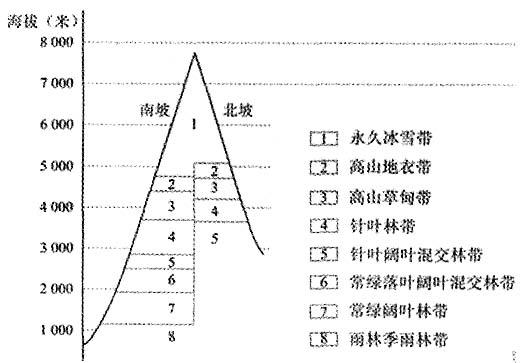

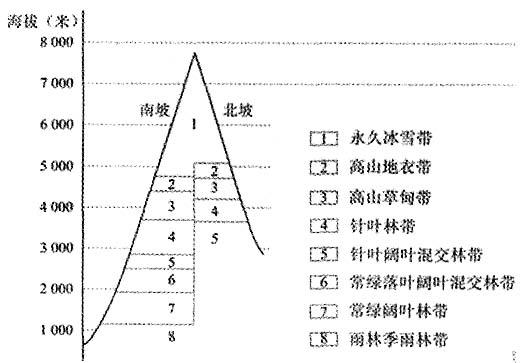

宁夏回族自治区是“被贺兰山护着、黄河爱着的地方”。独特的地理位置,塑造出宁夏特有的自然和人文地理景观。 下图为某山地的垂直带谱示意图。读图,回答问题。

宁夏回族自治区是“被贺兰山护着、黄河爱着的地方”。独特的地理位置,塑造出宁夏特有的自然和人文地理景观。 下图为某山地的垂直带谱示意图。读图,回答问题。

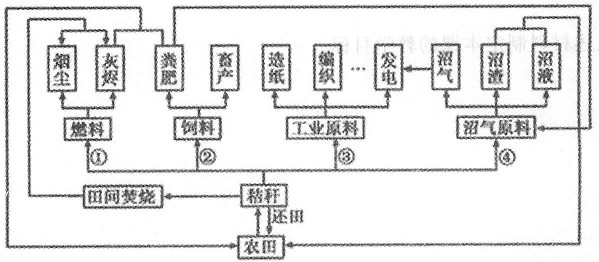

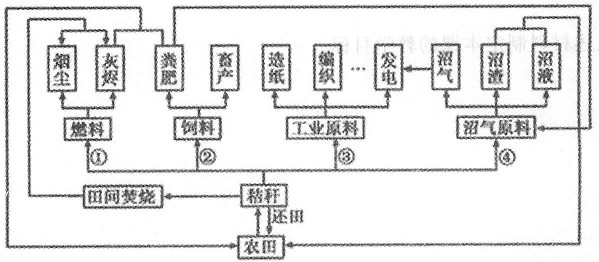

在我国广大农村地区,随着生活能源消费结构的逐步改善,秸秆利用问题日益突出。下图是秸秆利用方式示意图。读图回答下列问题。

在我国广大农村地区,随着生活能源消费结构的逐步改善,秸秆利用问题日益突出。下图是秸秆利用方式示意图。读图回答下列问题。

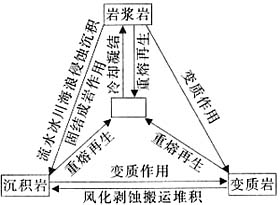

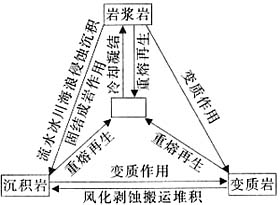

二、简答题1. 联系式板书概括性强、逻辑性强、直观性强,试以“地壳物质循环”为例具体说明。

下图直观地呈现出三大类岩石及岩浆之间的相互转化关系,学生根据图便可以叙述出地壳物质循环过程:地球内部的岩浆在岩浆活动过程中上升冷却凝固,形成岩浆岩;岩浆岩在地表外力的侵蚀、搬运、堆积作用下,形成沉积岩;同时,这些已生成的岩石经变质作用形成变质岩;各类岩石在地壳深处或地壳以下被高温熔化,又成为岩浆回到地球内部。从岩浆到形成各种岩石,又到新岩浆的产生这一运动过程,构成了地壳物质循环。

2. 地理教师在选择教学方法时必须依据哪些因素?

地理教师在选择教学方法时要从许多方面加以考虑,其中必须依据的有以下几个方面:

(1)地理教学的目的和任务

教学方法的选择是为实现一定的教学目的和任务服务的,不同的教学目的和任务需要不同的教学方法去实现和完成。因此,地理教学目的和任务不仅是确定教学内容、考虑教材配置的主要依据,也是选择地理教学方法的重要依据。地理教学目的不同,选择的教学方法就必须作相应不同的考虑。例如,某节课是以训练地理绘图技能为教学目的,教学方法就应该是先选用讲解、演示的方法说明基本要求,然后再选用练习法、实践法让学生训练,达到掌握绘图技能的目的。

(2)地理教学内容的特点

地理教学内容是制约地理教学方法的重要因素。地理教学内容广泛,对于不同的教学内容,应选择恰当的教学方法。例如,区域地理知识,地名多、数据多,可以选择地图法、练习法和以比较为基础的讲述法、谈话法,还可以运用演示法、“纲要信号”图示法等,这样有利于学生建立丰富的地理表象,掌握地理事物的空间观念;而乡土地理的教学应运用学生参与程度较高的教学方法,如自学辅导法、发现法,给学生较多自主学习的空间,如能把课堂教学与参观实习相结合,教学效果会更好。

(3)学生的实际情况

学生是教学活动的主体,教师的教最终是为了学生的学,所选择的教学方法要适应学生的基础条件和个性特征。首先,要考虑学生的年龄特征。不同年龄段的学生心理特点不同,接受知识的方式和能力有一定的差异。初中学生直接经验较少,理解能力差,习惯机械记忆,思维形式正处在由具体形象思维逐步向抽象思维过渡的阶段。地理教师在教学中就要多采用形象直观的方法,发展他们的形象思维能力。其次,还要依据学生已有地理知识基础、学习地理的积极性来选择适宜的教学方法。

(4)地理教师的自身素养

在地理教学中,地理教师是教学活动的组织者和引导者。任何一种教学方法的选用,只有适应地理教师的素养条件,能为教师所理解和掌握,才能发挥作用。因此,地理教师的某些特长、某些弱点和运用某种方法的实际可能性,都应成为选择教学方法的重要依据。例如,有的教师语言表达能力较强,形象思维水平较高,可以用生动形象的语言把地理事物和现象描述得生动具体,然后从所讲的事实出发,由浅入深地讲清地理原理或规律。该类老师依据这一特长,可以多选用以语言传递信息为主的方法。总之,地理教师选择教学方法时,必须根据自己的实际能力,扬长避短,采用与自己条件相适应的教学方法,才能达到理想的教学效果。

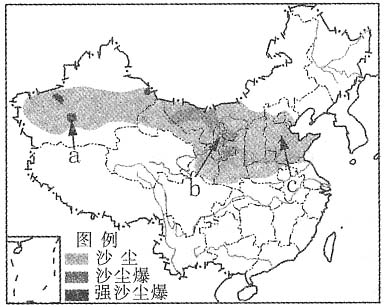

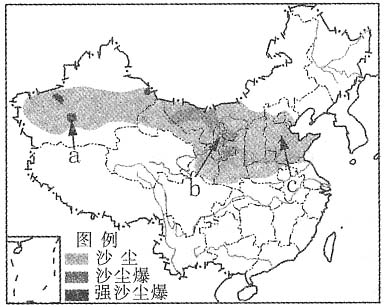

三、材料分析题1. 2013年3月8~9日,沙尘天气横扫我国西北和华北地区,局部地区出现沙尘暴和强沙尘暴天气。下图是此次沙尘天气影响范围示意图。读图回答下列问题。

(1)此次沙尘天气过程,a地与b、c两地相比,a地沙尘更强的自然原因有______。

(2)沙尘天气对b区农业生产的影响有______。

(3)减轻沙尘危害的可行措施有______、______。

A.建防风林削弱近地面风力 B.发展灌溉增加地面湿度

C.农作物留茬增强抗风蚀能力 D.硬化地面抵抗风蚀

(4)针对沙尘暴这一环境问题,江苏省中学生适合参与______。

(1)气候干燥,地表植被稀少;风力强;沙源多

(2)毁坏农作物;土地沙化;肥力下降;影响植物生长

(3)A、C

(4)关注生态问题,参与防风治沙宣传活动;开展募捐活动等(任答一点)

2. 阅读以下某教师制定的地理期末总评成绩加分规则,回答问题。

某教师为调动学生学习地理的兴趣,曾制定过一项“地理期末总评成绩加分规则”,在每学期的第一节课向学生公布。具体内容有以下几个方面。

(1)如果你在课堂上提出1个有思考价值的问题或有创意地解答1个问题,期末成绩加1分:

(2)如果你结合地理学习内容撰写1篇小论文并在班级演讲,期末成绩加2分;

(31如果你给班级出1期地理黑板报或墙报,期末成绩加2分;

(4)如果你策划并组织1次地理班会,期末成绩加2分;

(5)如果你在全校范围内组织1次地理课外兴趣活动,期末成绩加5分。

问题:

(1)结合材料分析这项加分规则的优点。

(2)指出这项加分规则的缺陷或弊端。

(1)这项加分规则具有激励作用,基本能够体现学习结果评价与学习过程评价相结合的理念,其优点主要表现为:①加分项目是对地理学习过程中兴趣、爱好与能力的肯定,是对地理过程与方法、情感态度与价值观的评价,补充了以知识与技能测试为主的期末评价内容,从而使地理课程三维目标得以全面落实;②加分评价是在学习过程中进行的,体现了多途径收集评价信息,强化在过程中利用评价手段促进学生发展并与关注学习结果的期末测试有机结合;③过程中的加分评价项目是质性的评价,而在期末总评中给予赋分奖励,体现了定性评价与定量评价结合的原则。

(2)这项加分规则的缺陷也非常明显,过程性评价内容的视角过窄,只考虑了学生质疑能力与地理活动能力的评价,对地理过程与方法、情感态度与价值观评价的具体要求并未给出评价标准,评价结果的解释也比较单一,只是成为期末测试成绩的点缀。

3. 读材料,回答问题。

材料一位老师在设计一节课的时候是这样的:

1.提出问题(给出所要研究的目标);

2.学生分组讨论(老师负责提供必要的资料和指导);

3.学生上台汇报(老师在台下认真听取学生的汇报);

4.老师对学生的汇报和结果做出评价:

5.指导学生做必要的练习和总结。

这体现了什么样的教学过程模式?这种教学模式的优点是什么?

体现了自学—辅导的地理教学过程模式。自学—辅导地理教学过程模式,使教师从“前台的演员”退居为“台后的导演”位置,学生从“台下的观众”上升为“台上的演员”,这对教师的主导作用提出更高、更新的要求,尤其是实施过程要关于组织、灵活应变,要能有的放矢地对学生进行指导。此外,这种模式以学生具有较高的自觉性、纪律性以及自学能力为前提,教师应有一套相应的组织管理措施,不然自学可能流于形式。

四、教学设计题1. 阅读以下关于“东南亚”一课的课标要求,回答问题。

课标要求:

(1)在地图上找出某一地区的位置、范围、主要国家及首都。读图说出该地区地理位置的特点。

(2)运用地形图和地形剖面图,描述某一地区地势变化及地形分布特点,说出地形与人类活动的关系。

(3)运用图表说出某一地区气候的特点以及气候对当地农业生产和生活的影响。

(4)运用地形图说明某一地区主要河流概况以及河流对城市分布的影响。

(5)运用地图和资料,指出某一地区对当地或世界经济发展影响最大的一种或几种自然资源,说出其分布、生产、出口等情况。

(6)举例说出某一地区发展旅游业的优势。

(7)说出某一地区最有影响的区域性国际组织。

(8)运用资料描述某一地区富有特色的文化习俗。

问题:

(1)结合上述材料制定本课的教学目标。

(2)针对本课,应如何选择和组合合适的教学方法?

(1)教学目标:

①运用地图描述东南亚“十字路口”的重要地理位置。

②能运用气候图分析东南亚热带雨林气候和热带季风气候的特点,并解释其对当地农业生产的影响;了解东南亚主要农作物和热带经济作物的分布。

③运用地形图和河流分布图,描述中南半岛的地形特征及其与城市分布的关系。

④了解华人华侨对其所在国的经济建设和我国的经济建设作出的贡献,增强民族自豪感。

⑤通过其他途径了解东南亚旅游与贸易的发展状况,进一步增强收集、整理资料及联系实际的能力。

(2)教学方法的选择与组合:

①“十字路口”的位置和“马六甲海峡”部分的学习,适宜读图观察法、问题探究法的使用。即通过读图观察并结合教材上的活动问题,让学生通过自主、合作、探究来描述东南亚重要的地理位置。

②气候特点及其对农业的影响、山河相间与城市分布两部分的内容,知识之间具有严谨的内在联系和因果关系,所以比较适合读图观察法和发现教学法结合使用。

③对于华人、华侨集中的地区和旅游贸易的发展两部分内容可以采用读书指导法、自主学习法等。