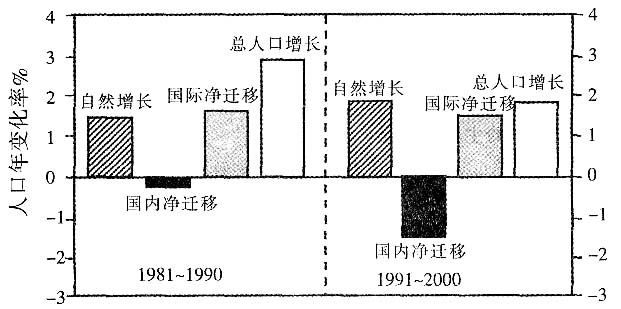

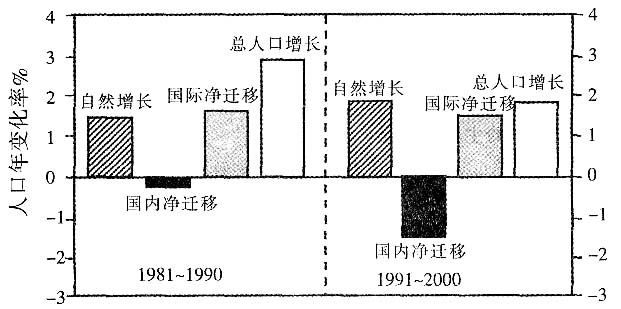

一、单项选择题 我国许多聚落名称体现了所处自然环境的特点。黄土高原地区有些聚落名为“XX川”。《现代汉语词典》解释:川地是山间或河流两边的平坦低洼的土地。据此完成下列问题。 巴西东南部S州甘蔗种植面积居全国第一,其甘蔗主要用来生产燃料乙醇。该州集中了全国一半以上的燃料乙醇厂。随着国内外对燃料乙醇需求的增加,该州和巴西中南部地区更多的土地被开发为甘蔗田。据此完成下列问题。 下图示意某城市20世纪80年代和90年代平均人口年变化率,当前该城市中人口约1300万。据此完成下列问题。

我国天然白桦林主要分布在东北地区。北京喇叭沟门口有一片天然白桦林。下图示意喇叭勾门在北京的位置。据此完成下列问题。

我国天然白桦林主要分布在东北地区。北京喇叭沟门口有一片天然白桦林。下图示意喇叭勾门在北京的位置。据此完成下列问题。

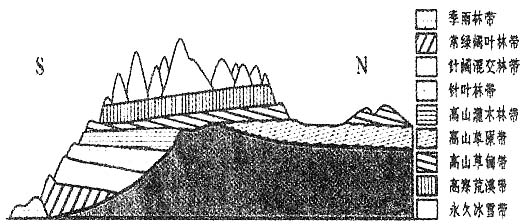

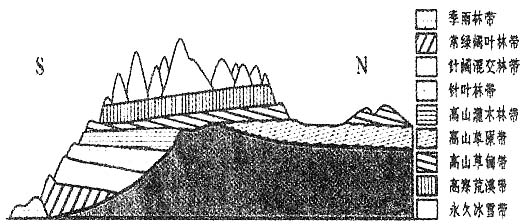

下图是珠穆朗玛峰地区南、北坡垂直自然带谱示意图。读图回答下列问题。

下图是珠穆朗玛峰地区南、北坡垂直自然带谱示意图。读图回答下列问题。

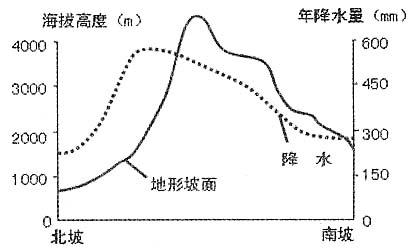

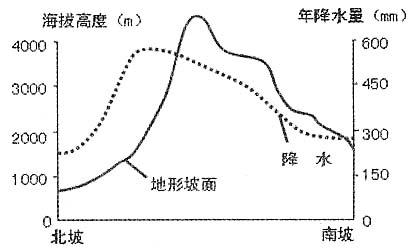

下图为我国某山地降水量随高度变化示意图。读图回答下列问题。

下图为我国某山地降水量随高度变化示意图。读图回答下列问题。

下表为某地气候相关数据。读表回答下列问题。

下表为某地气候相关数据。读表回答下列问题。 | 经纬度位置 | 1月平均气温(℃) | 7月平均气温(℃) | 年降水量(mm) | 多年平均暴雨日数(天) |

| 33°N,98°E | -12.8 | 8.7 | 561.4 | <0.2 |

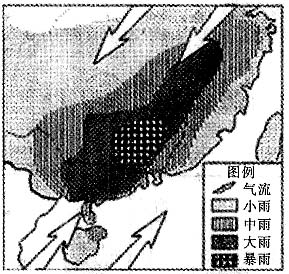

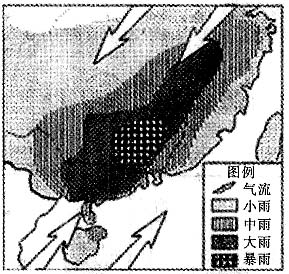

下图是2012年4月18日8时~4月19日8时我国部分地区降水分布示意图。读图回答下列问题。

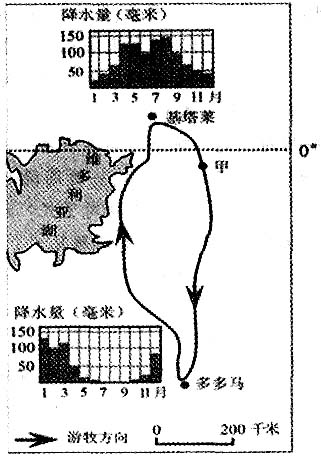

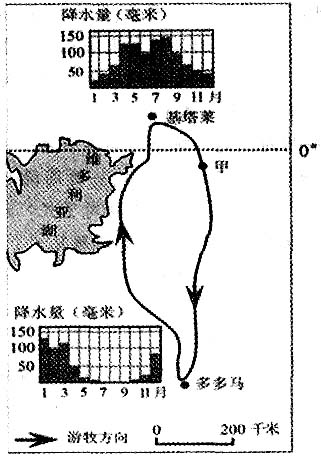

下图为东非高原基塔莱和多多马的降水资料及两地之间游牧路线示意图。读图回答第下列问题。

下图为东非高原基塔莱和多多马的降水资料及两地之间游牧路线示意图。读图回答第下列问题。

二、简答题1. 地理学是一门综合学科,试举例说明地理课程的综合性。

地理学习内容的综合性对学生综合能力培养具有非常重要的作用。例如,认识某一地区的自然地理特征时,必须全面考虑地貌、气候、水文、植被和动物等要素的特点。认识某一国家的人文地理特征,必须注意资源、人口、民族、城市、工业、农业、交通和文化等方面的状况。综合分析时,要注意两点:一是找出地理环境各组成要素的内在联系,充分认识地理事物和地理现象间的相互联系(系统性);二是从人类与地理环境关系的角度,认识和总结地理事物、地理环境的发展规律(人地观)。

2. 请简述探究式地理教学过程模式的教学步骤有哪些?

探究式地理教学过程模式的教学步骤如下:

①确定主题

给学生提供需要调查、探究的主题范围及所要使用的方法。

②制订方案

引导学生确定调查、探究中的困难,并把困难转化为习题,组织学生对问题进行思考,尝试提出解决问题思路和方案。

③收集资料

学生进行资料收集、分析和整理。

④提出假设

根据资料分析提出假设,科学探究,验证假设。

⑤得出结论

学生初步得出结论,在此基础上,师生共同讨论,得出一致结论。

⑥迁移运用

教师提供新的课题,要求学生运用结论进行评价或作新的探究。

以上步骤中“提出假设”应根据具体的主题,作为选择项。

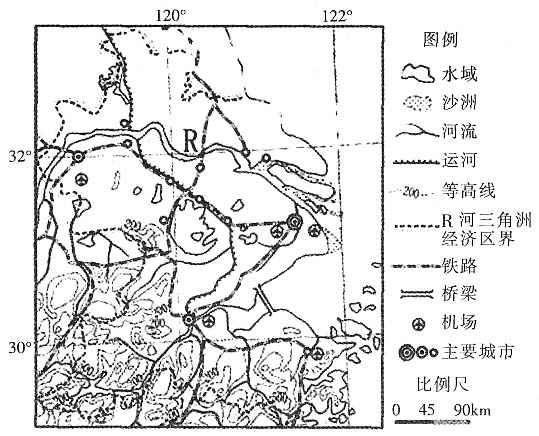

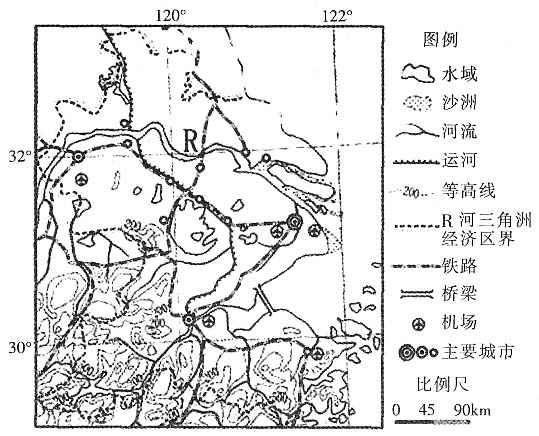

三、材料分析题1. 下图示意中国东部某区域,阅读图文材料,回答下列问题。

国家“十二五”规划纲要提出:要大力扶持软件和信息服务、商贸流通、金融保险等新兴服务出口。积极支持东部地区加快产业结构的调整与升级,进一步提高能源、土地、海洋等资源的利用效率。

1991年和2008年R河三角洲经济区各类用地比重 (%)

|

| 年份 | 水田 | 旱地 | 林地 | 草地 | 因地 | 城镇 | 陆地水域 | 滩涂 | 未利用地 |

| 1991 | 48.08 | 14.47 | 18.72 | 0.34 | 0.21 | 9.65 | 7.96 | 0.35 | 0.22 |

| 2008 | 41.87 | 9.89 | 17.27 | 0.04 | 0.03 | 23.91 | 6.35 | 0.63 | 0.01 |

(1)描述图示区城地形的主要特点。

(2)分析R河河口地段多沙洲的自然原因。

(3)根据图表归纳的R河三角洲经济区土地利用结构变化的特点,指出该变化对自然地理环境可能产生的不利影响。

(4)分析R河三角洲经济区大力发展新兴服务业的社会经济原因。

(1)本区北部以平原为主,南部以低山丘陵为主;地势南高北低;北部海岸线较平直,南部海岸线曲折,多岛屿。

(2)河流径流量大,携带泥沙量大;位于河流入海口,地势低平,流速缓慢,以堆积作用为主,泥沙大量堆积;地处海陆交界地带,海水的顶托使堆积作用增强,在R河的河口地段形成众多的沙洲。

(3)特点:城镇用地比重明显增大,滩涂比重略有增加;其他各类用地比重减小。不利影响:水资源减少,水质下降:生物多样性减少;城市“热岛效应”增强;生态调节功能减弱。

(4)城市密集,经济发达,市场需求量大;海陆空交通便捷,信息网络发达,对外辐射能力强;国家政策支持力度大;科技文化水平高,高校多,高素质人才多;占用土地等资源少,能耗低,污染小。

2. 阅读以下“西气东输”教学设计,回答问题。

课前准备、创设情境:A、B两组学生分别展示上节课的作业——新疆地区和长江三角洲地区经济发展的优势与不足的资料(自然条件、自然资源、工农业基础,等等)。

导入新课:不同地区有很大的区域差异,例如,新疆地区和长江三角洲地区的自然资源的区域分布很不均匀:区域间的经济发展水平也不平衡。

发现问题:各区域对自然资源的需求与该地域所赋存的自然资源往往不匹配——需求量大的区域可能自然资源的赋存量少,而需求量小的区域可能自然资源的赋存量多。

提出问题:为保证区域发展与自然资源供给的平衡,有没有必要进行资源的跨区域调配?(有。以“西气东输”为例)

引导探究(收集、整理、分析信息):各小组代表上台指出“西气东输”的线路(A组主要指出新疆段:B组主要指出河南、安徽、江苏、浙江、上海段)。我国实施“西气东输”的原因是什么?人们把“西气东输”工程比作在西部地区的优势资源和东部地区的广阔市场之间,架起的一座让东西双赢的金桥。“西气东输”对输出地——西部地区和输入地——东部地区的区域发展有何影响?“西气东输”工程的输出地区、沿线地区、输入地区分别应该实行哪些措施,以最大限度地减少工程对生态环境的影响?

解决问题、交流展示:A、B两组分别收集信息、分析信息、解决问题。新疆地区组和长江三角洲组各自推荐学生代表回答,小组其他成员给予补充,其他学生如有疑问可现场提问。

总结:实施“西气东输”过程,有利于促进我国能源结构和产业结构的调整,带动东、西部地区经济的共同发展.改善长江三角洲及沿线地区人民生活的质量,有效治理大气污染。这一项目的实施,为西部大开发、将西部地区的资源优势变为经济优势创造了条件,对推动和加快新疆及其西部地区的经济发展具有重大的战略意义。

问题:

(1)点评上述教学设计中所运用的区域比较法。

(2)地理教学中运用区域比较法应注意哪些方面?

(1)上述材料中运用了区域比较的方法,但比较的要素并不明确,不妨在收集资料前让学生先分析影响区域经济发展的因素,确定其中影响最为明显的因素进行对比;然后分两组收集有关新疆地区和长江三角洲地区经济发展中优势与不足的资料,而组内可根据之前确定的影响经济发展的不同的自然和人文地理要素,如自然条件(地形、气候、水源等)、自然资源、工农业基础等,分别收集材料,最后分析汇总。这种更加具体的指导,既可以面向全体学生,又可以使学生的比较探究的活动开展得更顺利。总之,区域差异的比较一定要针对教学内容确定恰当的比较对象,才能发挥其最大的教学价值。

(2)区域比较法是地理教学中经常使用的一种思维方式和学习方法。恰到好处的区域比较对于引导学生进入深层次地理问题的思考提供了背景。区域比较应用的关键是需要选择合适的区域地理要素进行比较。由于区域比较往往涉及两个或者以上的区域,而且无论是在空间上还是在时间上都可以进行比较(即纵向比较与横向比较),更可以进行较复杂的综合比较,所以,提供的资料最好能比较具体和多样,需要考虑学生的知识背景是否具备。如果学生缺少某些背景知识,学习活动不易顺利展开。教师可使用多种方式,如事先介绍一下基础知识、发动学生查找资料,帮助学生解决背景知识问题。

3. 阅读以下材料,回答问题。

发现法是美国著名心理学家布鲁纳提倡的一种教学方法。它是指教师在学生学习概念或原理时,只是提出一些事实和问题,让学生积极思考,独立研究。自行发现并掌握相应原理和结论的一种方法。下面以“地球如何公转”为例说明发现法在地理教学中的运用。

师:假如我站在这里当作太阳,请一同学手捧地球仪模拟地球绕我这个太阳公转。

生1:(捧着地球仪随便地围绕老师转一圈)

师:大家思考一下,同学1转得对不对?哪个同学再来转一下?

生2:(捧着地球仪,一边使地球仪由西向东自转,一边围绕老师逆时针公转)

师:同学2纠正了同学1的一些错误,是否完全转对了呢?请同学讨论一下。

(同学们争论声顿起,有的说转对了,有的说还有问题)

生3:(捧着地球仪,一边由西向东自转,并稳定地轴方向不变,围绕教师逆时针公转,转的速度及变化也恰当)

师:同学3转动与同学2有什么不同呢?

(大多数同学显出恍然大悟的样子,但也有同学小声嘀咕说没有不同)

师:请同学们对照教材看看地球公转时的特点是什么?为什么说同学3转得对,而同学2转得不完全对?

(1)结合材料概括发现法教学运用的基本步骤。

(2)分析评价这种教学方法的局限性。

(1)发现法的基本步骤及运用:

①创设问题情境,使学生产生矛盾,并提出要求和必须解决的问题。

②学生利用教师提供的材料,对提出的问题作出解答和假设。

③从理论和实践上检查假设,不同的观点可以争辩。

④对争论作出总结,得出必要的结论。

(2)发现法的局限性:

①不是所有的内容都适宜于设计成为探索发现的过程,很多内容很难甚至不可能设计出一套探索发现的过程。

②运用发现法教学时,由于教师的启发、组织、学生的探索活动等,要占用大量的时间,往往在有限的教学时间内难以完成大量的教学任务,因而,难以保证教学进度。

③对于不同智力水平、不同基础的学生,采用同一种教学方案去启发学生“发现”会遇到一些困难。

因此,发现法虽是一种先进的、有效的教学方法,但还应该同其他教学方法结合起来使用,才能取得更好的教学效果。

四、教学设计题1. 阅读以下材料,回答问题。

材料一:我们都知道,自然环境为人类发展提供了空气、阳光、水分、土壤等自然条件。人类生存在自然环境之中,人类赖以生存和发展的基本条件都要受其环境的影响。在经济发展的过程中,人口因素突出地表现出其两重性特征:既作为生产者又作为社会物质财富的消费者而存在。当前,世界人口以每分钟增加150人的速度猛增,每年增加约8000万人,每12年增加约10亿。据预测,1999年世界人口将达到60亿;2010年为70亿人;2020年达80亿人。不难看出,今天的世界正面临着人口急剧增加的极其严峻的局面。其中,中国的人口数量近占世界的1/5。从人类的发展历史来看,一定数量的人口是其生存和发展的基础。但是,人口增长过快,就必然引起资源的快速消耗问题。世界上的再生资源和非再生资源都是有限的,人们不能过度地向自然界攫取资源,更不能恣意破坏生态平衡和稳定。除此之外,人口增长过快过多,又会成为社会、国家的沉重压力,从而出现社会、政治、经济各方面的问题。

材料二:“中国的人口”是湘教版初中地理八年级第一章第三节的内容,针对学生的学习能力和基础而言,在此之前,学生已经学习了中国的疆域、行政区划等方面的基本国情,而且在七年级时已经学习过世界的人口初步知识。自然而然,认识中国的人口现象符合人们的认识逻辑。而且中国的人口增长特点、分布特点等内容是学生对今后学习中国的民族、农业、工业、交通、城市、文化经济建设等人文地理知识的基础和落脚点。

问题:

(1)根据以上材料,写出“中国的人口”一课的三维教学目标和教学重难点。

(2)试设计“中国的人口”的教学过程。

教学目标:

①知识与技能:识记我国人口的数量、地理分布特点、人口政策,理解我国人口增长趋势,理解我国人口问题产生的原因及为此制定的基本国策。

②过程与方法:引导学生通过阅读各类地理图表,运用人口资料计算人口密度和人口自然增长率,绘制人口增长曲线图,阅读人口密度图,分析我国人口分布的特点,使学生获取有用的地理信息。并提出解决我国人口问题办法,同时逐步养成在日常生活中运用地图的习惯以及计算能力和分析问题的能力、绘制曲线图的能力等,逐步学会自主、合作、探究的地理学习方法。

③情感态度与价值观:进行人口国情教育,初步树立正确的人口发展观,形成正确的对待人口问题的态度和价值观。

教学重点:

我国人口的增长特点及其分布规律。

教学难点:

理解人口发展要同社会、经济发展相协调,和资源、环境承载量相适应,从而理解中国实行计划生育政策的迫切性和必要性。

(2)教学过程

教师活动 |

学生活动 |

设计意图 |

一、新课导入,揭示目标

1.列举身边交通拥挤,住房紧张等事例现象,分析

原因,引入新课。

[板书]第三节中国的人口

2.出示三维目标。 |

学生分析思考原

因,明确本节课学习

目标。 |

从学生自身感受出发,激

发兴趣,明确相关主题。 |

|

|

|

|

二、自主探究,合作交流

1.交待学习策略和实现目标的方法。

2.出示思考题

(1)我国的人口增长特点是什么?为国家、社会、

家庭带来的可能问题是什么?

(2)我国人口的分布均衡吗?是什么原因造成的呢?

(3)我国的人口政策是什么?你如何正确理解它? |

学生围绕问题自

主学习,合作交流。 |

开展建构性学习,为探究

性学习提供机会。 |

|

|

|

|

|

|

三

、

点

示

启

导

,

拓

展

延

伸 |

(一)人口数量大

[板书]人口数量

教师引导阅读世界人口饼状图、要求

学生列表进行名次排列。

老师提供最新省区人口数。

[核心总结]中国是世界人口最多的大

国。我国人口最多的省级行政单位是河南,

最少的是澳门特别行政区。 |

阅读叙述课文,列

表比较分析讨论:中国

是世界上人口最多国。

继续阅读中国省

区人口柱状图,比较出

人口最多最少省区,完

成活动题。

讨论:人口数量大

会产生哪些问题? |

培养学生读图、转换图表

能力,并能提取有效信息进行

归纳总结。

通过讨论交流,有针对性

地思考问题解答的适宜性,并

唤醒切身体验。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(二)人口分布

[板书]人口分布

老师提问:中国人口这么多,是否是均

匀分布?

老师组织辩论:东入西移是否可行?

老师点示:农村人为何流向城市?

[核心总结]东部人口密度大,人口多;

西部人口密度小,人口少。农村人口比重

大,城镇人口比重小。 |

学生阅读中国人

口密度图,分析大致分

布规律。并查找形成原

因。为此,展开辩论:把

中国东部人口大量迁

移到西部地区可行吗?

阅读城乡人口比

重图,分析原因。

完成相关活动题。 |

为形成人口分布空间不

均衡埋下伏笔。

培养学生分析地理事实

的能力。

形成地理事物分布规律

的客观主观综合作用的认识

观念。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

(三)增长速度快

[板书]增长速度

老师:前面已经知道中国人口数量多,

分布也不均衡,是造成人口问题的事实。那

么,还有其它重要因素吗?

绘制人口增长曲线图。预测人口增长

趋势。 |

学生绘制中国人

口增长曲线图,完成活

动题。

讨论交流增长快

给中国社会、经济发展

带来的可能影响。 |

培养学生动手作图的能

力,耐心细致的品质。

培养根据地理事物发展趋

势进行科学预测的意识和能力。

通过讨论,培养分析表达交

流能力,热爱地理学习的习惯。

进一步为寻找解决办法

奠定问题意识。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(四)人口政策

[板书]人口政策

师:组织阅读教材。

1.针对我国人口问题,我国主要的应

对策略是什么?

2.为什么我国人口数量还在上升?

3.你认为应该如何有效贯彻落实人口

基本国策?

[核心总结]我国人口的基本国策:实

行计划生育,控制人口数量,提高人口素质。 |

学生讨论,交流发

言。

学生制作人口政

策宣传画。

学生总结本节课

学习收获。

学生撰写为实行

计划生育政策献计献

策建议书。 |

让学生在自主建构活动

中生成地理知识,形成自我展

示,张扬个性的意识和能力。

让学生通过各种机会的

实践锻炼,增长运用知识,拓

展知识的体验和能力,真正实

现“学习对生活有用的地理”,

“学习对终身发展有用的地

理”之目的。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

当堂检测

拓展运用 |

教师根据学生学习进展,制作出示训

练题:(略) |

学生独立完成作

业题。 |

全面检测学生的学习效

果,诊断改进地方。 |

|