二、分析题1. 说歌星会唱歌,人们司空见惯,不足为奇。但说沙子会唱歌,恐怕有人就会认为这是大白天说梦话。天地之大,无奇不有,世界上的确有会唱歌的沙子。

当今世界上,人们一般把会唱歌的沙子称为鸣沙。也有的地方称为响沙、哨沙、音乐沙。它分布于世界各地的海滩和沙漠之中。我国敦煌莫高窟附近的鸣沙山,在风的吹拂或其他外力的作用下,能发出音乐般动听的声音。这种自然现象曾引起全世界许多科学家的极大兴趣。一百多年来,他们先后提出过“空气振动说”“摩擦静电说”“水分共鸣箱说”等多种理论来解释这种现象。不久前,有的外国科学家还提出鸣沙发声与其表面的化学物质有关系。这些理论虽说各有一定道理,但都没有真正揭示鸣沙唱歌的根本原因。

最近,中国科学家们用极具说服力的实验证据揭开了鸣沙唱歌的奥秘。他们通过多年的潜心研究,终于发现电子显微镜下的鸣沙颗粒与普通沙粒完全不同,在沙粒光滑的表面上有很多蜂窝状小孔洞,这些小孔洞正是鸣沙发出响声的关键。鸣沙表面的小孔洞形成了众多的“共鸣箱”,当鸣沙颗粒之间相互碰撞时,摩擦产生的细小声音被这些“共鸣箱”放大,从而发出动听悦耳的音乐。由此得出这样的结论:鸣沙发声完全取决于沙粒表面的物理结构。为了进一步证明这一结论,科学家们又将各种不发声的普通沙粒、玻璃珠、有机树脂颗粒等进行表现处理,使其与鸣沙颗粒的表面结构相似,结果这些颗粒都发出了和鸣沙一样的乐声。

中国科学家们正确揭示鸣沙唱歌的秘密说明了什么?请用认识论有关原理加以分析。

这件事再清楚不过地告诉我们这样一个哲学道理:事物的现象和本质既有联系,又有区别。虽然本质总要通过现象表现出来,但现象本身并不等于本质,认识了现象也并不等于认识了本质。而且人们认识现象比较容易,但要真正认识事物的本质,可不是一件轻而易举的事情。

中国科学家们在前人认识的基础上,正确揭示鸣沙唱歌秘密的这一事例说明,人们对事物的认识包括感性认识和理性认识两个方面。感性认识只能反映事物的现象,只有理性认识才能真正揭示事物的本质。而要使获得的感性认识上升到理性认识,关键在于对掌握的大量感性材料进行科学的加工思考,经过一个“去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里”的推理过程。只有这样,才能达到透过现象认识本质的目的。同时还说明,人们对客观事物的认识是一个在实践的基础上不断发展的过程,这个过程具有反复性、无限性和上升性。而且这期间取得的认识是不是真理,只有通过实践检验才能证明,实践标准具有唯一性。

2. 唐朝元和十二年(817)春末,白居易和16位朋友结伴游江西庐山,写了不少诗,其中有一首是《大林寺桃花》:“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。长恨春归无觅处,不知转入此中来!”

有一天,宋代著名的科学家、文学家沈括读了这首诗,非常惊讶,带着讥讽的口吻评论道:“既然‘四月芳菲尽’了,怎么会‘桃花始盛开’呢?大诗人也写出这样自相矛盾的句子,可谓‘智者千虑,必有一失’呀!”说完,他也就把这事忘掉了。

想不到有一年春夏之交的季节,他去游山,见到了白居易诗中的奇景:四月天气,山下众花凋谢,山顶上却是桃花红艳。猛然想起白居易的诗来,才领悟到自己错怪了大诗人,也从中发现了高度对季节的影响:由于山上气温低,春季到来晚于山下。

后来,他又找来白居易的诗再读,发现前面有一篇序,序中写道:“(大林寺)山高地深;时节绝晚,于时孟夏月(即四月),如正二月天;梨花始华(花),涧草犹短。人物风候,与平地聚落不同。”沈括读了,很有感慨地说:“都怪我读书不细,经验太少啊!”

请回答:

(1) 运用辩证法有关知识说明沈括为什么会错评了白居易的诗。

(2) 白居易与沈括一前一后取得了“高度对季节的影响”的认识,这说明了什么?

沈括为什么会错评了白居易的诗呢?因为白居易的这首《大林寺桃花》诗,诗句的前面作者有一段“诗序”进行了特别的注解和说明:大林寺桃花为什么在人间的四月份,众花已凋谢而大林寺桃花因“山高地深”这种地理环境的影响而“时节绝晚”“始盛开”的原因。可是,沈括第一次读白居易的诗时,没有持全面和联系的观点与眼光通读全诗,只是读了“诗句”而没有读“诗序”,只见“诗句”而不见“诗序”,只看局部而未观全体,割裂了它们之间的联系,并且仅从一般性、普遍性、共性出发,而没有考虑到事物还有其特殊性,他以这种片面的、孤立的只知其一,不知其二,只看这面,未看那面的做法来读自居易的诗,他又怎么不会错评呢?

白居易和沈括之所以_先一后都取得了“高度对季节的影响”的正确认识,就因为他们都进行了实践活动:自居易曾于817年结伴游江西庐山;沈括在一年的春夏之交的季节,到一座山上考察。这充分地证明了实践是认识的基础,是认识的来源,实践对认识起着决定作用。正如毛泽东同志指出的那样:“无论何人要认识什么事物,除了同那个事物接触,即生活于(实践于)那个事物的环境中,是没有法子解决的”。

3. 阅读材料,回答问题:

1940年5月,侵入法国的德国侵略军的两支坦克军团,如入无人之境,势如破竹,不到4天便完成了对马其诺防线的迂回突破。与此同时,英法比联军节节败退。5月23日黄昏,约40万溃败联军被德军两支坦克军团围困在法国敦刻尔克附近宽10千米、长50千米的狭小三角地带,联军危在旦夕。

但是,令人料想不到的是,5月23日深夜,一纸由希特勒亲自签名的最高统帅部的命令传到了德国坦克军团将军们的手中,部队停止攻击。

一纸手令让英法比联军获得了3天的宝贵时间,代号为“发动机”的大撤退行动迅速展开,从英国征集来的850艘大小舰船迅速抢运联军渡过了海峡。

5月26日晚,在德国坦克军团的一再请求下,统帅部才下令恢复攻击。但一切都已为时太晚,3天改变了联军的命运,英法比联军保存了34万精锐军队。

在决定战争命运的关键时刻,希特勒为何命令德军“停止攻击”呢?看来,地图误导了希特勒。希特勒看到地图上加莱和敦刻尔克周围全是沼泽地和泥潭(实际上已干涸),害怕坦克队受损严重,影响到对法军的征服,于是下令停止攻击。

1943年11月,美军准备在被日本占领的太平洋上的小岛塔腊瓦登陆。由于当时美军指挥部使用的是一张100多年前绘制的旧水图,结果美军登陆舰到达塔腊瓦岛海岸时,已淤浅的港湾使登陆舰不能靠岸,海军陆战部队士兵只得涉水登陆,美军部队暴露在日军火力面前,成了日军炮火无情攻击的目标。这张过时的旧水图,使美军付出了死亡3000多名士兵的高昂代价。

请回答:

(1) 运用认识论相关原理分析希特勒为什么未能实现其于敦刻尔克全歼英法比联军的目的,美军为什么付出死亡3000多名士兵的高昂代价。

(2) 运用辩证法有关原理分析英法比联军为什么能在万分危机情况下将34万精锐部队保存下来并运回英国本土。

这两则故事包含的哲学原理是,要取得任何工作的成功和胜利,必须有正确而科学的理论指导,要充分发挥理论对实践的指导作用,必须做到理论和具体实践紧密结合:不但要坚持和做到理论和实践的具体的统一,而且同时要坚持和做到理论和实践的历史的统一。任何理论都是在一定历史条件下产生的,而客观事物却是不断发展的变化的,理论只有随着实践和发展变化而变化,才能和变化了的客观实际相符合,以此为出发点,才能取得工作的成功与胜利。反之,刻舟求剑,墨守成规,就会遭受挫折,招致失败。希特勒之所以未能实现其于敦刻尔克全歼英法比联军的目的;美军之所以付出了死亡3000多名士兵的高昂代价,就在于希特勒和美军指挥官手中的“地图理论”早已和它们各自的地理环境(客观实际)大相径庭。前者,加莱和敦刻尔克周围的沼泽地和泥潭已由诸多因素的影响而干涸;后者,在100多年的历史岁月中,已使先前较深的港湾而淤浅,希特勒和美军指挥官均没有做到“病”变而“药”变,也未能做到理论(他们手中的地图资料)和实际(已发生重大变化的地理环境间的)历史的、具体的统一,那么他们招致失败,也就在情理之中了。

英法比联军在濒临绝境,能在万分危机之时,把34万精锐部队保存下来并运回英国本土,就在于英法比联军在希特勒由于地图误导而下令停止德国坦克军团进攻,贻误了3天宝贵战机的情况下,在这一量的积累已经达到一定程度,足以引起事物质的变化的飞跃之时,英国海军部并没有瞻前顾后,畏缩不前,而是果断而不失时机的发动了代号为“发动机”的撤退计划,争取了主动,以爆发式的质的飞跃形式,从而解决了英法比联军与德国法西斯之间的你死我活的对抗性矛盾,从而置死地而后生,陷之亡地而后存。这个故事,生动而充分地证明了“抓住时机,促成飞跃”在实际生活中的重要性。

4. 三个皮匠结伴而行,途中遏雨便走进一间破庙。恰巧小庙里也有三个和尚,他们看见这三个皮匠气就不打一处来,质问道:“凭什么说‘三个臭皮匠胜过一个诸葛亮’?凭什么说‘三个和尚无水喝’?要修改辞典,把谬传千古的偏见颠倒过来!”

尽管皮匠们谦让有加,和尚们却非要“讨回公道”不可。官司一直打到上帝那里。

上帝一言不发,把他们分别锁进两间神奇的房子里——只见房子阔绰舒适,生活用品一应俱全;内有一口装满食物的大锅,每人只发一只长柄的勺子……

三天后,上帝把三个和尚放出来。只见他们饿得面黄肌瘦,皮包骨头,有气无力。上帝奇怪地问:“大锅里有饭有菜,你们为啥不吃东西?”和尚们哭丧着脸说:“我们每个人手里拿的勺子,柄太长送不到嘴里,大家都吃不着呵!”

上帝嗟叹着,又把三个皮匠放出来。只见他们精神焕发,红光满面,乐呵呵地说:“感谢上帝,让我们尝到了世上最精美的佳肴!”和尚们不解地问:“你们是怎样吃到食物的?”皮匠们异口同声地回答说:“我们是互相喂着吃的!”

请回答:

(1) 这则故事启示我们主观能动性与客观条件之间的关系是怎样的。

(2) 运用价值观有关知识分别评价皮匠们与和尚们的做法。

(1) 上帝把和尚和皮匠分别锁进两间神奇的房子里。房子阔绰舒适,生活用品一应俱全,还有一口装满饭菜的大锅,并每人发了一把长柄勺子……三天之后,和尚们被放出来时皮包骨头、面黄肌瘦,不住地埋怨上帝。原因是上帝发给他们的勺子柄太长,他们谁也不能把饭菜吃到嘴里去,只得挨饿。而皮匠们放出来时却个个红光满面、精神焕发,不住地感谢上帝。虽然勺子柄太长,他们无法白吃,就相互喂着吃,谁也没饿着。由此联想到一个重要的哲理:人们主观能动性的发挥受到客观条件的制约,但客观条件虽然制约着人的主观能动性,却又给人发挥主观能动性提供了广阔的余地。皮匠们“审时度势”,“运用之妙,存乎一心”。虽然勺柄太长,不好往自己嘴里喂,就往同伴嘴里喂,相互都吃得饱饱的。他们善于分析条件,发挥有利条件的作用,限制和排除不利条件的影响,达到了活动的最佳效果。而和尚们却囿于勺柄长,喂不到自己嘴里去,个个干着急,没办法。他们在现实条件面前束手待毙,无能为力。没有分析条件、利用条件,而最终导致了忍饥挨饿的结局。由此可见,不顾实际任意发挥主观能动性的做法是错误的。但那种认为客观条件会妨碍发挥主观能动性,人在客观条件面前无能为力,从而放弃主观能动性的观点也是错误的。

(2) 皮匠们因为看到了自己和同伴利害相连的相互关系,他们把各自看成是相互联结的统一整体。虽然勺柄太长,自己无法满足自己的食欲,却让同伴来满足自己。相互喂着吃,多么巧妙的做法!而和尚们只看到了自己,没有想到同伴。他们把彼此看成是互不相干的、各自独立的个体,没有看到他们之间的利益联系。当他们无法自我满足时,也想不到去满足别人。和尚们和皮匠们这两种截然相反的做法,给我们一个重要的哲理启示:如何正确地处理好个人与他人的关系?在社会生活中,人总要同他人发生这样或那样的联系,否则就无法生存和发展,更谈不上有所创造,有所贡献了。皮匠们那种团结协作的集体主义精神值得我们青年学生学习,而和尚们那种狭隘自私,极端的利己主义、个人主义的行为,我们要坚决地批判和彻底地摒弃。

5. 第一次世界大战期间,德法两国交战时,法军有一旅指挥部设在前线阵地的地下,十分隐蔽。但由于忽略了长官养的一只小猫,造成了不应有的惨败局面。当时,德军一参谋人员发现,每天上午八九点钟,总有一只小猫在法军阵地后方的一座坟包上晒太阳,几天情况都是如此。此事引起德军司令官的重视,他召集参谋人员进行分析,判断如下:第一,此猫不是野猫,因为野猫不喜欢白天出来,更不会在阵地上出没;第二,猫的栖身处在坟包附近,而周围并无人家,那里很可能是一个地下指挥部;第三,据仔细观察,此猫是名贵的波斯品种,而打仗时尚能玩这种猫的,决不会是下级军官。于是,德军集中了六个炮兵营的兵力,对小猫出没之地猛烈轰击,结果法军旅指挥部被彻底摧毁,人员均被炸死。

请回答:

(1) 德军怎样得出“小猫栖身处是一地下指挥部”的判断的?

(2) 这则故事启示我们怎样由感性认识跃进到理性认识,请结合材料予以说明。

德军能在此次战斗中作出准确判断,是因为他们掌握了大量的关于小猫的感性材料(如小猫活动的时间、栖身处及小猫的品种等),在此基础上,经过对材料的加工制作,并给予科学的分析和综合,从而获得认识的飞跃,得出了“小猫栖身处是一地下指挥部”这一理性认识。可见,要正确地由感性认识跃进到理性认识,必须具有两个条件:第一,深入实际,反复实践,取得十分丰富和合乎实际的感性材料;第二,经过思考,即对这些感性材料进行加工,才能从大量的个别现象中抽象出一般的、本质的东西来。

6. 很久以前,有一群以卖艺为生的乐舞伎儿要去他国谋生。途中经过婆罗新山,此山素以传说有食人罗刹恶鬼出没而闻名。夜幕降临,众伎儿虽然个个心惊胆颤,但也只好在山中过夜。为了避寒,也为了壮胆,伎儿们生起一大堆篝火,伴火而卧。跋涉了一天的伎儿们渐渐地睡了。只有一个伎儿身感风寒,浑身发冷难以入睡,便将平日扮演恶鬼罗刹的戏服裹在了身上,面向篝火,缩坐着烤火。夜半时分,一个同伴从睡梦中醒来,朦胧中突然看到篝火边坐着位“罗刹”,顿时大惊失色,不及仔细辨别审视一下,就跳将起来,惊叫着撒腿便跑。这一来,惊醒了所有的伎儿,都惊恐万状地四散奔逃。而那位身着罗刹戏服的伎儿见同伴们惊呼罗刹来了,也害怕地跟着大家寻路逃跑。众伎儿慌乱中发现“罗刹”紧跟在他们后面,倍增惶恐,以为罗刹非要追杀他们不可了,于是更加惊慌失措。天色渐明后,他们才看清,那个所谓的罗刹恶魔不过是一个穿着戏服的同伴。

请回答:

(1) 运用唯物辩证法原理分析“为什么众伎儿会如此恐慌”。

(2) 这则故事在认识论上对我们有何启示。

(1) 唯物辩证法告诉我们:内因是事物变化发展的根据,外因是事物变化发展的条件,外因通过内因起作用。众伎儿听到传说,心中有“鬼”,心里怕“鬼”,一旦看到篝火边身穿罗刹戏服的同伴,马上以为“鬼”来了。反过来,如果众伎儿心中无“鬼”,也不怕“鬼”,那“罗刹”最多也就能吓唬他们一下,而不至于使之惊慌失措,损失惨重了。所以,我们要重视内因的作用,树立科学的世界观,这样才能对外因作出正确的分析,更好地利用外因的作用。

(2) 这则故事还启示我们,任何事物都有自己的现象和本质,现象又有真相和假象之分。人们对事物现象和本质的认识分别是感性认识和理性认识,两者比较,理性认识比感性认识更全面、更正确、更可靠,能更好地指导实践。而要获得理性认识,必须占有十分丰富和合乎实际的感性材料,并进行“去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里”的加工制作。这则故事中的伎儿,看到的是一种假象,又没有进行“去伪存真”的加工,单凭错误的感性认识去指导行动,取得的当然是错误的结果了。所以,我们要自觉运用科学的思维方法对感性材料进行加工制作,获得正确的理性认识,才能使实践活动顺利开展,取得预期效果。

7. 丰田公司以生产汽车而驰名,年产汽车120万辆,在日本堪称优秀企业之一。丰田公司有自己的适时生产系统,使整个生产线和创造系统都在适时原则下高速运转,从而提高了劳动生产率。

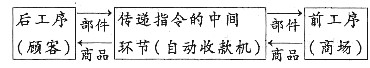

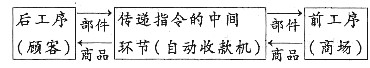

丰田公司的适时生产系统是怎样提出和形成的呢?说起来也纯系偶然。丰田公司有一名叫大野耐一的人,在美国考察汽车制造业生产流水线期间,无意中来到当时在美国刚刚兴起的超级市场。大野耐一是一位有心人,他用生产管理者的眼光,琢磨起超级市场的管理方式来,并从中受到了启发。他发现超级市场与顾客的关系与生产汽车的生产过程截然相反。如果把商场看做是前工序,把顾客看做是后工序,把自动收款机看做是传递指令的中间环节,那么,用图来表示,则是:

大野耐一由此得到启发,一改通常流水线从前往后输送部件的方式,将它改为由后工序所需零部件的时间、数量,通过“看板”中间环节传递指令,然后由前工序按指令进行补充或急需件的随时补充。这样,就发明了适时生产系统。

请回答:

大野耐一发明适时生产系统在辩证法与认识论上分别给予我们怎样的启示。

大野耐一发明适时生产系统这件事告诉我们,偶然性与必然性是对立统一的关系。一方面,偶然性是必然性的补充和表现形式;另一方面,在偶然性的背后总是隐藏着必然性。大野耐一对超级市场的光顾是偶然的,然而,在超级市场管理方式与汽车生产管理方式之间存在着共同性——物按一定的方向移动,这就隐藏着产生适时生产系统的必然性。

此外,这件事告诉我们,人的认识不能停留在感性认识阶段,而必须上升到理性认识。大野耐一对刚刚兴起的超级市场的认识没有停留在表象阶段,而是进一步琢磨超级市场的管理方式,把它与汽车生产过程联系起来进行对比,得出了“二者截然相反”的结论。这一结论是判断形式的理性认识。正因为理性认识比感性认识更准确、更真实、更深刻地反映了客观事物,是对客观事物的本质和规律的反映,因而正确的认识和思想对客观事物的发展能够起到促进作用。适时生产系统的提出,大大地提高了丰田公司的劳动生产率;最大限度地降低了库存,减少了生产成本,增加了企业利润。

8. 试用辩证唯物主义认识论的基本原理评析下述观点:

在科学活动中,为了客观公正地观察和分析事实材料,避免“戴着有色眼镜看问题”,应当排除头脑中已有的理论认识和哲学的指导,使人们在观察中对一切已有的理论持“中立态度”。

人的认识来源于实践,又能动地指导实践。人们认识和改造世界的活动都是有意识有目的的行动,总是受一定思想的支配,带着头脑中已有的思想开始的。哲学是理论化系统化的世界观,是对实践具有普遍指导意义的理论和方法。人们的哲学观点决定着对世界的基本看法,也决定人们实践活动的方式和水平,并在很大程度上影响活动的结果。

科学活动是人们有目的的探索客观规律的实践过程,必须以正确的哲学理论为先导,并根据一定的理论来制订计划、设计方案、分析结果、总结经验,得出新的结论。科学活动如果脱离理论的指导,只能是盲目的实践,不可能取得成功。

理论有正确与错误之分,用来指导科学活动的理论必须是正确的理论。“戴着有色眼镜看问题”一般是指带着某种错误认识或先人之见去歪曲客观事实的做法,它与以尊重客观事实为前提、以正确的理论和方法为指导的科学活动不能混为一谈。以避免“戴着有色眼镜看问题”来否定科学理论的指导意义是错误的,在实践中完全排除已有的理论认识也是不可能的。

9. 荷兰曾以“围海造田”而闻名于世。经过800多年的努力,荷兰国土的1/5是“造”出来的。荷兰人用珍贵的土地发展蔬菜、花卉种植业和畜牧业,从而成为世界主要农产品出口国之一。

如今,荷兰人因造地遭到了大自然的报复:大面积的滩涂和沼泽被抽干水,形成了陆地,使该地区和附近地区的地下水位明显下降,过去35年中地下水位平均下降了0.07m;一些水利工程改变了河道,部分河流入海口出现泥沙淤积现象,因而不得不频繁地进行疏导;在人造土地上过量施用化肥,污染了田野和含水层,使许多植物锐减,有的甚至已经绝种;本来多雨的荷兰,近年来屡屡出现干旱,饮用水源受到威胁。有关专家已认识到了问题的严重性,指出必须对传统的以人类为中心的做法进行纠正。为此,在20世纪90年代初,荷兰政府通过了一项大规模的“回归大自然”计划,要求把大约24万公顷良田“毁掉”,使之重新变成森林、沼泽和湖泊。显然,这一工程会使部分农民的利益受损,但政府决心很大,声称要为子孙后代负责,计划要坚决地执行下去。

这一环保举措已初见成效:地下水位明显上升,泥沙淤塞减少,出现了一些天然水库,等等。

请运用辩证法和认识论有关原理分析荷兰人为什么要由精心造地到忍痛毁地。

从精心造地到忍痛毁地,给人以许多哲理启迪:①联系是普遍的、客观的。农业生产与土壤、水分、河流、气候等自然环境之间存在着有机的联系,荷兰人片面地发展农业生产,忽视环境保护,必然遭到大自然的报复。在惨痛的教训面前,荷兰人意识到尊重规律、按规律办事的重要性,走上了良性循环的发展道路。②矛盾具有普遍性。无论是造地,还是毁地,都有利和弊两个方面。造地有利于发展农业生产,但若把握不好适度原则,无限制地扩大面积,就会破坏环境,引起生态失衡。毁地无疑使部分农民的利益受损,但若只顾眼前利益,必然祸及子孙。③任何一个具体认识在深度和广度上都是有限的,都需要不断深化、扩展和推移。在教训面前,荷兰人意识到既要发展农业,也要保护环境。他们的眼界开阔了,认识也更深刻了。④实践是认识的基础。认识在实践中产生,又在实践中得到检验和发展。

10. 一位工程师和一位哲学家相约旅行。一天,哲学家在宾馆写旅行日记,工程师则独自逛街。忽然听见一位老妇人叫喊:“卖猫呀!卖猫呀!”只见老妇人身旁摆着一只黑色的玩具猫,标价500美元。老妇人解释说,它是祖传宝物,只因孙子病重,才不得已卖之以作住院治疗费。工程师用手掂量这只猫,感到猫身很重,看起来像是黑铸铁的。不过,那一对猫眼则是一对珍珠。于是工程师以300美元买下那对猫眼。他回到宾馆,高兴地对哲学家说:“我只花了300美元竞然买下了两颗硕大的珍珠!”

哲学家一看这两颗珍珠至少要值上千美元,忙问是怎么回事。待工程师说完缘由,哲学家忙问:“那位妇人是否还在原处?”工程师答道:“她还在那里,想卖掉那只没有眼珠的黑铁猫。”听完,哲学家忙跑到街上,用200美元买下了铁猫。工程师见后,嘲笑道:“你呀,花200美元买个没眼珠的铁猫!”

哲学家找来一把小刀,用小刀刮猫脚,当黑漆脱落之后,露出的是黄灿灿的一道金色的印迹。他高兴地大叫:“正如我所料,这猫是纯金的!”

原来,当年铸造这只金猫的主人怕金身暴露,便把金猫涂上黑漆,变成了“黑铁猫”。

现在该哲学家来嘲笑后悔不已的工程师了。

请运用辩证法联系的观点与认识论有关思维方法的知识分析哲学家的高明之处。

唯物辩证法告诉我们,事物的联系不仅是普遍的、客观的,而且是多样的,必须对事物进行具体的分析,善于从整体上把握事物的联系。哲学家的高明之处首先在于,由猫眼是珍珠做的推想到猫身一定是贵重材料做成。因为猫眼是作为猫身整体的部分而存在的,整体和部分的关系主要表现在两个方面:二者不可分割,二者相互影响。

辩证唯物主义认识论要求我们,必须透过现象认识事物的本质和规律。必须清醒地意识到:只看现象不看本质,以现象代替本质,其危害是相当大的。它会使我们处于迷惘之中,理不出事物的头绪,分不清事物的性质,看不准事物发展的方向。盲目地进行实践,在改造世界的活动中会一无所获。哲学家的高明之处还在于,不是停留在对“黑铁猫”表面现象的认识上,而是抓住了猫眼与猫身的内在联系,运用科学的思维方法,透过现象抓住事物的本质和规律,果断推理出猫身也是贵重材料制成。此外,哲学家刀刮猫脚显出“金身”印证了他的猜想,体现了实践是检验认识正确与否的惟一标准。