二、综合题阅读图文资料,完成下列要求。

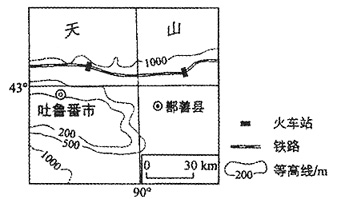

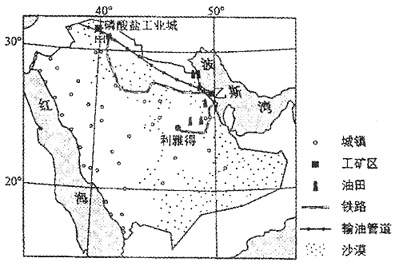

沙特阿拉伯人口主要集中在沿海和内陆绿洲地区。21世纪初,该国甲地发现便于开采、储量丰富的优质磷酸盐矿(位置见下图)。初期开采的矿石送往乙地加工。2013年,该国在甲地附近筹建磷酸盐工业城,使其成为集开采、加工于一体的国际磷酸盐工业中心。

1. 分析沙特阿拉伯建设国际磷酸盐工业中心的优势条件。

沙特阿拉伯(靠近亚洲、非洲、欧洲市场)濒临海洋,产品运输方便;磷酸盐矿品位高,储量大,易开采;油气资源丰富,能源成本低;资金雄厚。

2. 分析在甲地附近建设磷酸盐工业城需要克服的不利地理条件。

高温干燥,淡水资源短缺,施工环境差;地处偏远地区,人口稀少,劳动力缺乏;地区开发历史短,工业基础设施薄弱。

3. 在甲地或乙地加工磷酸盐矿石,都会造成污染。有观点认为“与乙地相比,甲地加工磷酸盐矿石造成的污染危害较轻”。你是否赞同这种观点?请通过对甲、乙两地的对比分析,阐述理由。

赞同:甲地人口少,未利用土地多,能容纳更多污染物;乙地人口多,经济活动密集,对污染更敏感,位于港口,容易污染海洋等。

反对:甲地生态环境更脆弱(水资源短缺,植被稀少,易沙漠化);乙地环境保护设施较完备,污染物处理技术较成熟。

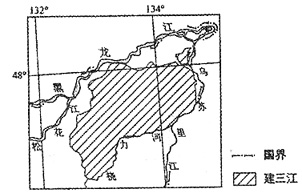

建三江位于三江平原腹地,于1957年开始垦荒,目前面积1.24万平方千米,人口20多万。这里空气清新,水源丰富且水质优良,土壤肥沃。近年来,建三江重点种植水稻,有“中国绿色米都”之称。建三江采用现代技术科学生产,如定点监测土壤肥力并精准施肥。下图示意建三江的位置和范围。

4. 分析三江平原环境质量优良的原因。

开垦历史短,人类对环境的影响较弱;地广人稀,工矿业、城镇、交通车辆等较少,人类活动排放的废弃物(废气、废水、废渣等)较少,环境污染轻微。

5. 分析建三江农作物虫害较少的气候原因。

纬度高(48°N附近),冬季寒冷而漫长,害虫(虫卵)不易越冬;夏季气温日较差大,日低温较低,不利于害虫生存和繁殖。

6. 简述建三江水稻种植过程中化肥施用量较少的原因。

7. 建三江被称为“中国绿色米都”。请说明建三江获此美誉的理由。

环境质量优良(污染少);化肥、农药施用量少,生产绿色稻米;生产技术先进,具有示范作用;生产规模大,单位面积产量高,总产量大;商品率高等。

8. 阅读下列材料,回答问题。

某学习小组在探讨“老工业区如何转型”的活动中,发现德国鲁尔区在转型过程中,利用原有的生产设备等工业遗产资源,开发了能够吸引人们了解工业文明和工业化历史,具有独特观光、休闲等功能的工业遗产旅游产品。指出老工业区的工业遗产资源,并设计老工业区工业遗产旅游项目。

工业遗产资源:老工业区的厂房、车间等建筑,以及生产设备、工艺、流程、管理等工业遗产和遗迹。

工业遗产旅游项目:参观老工业区的厂房、车间以及工业遗产博物馆;利用多媒体手段再现原生产生活实景:体验原生产流程等;在由老厂房改造成的餐厅、酒吧、画廊等场所消费、休憩。

9. 阅读图文材料,回答问题。

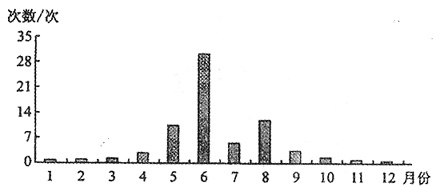

福建省低山丘陵区是崩塌、滑坡和泥石流等地质灾害的多发区。下图示意该区域1990—2006年地质灾害各月多年平均发生的次数。

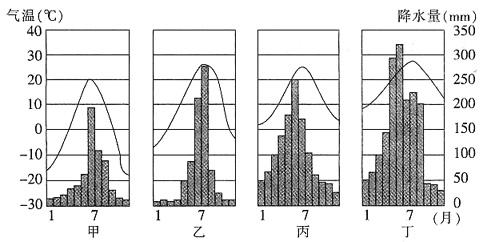

概括该区域地质灾害月际分布特点,说明6月、7月地质灾害发生次数差异的自然原因。

特点:各月都有地质灾害发生,(夏季多,冬季少)5—8月相对集中,其中6月份发生次数最多。

原因:福建省低山丘陵区属亚热带季风气候。6月,降水多,且多暴雨,易引发地质灾害;7月,受副热带高压控制,降水少,地质灾害发生次数减少。

10. 阅读下列材料,回答问题。

中华秋沙鸭为我国一级重点保护鸟类,目前全球只有1000只左右。中华秋沙鸭生活在河流与小型湖泊等湿地中,主要以淡水鱼、虾等为食。以长白山某河流作为繁殖地的中华秋沙鸭种群,春季为50余只,秋季迁徒时,数量增至200只左右。但只有近百只到达赣东北的越冬地,而第二年春季只有50余只返回繁殖地。分析中华秋沙鸭在迁徙途中不断死亡,导致数量减少的可能原因,并提出保护对策。

可能原因:迁徙路线上缺少湿地等休憩和觅食地,疲劳饥饿致死;食用了被污染的鱼虾;人或动物的猎杀等。

保护对策:在迁徙路线上建设与恢复湿地,使湿地间距小于单日迁徙距离;治理水体污染;严禁猎杀;在迁徙路线上建立观测点,组织志愿者观察与保护;做好保护中华秋沙鸭的宣传工作等。

三、问答题1. 地理备课的“一通,二清,三备,四读”的具体内容是什么?

一通:通晓新课标。

二清:清楚教材的纵向联系和横向联系。

三备:备教材、备学生、备教法。

四读:通读、细读、精读教科书和泛读有关教学材料。

2. 地理备课的重要性有哪些?

(1)备课作为教学基本环节的第一个环节起着统领整个教学过程的作用,是上好课的前提,提高课堂教学质量和效果的必需。

(2)备课是教师提高知识水平和教学能力、总结教学经验的过程,是提升能力的阶梯。

(3)备课的过程是预设的过程,更要融合课堂的动态与生成,也是师生有效互通的前提,为教学活动创造了条件。