一、单项选择题下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的。46. 某学业成就测验由100道五选一的单项选择题组成,每题1分。如果要从统计上(95%的把握)排除猜测作答的情形,考生正确回答的题目数量至少应该是

A B C D

D

[解析] 本题旨在考查考生对心理统计学中概率分布相关知识的理解和运用能力。此题

n=100,

P=0.2,

q=0.8,

np=20>5,故此二项分布接近正态分布,这时二项分布的X变量(即成功的次数)具有如下性质,

μ=np,σ=

,经过计算本题中μ=20,σ=4。根据正态分布概率,当

Z=2.33时,该点以下包含了全体的99%(注意这是单侧检验),如果用原始分数表示,则为x=μ+2.33σ=29.32。如果本题要求95%的把握排除猜测作答的可能性,那么当

Z=1.645时,该点以下包含了全体的95%(单侧检验),那么用原始分数表示,则为μ+1.645σ=26.58。综上分析,本题的正确值是27,最佳选项是D。

二、多项选择题下列每题给出的四个选项中,至少有两个选项是符合题目要求的。 三、简答题1. 简述心境、激情和应激的含义及特点。

情绪状态是指在某种事件或情境的影响下,在一定时间内所产生的某种情绪,其中较典型的情绪状态有心境、激情和应激等三种。

(1)心境的含义及其特点

心境是指人比较平静而持久的情绪状态。心境具有弥漫性,它不是关于某一事物的特定体验,而是以同样的态度体验对待一切事物。

心境持续时间有很大差别。某些心境可能持续几小时;另一些心境可能持续几周、几个月或更长的时间。

心境产生的原因是多方面的。生活中的顺境和逆境、工作中的成功与失败、人们之间的关系是否融洽、个人的健康状况、自然环境的变化等,都可能成为引起某种心境的原因。

心境对人的生活、工作、学习、健康有很大的影响。

人的世界观、理想和信念决定着心境的基本倾向,对心境有着重要的调节作用。

(2)激情的含义及其特点

激情是一种强烈的、爆发性的、为时短促的情绪状态。这种情绪状态通常是由对个人有重大意义的事件引起的。

激情状态往往伴随着生理变化和明显的外部行为表现。

激情状态下人往往出现“意识狭窄”现象,即认识活动的范围缩小,理智分析能力受到抑制,自我控制能力减弱,进而使人的行为失去控制,甚至做出一些鲁莽的行为或动作。

(3)应激的含义及其特点

应激是指人对某种意外的环境刺激所作出的适应性反应。人们在紧张情况下所产生的一种特殊紧张的情绪体验,就是应激状态。

应激状态的产生与人面临的情景及人对自己能力的估计有关。当情景对一个人提出了要求,而他意识到自己无力应付当前情境的过高要求时,就会体验到紧张而处于应激状态。

人在应激状态下,会引起机体的一系列生物性反应,如肌肉紧张度、血压、心率、呼吸以及腺体活动都会出现明显的变化。

[解析]

本题旨在考查考生对情绪三种不同状态的理解和掌握。心境、激情和应激是三种典型的情绪状态。要对这三种情绪状态做出明确的区隔。一种是弥散性的情绪状态,一种是爆发性的情绪状态,一种是应对事件时的紧张状态。

2. 简述奥尔波特的人格特质理论。

奥尔波特于1937年首次提出了人格特质理论。基本内容如下:

(1)人格特质分为共同特质和个人特质。

(2)共同特质是指在某一社会文化形态下,多数人或群体所共有的、相同的特质。

(3)个人特质是指某个体身上所独有的特质,分为三个部分:首要特质、中心特质和次要特质。首要特质代表人格中最典型、最概括、最具独特性的人格特质,在人格结构中处于支配地位,渗透并影响着人的整个行为倾向与表现。中心特质是构成个体独特性的几个重要的特质,在每个人大约有5~10个。次要特质是个体的一些不太重要的特质,往往只有在特殊的情况下才会表现出来。

[解析]

本题旨在考查考生对奥尔波特人格特质理论的理解和掌握。奥尔波特是人格特质理论的代表人物,他的主要观点是把人格特质分为共同特质和个人特质两类,这是从一个群体中人们人格的共同点和不同点进行区分的。个人特质的三个部分是从其概括程度或重要程度进行划分的。

3. 什么是自我效能感?影响自我效能感的主要因素有哪些?

(1)自我效能感的概念

自我效能感(Self-efficacy)是由美国心理学家班杜拉(Bandura,A)于1977年提出的一个概念,指一个人对自己在某一活动领域中的操作能力的主观判断或评价。

(2)影响自我效能感的因素

个体学习的成败体验:个体以往的成败经验,特别是第一次完成某种任务的经验对于自我效能感的影响比较大。

榜样的替代性经验:榜样的多次成功和提高个体的自我效能感,反应会降低个体的自我效能感。

言语劝说:是一种影响自我效能感的因素,但一般不能单独起作用,与其他措施共同起作用。个体的情绪唤醒状态等。

[解析]

本题旨在考查考生对动机理论中的自我效能感理论的理解和掌握。自我效能感就是个人感知到自己的能力,是个人对自身能力的判断,它和个体的真实能力有差异,但却影响个人的成就。因此,班杜拉不是一位纯粹的行为主义者,他的理论中蕴含了认知的思想。这种个人感知到的能力除了受到自身经验的影响之外,还要受到班杜拉特别强调的榜样的替代经验的影响。除此之外,他人的言语劝说和个人情绪唤醒状态也是影响因素,但和前两种因素比起来,影响力要小。

4. 简述测量误差的含义、类别及控制测量误差的方法。

(1)测量误差的含义

测量误差指在测量过程中由那些与测量目的无关的变量所引起的一种不准确和不一致的测量效应。

(2)测量误差的类别

测量误差一般分为随机误差和系统误差两类。随机误差是由与测量目的无关的偶然因素引起的而又不易控制的误差;系统误差是由与测量目的无关的变因引起的一种恒定而有规律的效应。

(3)控制测量误差的方法

因为测量误差的来源主要包括测量工具、施测对象和施测过程,因此,控制测量误差主要从这三个方面着手:

第一,提高测量工具的信度和效度。

第二,施测过程的标准化。包括物理环境、主试操作的规范化等。

第三,保证施测对象的正常发挥。例如,指导语要确保受测者明白理解、心情平静,通过练习使受测者熟悉操作过程。

[解析]

本题旨在考查考生对测量误差的理解和掌握。测量误差指与测量目标无关的变量所引起的不准确和不一致的效应,一般分为随机误差和系统误差两类。控制测量误差应从与测量有关的各个方面入手,尽力提高测验的信度和效度,保证测量过程的标准化,确保受测者的真实表现。

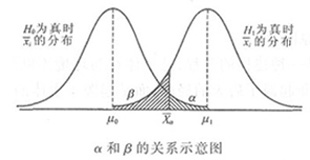

5. 简述统计假设检验中两类错误的定义及其关系。

(1)假设检验中两类错误

统计检验中两类错误即α错误和β错误。α错误是指当零假设(H0)成立时,拒绝零假设犯的“弃真”错误,也叫Ⅰ型错误;β错误是指当零假设不成立时,未拒绝零假设所犯的“取伪”错误,也叫Ⅱ型错误。

(2)两类错误的关系

①α和β是在分别假定零假设为真和零假设为假的情况下讨论的,因此α+β不一定等于1。

②在其他条件不变的情况下,α和β不可能同时减少或增大。要想在规定α的同时尽量减小β,最直接的方法就是增大样本容量。

③1-β在统计学上被称作统计检验力。

[解析]

本题旨在考查考生对统计检验中两类错误的理解和掌握。统计检验中的两类错误包括:α错误是指当零假设成立时,拒绝零假设犯的“弃真”错误,也叫Ⅰ型错误;β错误是指当零假设不成立时,未拒绝零假设所犯的“取伪”错误,也叫Ⅱ型错误。两类错误的关系主要包括两个方面:一是α大时,β小;二是α和β不能同时减少。一定要借助H

0和H

1分布图来帮助理解二者之间的关系。考生也可将这部分的内容和实验心理学中的信号检测论联合起来思考。

四、综合题1. 阐述注意分配的认知资源理论和双加工理论,并分别用生活中的实例加以说明。

(1)注意分配的认知资源理论

①注意分配的认知资源理论的基本观点

注意源的认知资源分配理论是由卡内曼(1973)最初提出的。该理论把注意看做心理资源,认为人的心理资源总量是有限的,注意的有限性不是过滤器作用的结果,而是受到了从事操作的有限心理资源的限制。注意的功能就是资源分配,因此该理论称为资源分配理论。如果一个任务没有用尽所有的资源,那么注意可以同时指向另外的任务。

②举例

在日常生活中可以见到,人们能顺利地同时进行两种活动,如一面看书,一面听音乐;或者一面骑自行车,一面与人谈话。但是,如果让售货员一面与顾客交谈,一面计算货款,那么他们就会感到很大困难。如果一种活动耗费的认知资源较少,就可以同时做其他的活动,否则只能完成一种活动,甚至一种活动也完成不好。

(2)双加工理论

①双加工理论的基本观点

在能量有限理论的前提下,Schneider和Shiffrin(1977)提出了两种加工过程理论——控制性加工和自动加工。控制性加工(controlled processing)是一种需要注意的加工,其容量有限,可灵活地用于变化着的环境。由于这种加工受人的意识控制,所以称为控制性加工,又可称注意性加工。自动加工是一种不受人意识控制的加工,无须应用注意,没有一定容量限制,而且一旦形成难以改变。

②举例

学生上课时努力听教师讲课时的加工是控制性加工;学生打字时可以盲打且速度较快,就是自动加工。

[解析]

本题考查考生对注意理论的理解和掌握,并能够联系生活中的例子加以分析说明。认知资源理论认为,注意是一种有限的认知资源。双加工理论进一步说明了有些加工需要耗费这有限的认知资源,有些加工则不需要耗费认知资源。自动化加工的优势是不耗费认知资源,可以省下资源给其他活动,它的劣势是当自动加工过程对无关信息作出反应,则它会干扰作业的操作,从而降低作业的操作水平。

2. 试述皮亚杰的认知发展理论及其对教学工作的启示。

(1)认知发展理论

①认知发展的实质与原因

皮亚杰认为认知发展是一种建构的过程,是个体在与环境不断的相互作用中实现的。智力既非起源于先天的成熟,亦非起源于后天的经验,而是起源于主体的动作。这种动作的本质是主体对客体的适应。

②认知发展机制

皮亚杰提出认知发展的结构是图式。图式是个体经过组织而形成的思维以及行为的方式,它有助于我们适应外在的环境,并可能表征着行动和经验的某种固定的形式。

皮亚杰提出认知发展的机能包括适应和组织。适应包括同化和顺应。对环境中信息进行整合,吸收到图式中去的过程是同化。环境中刺激导致图式调整或重构的过程是顺应。将发展中的图式进行整合是组织。

③影响认知发展的因素

成熟:有机体的成长,特别是神经系统和内分泌系统的成熟,为儿童形成新的行为模式和思维方式提供了生理基础。

物理环境:个体从与物理环境的相互作用,尤其从对物体发出的动作中获得经验。

社会环境:人与人之间的相互作用和社会文化的传递,即社会环境也会加速或阻碍认知发展。

平衡化:指一种动态的认知过程,其目标是要达到更高水平的平衡状态。

④认知发展阶段论

皮亚杰认为,心理发展过程具有连续性、阶段性和顺序性,每个阶段具有其独特的结构。儿童思维发展依次经过感知运动阶段(0~2岁)、前运算阶段(2~7岁)、具体运算阶段(7~11岁)和形式运算阶段(11~16、17岁)。

(2)对教学工作的启示

①教学应适应学生的认知结构。教学材料和教学方法的选择都要以儿童所处的认知发展阶段为基础。

②这种理论是活动教学法。皮亚杰认为主客体的相互作用促进了认知发展,因此他提出活动教学法。

③认知冲突法。在适应认知发展水平的同时,也要促进儿童向下一个认知发展阶段发展。

④加强儿童与同伴的交往。虽然皮亚杰更为强调活动的重要性,他也不否定与同伴交往的作用,因为同伴交往可帮助儿童去自我中心。

[解析]

本题考查考生对皮亚杰认知发展理论的理解和掌握,同时需要对该理论在教学中的应用加以分析说明。首先,我们要清楚皮亚杰的认识论观点,即建构主义认识论,这是他理论的基础,强调活动、探究在认知发展中的作用。其次,我们要清楚皮亚杰的结构主义观点,强调认知发展的结构是图式,图式是我们认识世界的工具,图式通过适应和组织发展起来。再次,我们要了解皮亚杰的认知发展阶段论,这是他对智力发展研究的具体结果。最后,根据上述观点,明晰这些观点在教学中应如何应用。

3. 该实验的目的是什么?

该实验的目的

该实验的目的是检验健忘症被试与控制组被试在自由回忆(直接测量外显记忆)和词汇辨认(间接测量内隐记忆)之间是否存在差异(任务分离)。或者健忘症被试是否保留有内隐记忆。

4. 该实验有几个自变量?每个自变量各有几个水平?因变量是什么?

该实验的自变量与因变量

该实验有两个自变量:一个是被试类型,包括健忘症被试和控制组被试两个水平。另一个是任务类型,包括内隐的词汇辨认任务(间接测量)和外显的自由回忆任务(直接测量)两个水平。

因变量是自由回忆的正确率和词汇辨认的正确率。

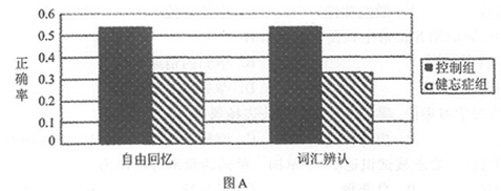

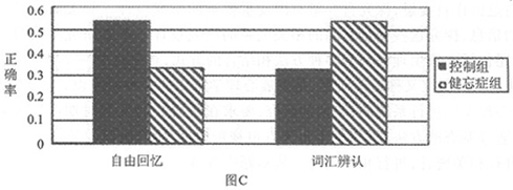

5. 请用文字分别描述这三种可能的结果。

对三种可能实验结果的描述

图A显示,控制组被试无论是在外显记忆测验(自由回忆)还是在内隐记忆测验(词汇辨认)中,其作业成绩都比健忘症被试好。这表明被试组之间存在显著性差异,不存在任务类型与被试组之间的交互作用。

图B显示,控制组被试在外显记忆测验(自由回忆)中,其作业成绩要优于健忘症患者;而在词汇辨认测验(词汇辨认)时,两者成绩无显著性差异。这表明任务类型与被试组之间可能存在显著的交互作用。

图C显示,控制组被试在外显记忆测验(自由回忆)中,其作业成绩优于健忘症患者;而在词汇辨认测验(词汇辨认)中,健忘症患者的作业成绩要优于控制组被试。这说明,被试类型和测量类型之间存在交互作用。

[解析]

本题旨在考查考生运用所学的实验方法解决实际问题的综合能力,涉及实验设计、统计方法、结果分析等多个方面。对于二因素的实验设计,首先要明确两种因素分别是什么,进而了解每个因素几种水平。在统计方法上,涉及方差分析的知识,要明晰在进行二因素方差分析时,首先检验是否存在交互作用,如果存在交互作用,就要进行简单效应分析。如果不存在交互作用,则要进行主效应分析。

,经过计算本题中μ=20,σ=4。根据正态分布概率,当Z=2.33时,该点以下包含了全体的99%(注意这是单侧检验),如果用原始分数表示,则为x=μ+2.33σ=29.32。如果本题要求95%的把握排除猜测作答的可能性,那么当Z=1.645时,该点以下包含了全体的95%(单侧检验),那么用原始分数表示,则为μ+1.645σ=26.58。综上分析,本题的正确值是27,最佳选项是D。

,经过计算本题中μ=20,σ=4。根据正态分布概率,当Z=2.33时,该点以下包含了全体的99%(注意这是单侧检验),如果用原始分数表示,则为x=μ+2.33σ=29.32。如果本题要求95%的把握排除猜测作答的可能性,那么当Z=1.645时,该点以下包含了全体的95%(单侧检验),那么用原始分数表示,则为μ+1.645σ=26.58。综上分析,本题的正确值是27,最佳选项是D。 ,标准差的公式是S=

,标准差的公式是S= 。方差和标准差是表示一组数据离散程度的最好指标。其值越大,说明次数分布的离散程度越大,该组数据较分散;其值越小,说明次数分布的数据比较集中,离散程度越小。当一组数据的所有数值都相等时,不管数值是多少,这组数据的标准差和方差都等于0,表示数据是完全集中的。故选A。

。方差和标准差是表示一组数据离散程度的最好指标。其值越大,说明次数分布的离散程度越大,该组数据较分散;其值越小,说明次数分布的数据比较集中,离散程度越小。当一组数据的所有数值都相等时,不管数值是多少,这组数据的标准差和方差都等于0,表示数据是完全集中的。故选A。