一、判断题1. 地理学是研究地理环境的科学。

对 错

B

[解析] 地理学是研究地理环境以及人类活动与地理环境相互关系的科学。

2. 普通高中课程标准规定高中地理课由3个必修模块和6个选修模块构成。

对 错

B

[解析] 高中地理课程由共同必修课程与选修课程组成。共同必修课程共6学分,由地理1、地理2、地理3(各2学分,36课时)三模块组成;选修课程由宇宙与地球、海洋地理、自然灾害与防治、旅游地理、城乡规划、环境保护、地理信息技术应用(各2学分,36课时)七模块组成。

4. 印度是人口众多的国家。目前,其人口总数已跃居世界第一位。

对 错

B

[解析] 印度是人口增长最快的国家,中国人口总数居世界第一。

5. 世界各国的城市化水平高低不一。发展中国家大部分处于初期阶段或中期阶段。

对 错

A

[解析] 尽管世界各国的城市化水平高低不一,但是,它们都处于城市化过程中的某一个阶段上。发达国家大都进入了城市化的后期成熟阶段,发展中国家则大部分处于初期阶段和中期加速阶段。

6. 全球定位系统是由空间部分和地面控制部分两部分组成。

对 错

B

[解析] 全球定位系统由空间部分—GPS卫星星座;地面控制部分—地面监控系统;用户设备部分—GPS信号接收机组成。

7. 地理教学的“三板一言”是指板书、板图、板画和地理语言。

对 错

A

[解析] 地理“三板”,指地理教学板书、地理教学板图、地理教学板画,它是地理教学最常用的形式,也是地理教师的一项重要的教学基本功;“一言”是指地理教学语言,是地理教师针对地理学科的地域性、综合性等特征,为达到地理教学目的而在地理课堂上所使用的地理性术语。

8. 地理名称和地理特征的教学都属于地理感性知识教学。

对 错

B

[解析] 地理感性知识是指反映地理事物外部特征和联系的地理知识。包括地理名称、地理分布、地理景观、地理演变和地理数据;地理特征属于地理理性知识。

9. 港澳在前称为“店”,珠江三角洲在后称为“厂”。它们紧密合作,这就是地域分工与合作的“前店后厂”模式。

对 错

A

[解析] 港澳地区与珠江三角洲地区的经济合作以“前店后厂”为基本模式。港澳地区利用海外贸易窗口优势,承接海外订单,从事制造和开发新产品、新工艺,供应原材料、原器件,控制产品质量,进行市场推广和对外销售,扮演“店”的角色。珠江三角洲地区则利用土地、自然资源和劳动力优势,进行产品的加工、制造和装配,扮演“厂”的角色。港澳在前,珠江三角洲在后,彼此紧密合作,因而被形象地称为“前店后厂”。

10. 吉林省的长白山天池是由冰蚀作用而形成的。

对 错

B

[解析] 长白山天池是中国最深的湖泊,为1702年火山喷发后的火口积水而成,典型火山湖。

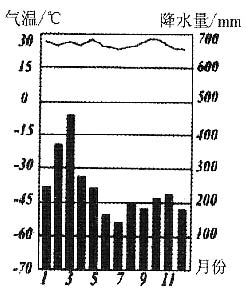

三、简答题1. 下图为某城市一年内各月降水量与气温图,试判断其气候类型,并简述气候成因和气候特点。

热带雨林气候,年均温26摄氏度以上,年降水量2000mm以上,全年分配均匀,全年受赤道低压控制,盛行上升气流,高温多雨,全年皆夏。

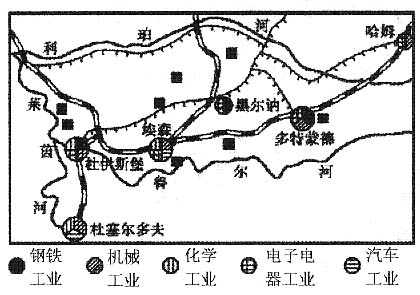

2. 读鲁尔区图,简述鲁尔区发展工业的有利条件。

煤炭资源丰富(鲁尔煤田);离铁矿区近(法国—洛林铁矿区、荷兰—鹿特丹铁矿区);水源丰富(莱茵河、鲁尔河);便捷的交通;广阔的市场。

3. 水资源短缺问题是制约京津唐地区社会经济发展的重要因素之一,请从开源和节流两个方面提出解决该地区用水紧张的主要措施。

开源:水资源跨区域调配(南水北调)、海水淡化。节流:节约用水、发展科技,提高水资源利用效率,发展节水工业。

4. 简述西气东输对我国东部地区的有利影响。

有利于东部地区人们生活水平的提高;有利于工业生产的发展;有利于节约有限的化石能源;解决东部的电力、生活问题;提供强有力的能源保障,促进经济发展;重要的是用清洁能源可以保护环境,推行可持续发展。

四、论述题阅读下面案例材料,对该教师的教学设计进行评析。

某教师在讲解时差时,设计了如下问题来引导学生自主学习:1. 某人于早晨8点15分从东八区的北京乘坐飞机起飞,飞行一小时到达东九区的东京,请问到达东京时是什么时间?反之,早8点15分从东京出发,到达北京时是什么时间?

自然原因:地处干旱半干旱地区,降水偏少,蒸发量大,而全球变暖,温度升高,使蒸发量更大。

人文原因:人口的不断增加,工、农业用水量剧增,河流沿岸不断抽取河水,干旱地区抽取地下水,减少了地下水的补给。

2. 中国横跨东五区至东九区共五个时区,而全国统一采用的是东八区“北京时间”,若北京人早上8点上班,位于东六区的乌鲁木齐人早上几点上班合理?

节约用水,合理用水;培育和推广耐旱作物;调整产业结构;科学规划农、林、牧用地,退耕还林、还牧;防止过度垦殖、过度放牧;有计划地控制人口增长等。

3. “学习对生活有用的地理”这句话出自于新课改,谈谈它与日常生活的关系

地理对人们日常生活中的衣、食、住、行影响深远,可以说,自然地理中的每一个因素都会对人们的衣、食、住、行发生作用,每一种日常生活又会受到多种地理因素的影响。因此,学习对生活有用的地理,就要求在地理课程内容的选择、编排与分析组织上都要关注地理与衣食住行之间的联系,阐述其中所蕴涵的地理背景和原理,使学生认识人们日常生活与地理环境是怎样唇齿相依的。这将有助于激发学生学习地理的兴趣,体会地理起源于生活,服务于生活;让学生在学习地理理论知识的同时,更多地尝试着将知识运用到实际生活中去;让学生体会地理的价值。

五、案例分析题1. 阅读下面案例材料,对该教师的教学设计进行评析。

某教师在讲解时差时,设计了如下问题来引导学生自主学习:(1)某人于早晨8点15分从东八区的北京乘坐飞机起飞,飞行一小时到达东九区的东京,请问到达东京时是什么时间?反之,早8点15分从东京出发,到达北京时是什么时间?

(2)中国横跨东五区至东九区共五个时区,而全国统一采用的是东八区“北京时间”,若北京人早上8点上班,位于东六区的乌鲁木齐人早上几点上班合理?

本次教学教师充分运用学生自主学习的方式,充分地调动学生的主动性,让学生主动参与进来,并且问题的设置层层递进,能够覆盖本课知识点。但是在以下方面存在一些问题:

(1)没有学习任何与时差相关的知识,学生不具备去做这些题目的能力。所以本课课程结构应该分为三部分:第一,教师抛出与本课知识相关的日常生活现象,让学生能够把地理课堂和生活结合起来;第二,教师结合具体的地图和地球仪等教具去讲解时差产生的原因,以及推导一些相关的计算公式;第三,教师给学生布置一些习题或罗列一些生活现象,让学生利用学习过的知识去解决问题,用学过的地理知识去解释生活中的现象。

(2)组织形式不合理。本堂课教师想采用现在新课标提倡的教师主导、学生主体的方法,充分调动学生的主动性去自学。但是自学不是把所有的问题生硬地抛给学生,而是根据学生的知识储备和接受水平不断地去组织活动,引导学生,尤其在学生容易犯错误的地方予以点拨。

(3)具体内容不够合理。提出的问题不够严谨。第一问中的“请问到达东京时是几时?”存在歧义,指向性不太明确“到底是到达东京时候东京时间”还是“到达东京时候的北京时间”。